入試分析

早稲田佐賀中学校

2025年度

早稲田佐賀中学校

(合判模試偏差値 男子:70/女子:70)

所在地:佐賀県唐津市東城

調査書・報告書の有無:有

※ただし、新思考入試のみ

面接の有無:無

予想合格最低点 210点/300点

早稲田大学の7番目付属・系属校として、佐賀県唐津の地に開校。「九州のWASEDA」として、早稲田大学建学の精神を踏まえた三本の柱「学問の独立」「進取の精神」「地球市民の育成」を理想とする教育活動を展開し、九州を代表する進学校を目指す共学校。中学校では知識や思考力・判断力につながる基礎的な応用力、実践力へと発展させ、さらに高い学力や能力、そして意思決定力や国際性を育成し、最適かつ高いレベルの大学で学ぶための力をつける。

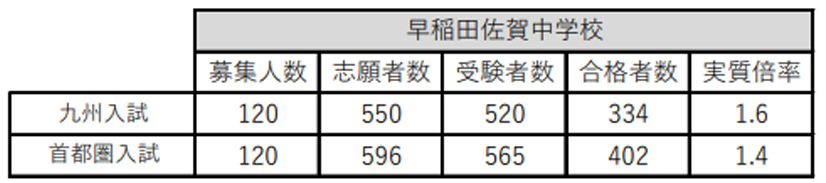

2025年度入試情報(首都圏入試)

過去7年間の実質倍率

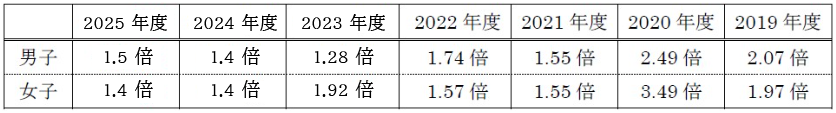

国語

2025年度入試分析

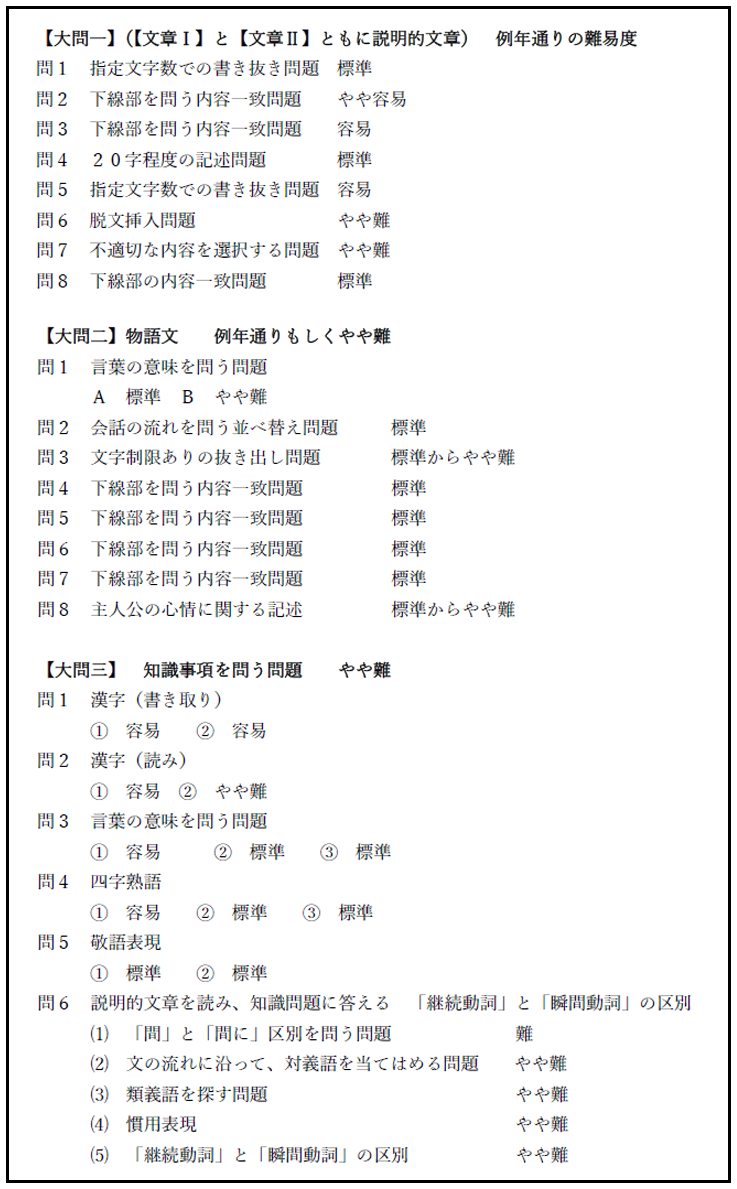

制限時間は60分で配点は100点はである。入試形式は概ね例年どおりであり、大問一の説明的文章である 【文章Ⅰ】と【文章Ⅱ】を読み比べ、その内容の類似性や相違性を各文章内から探す「抜き出し問題」や 「記述問題」が目立つことから、常日頃から⑴各段落の要点をまとめる練習をし、⑵形式段落ごとに内容を整理し、⑶意味段落ごとに筆者の意見をまとめる、といった他の中学よりも高度な国語の練習ないし演習を必要不可欠とする。大問二に関しては、定番の物語文が出題されており、問8を除く問題では多くの受験生が正解の選択肢を選びやすく、合否判定は大問一と大問三の出来次第というのが、早稲田佐賀の特徴ともいえる。他の中学と異なり早稲田は「国語」の文法に対しても「正確な理解」を求める傾向があり、例えば、大問三の問6などでは、「継続動詞」「瞬間動詞」といった聞きなれない動詞に関する説明文を読んだ後に、動詞の用法を問う問題が出題された。大半の受験生はこの種の問題に即座に対応できるか?というと厳しいところがある。それゆえ、大三問の一部は「捨て問」を含んでいると考え、得点源になりそうな問題の精度を上げることにフォーカスするべきだ。

九州圏の中学受験の際に気をつけておきたいことは、①細かい文法事項が多く出題され、②その大半が事実上の「捨て問」になりやすい、という特徴を有している。上記の傾向は、中学受験のみならず、高校受験においても名門校である鹿児島ラサール・青雲高校においても多々散見され、関東圏の受験生の場合、中学三年時でも中学受験と同等レベルの文法事項で不正解を連発する生徒が後を絶たない。それゆえ中学受験時には、無理に文法事項を完璧にしよう!と意気込みすぎずに、記述問題での精度を大幅にUPさせる「トリセツ」を自分なりに開発できる力を身に着けてほしい。

受験は総合得点勝負である。1点、2点で勝負が決まり、その後の人生のスタートラインを左右しかねない重要な分岐点である。常日頃から「早稲田との向き合い方」を考え、「早稲田のトリセツ」を作るつもりで受験勉強に挑むと、勉強自体が楽しいものなる。

設問ごとの難易度

2025年注目問題

大問三 問6(1) 下線部①「次の文章には『間』『間に』のどちらかが入りますか。正しい方を選んで下さい。」とあるが。本文中の1~5の中から「間」が入る文をすべてえらに、番号で答えよ。 解答 1、2、5(完全解答である)

合格のために

大問一は、「早稲田特有」の問題であり、佐賀のみならず 「早稲田中学」「早稲田大学高等学院中等部」においても共通基盤となっている形式のため、「早稲田に行きたい」受験生は是非とも上記の2校の過去問を5カ年ほど解いた上で入試に臨むべきである。他の受験校と比べても早稲田入試の「独自問題」は非常にレベルが高く、年々難解な問題の出現率もUPしている。そのため常日頃からの幅広いジャンルの本に触れ、トータルでの読書量を増やすし、それに比例するかの如く「言葉の意味や知識」といった語彙力を大幅にUPさせることが合格への近道になる。普段の勉強は一見、遠回りに見えるようなことの積み重ねである。例えば、一字一句意味を知るために辞書を引いたり、漢字を覚えるために書き順から丁寧に覚えたりと。数々の小さな遠回りなことの連続が、合格のカギを握ることを忘れずに、早稲田の問題と向き合うことが肝要である。

算数

2025年度入試分析

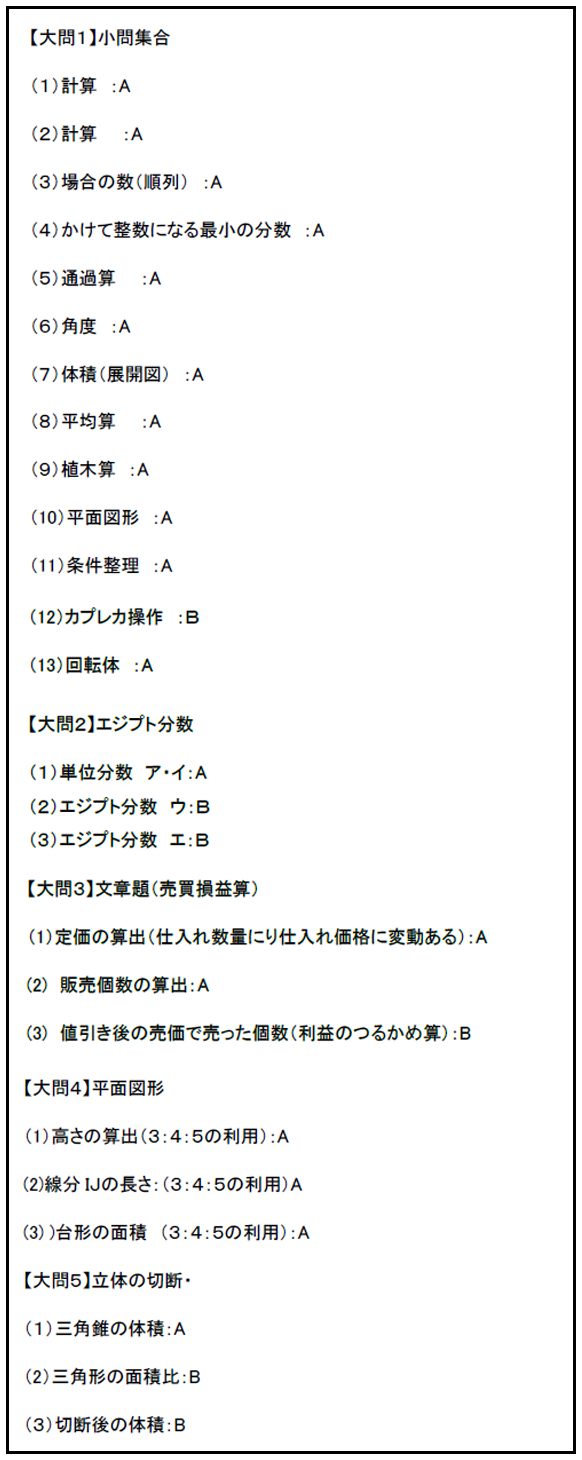

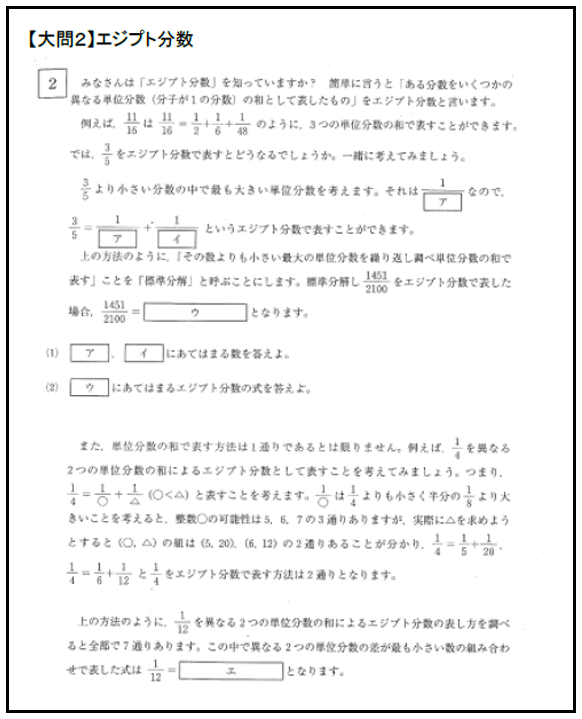

問題数は例年同様大問は5問構成で、第一問は小問集合で計算問題や各単元の基本問題から難しい(今回のカプレカ数が出題されました。出題例は慶応中等部にもみられますので事前に3桁のカプレカ数は495、4桁のカプレカ数は6174は知っていた方がいいかもしれません)問題まで幅広く出題されます。今年度は計算2問、図形4問、整数や条件整理等合計13問の出題が見られました。また、第2問のエジプト分数という単位分数の和を題材にした長文の問題があり丁寧な文章読解と迅速で正確な計算力が求められました。第3問の売買損益算(3)が難しく第4問は(1)の3:4:5三角形の利用に気が付けば非常に平易な問題です。第5問の立方図形の問題で三角すいと四角すいの共通部分の体積を求める問題で(3)の難易度は高く(1)(2)のつながりに注意を払う必要があります。全般的に制限時間を考慮すると問題は例年通り難易度は高くなっています。

設問ごとの難易度

2025年注目問題

合格のために

合格への第一段階として基本問題をミスなく正答できるようにすることが必須です。過去問演習を通して標準問題で取りこぼしがあった際には単元復習を進めて、典型パターンをしっかりマスターするなど徹底した対策を積む必要があります。殊に早稲田佐賀中の問題で頻出分野として図形の求積問題や三角形や円の性質、数の性質、規則性、速さと比、場合の数などが多い点が挙げられます。求積問題は相似や図形の性質や図形の移動や立体の切断の問題など融合問題となることが多くなっています。同じ設問の(1)や(2)が(3)を解くヒントになっていることが多くうまく誘導に乗って処理する必要があります。また数の性質、規則性、速さと比、場合の数などいわゆる受験算数の中核をなす標準典型問題を短時間に処理する作業力が合否を分けることになります。毎年1題か2題は難問が出題されることがありますが、全体的には解きやすい問題が全般的になっています。問題を見極めて迅速に解き分けることが肝要です。

合格点をとれる人とそうでない人ではスピードにかなりの差があります。平易な問題や典型問題などは最短ルートで問題処理できる処理能力の向上とそれを支える計算力の研鑽が不可欠となってきます。日頃から煩瑣な計算量でもしっかりやり遂げる練習を積み、解けると思った問題の正答率を上げることが早稲田佐賀算数攻略の鍵になるといえます。

社会

2025年度入試分析

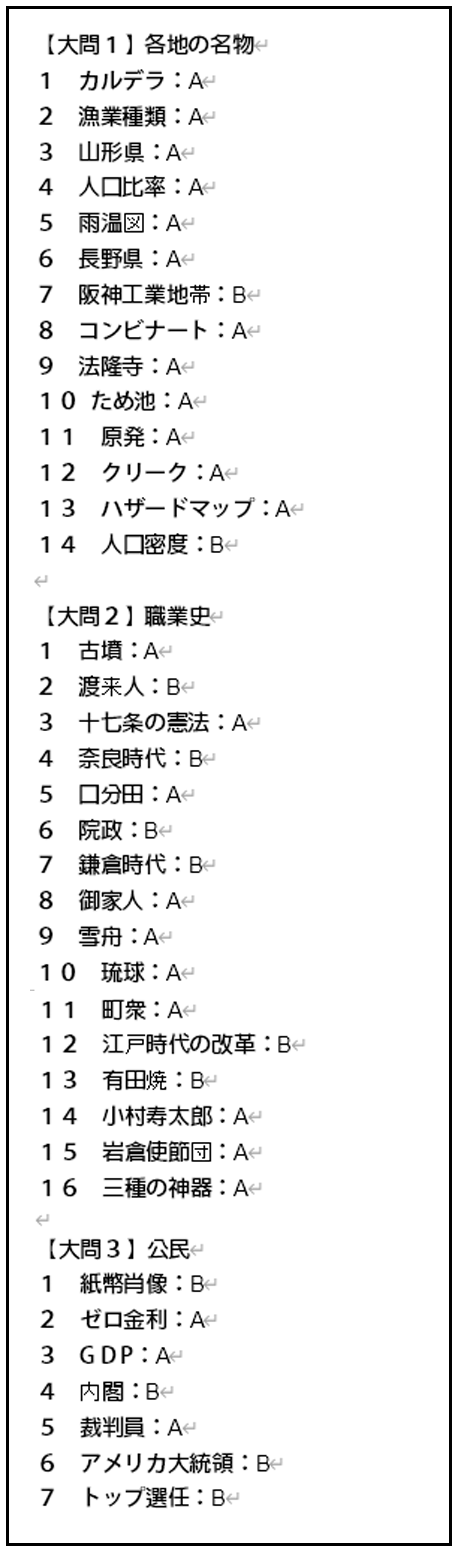

大問3、小問37で、難易度は例年並です。今年度は、大問の順番が①地理、②歴史、③公民に変更されていますが、それぞれのボリュームと出題形式は変わっていません。すべての大問で、複数の資料を読み解く必要があります。しかしこれまでと同様、高度な推論は不要です。③公民の2つの長文資料は、注意深く読むことさえできれば正答できます。また②歴史で、「誤っているもの」の選択が4つ出題されています(例年はたかだか1題)。そして③公民へ移ると、最初の出題で「お札の肖像画となっていない人物」を選ばされるわけですが、その答えは大隈重信です。意地の悪い構成です。もっとも、その他の出題は素直なものばかりです。過去問演習を繰り返して出題形式に慣れておけば、基本事項の暗記だけでも十分に得点が稼げるはずです。

設問ごとの難易度

2025年注目問題

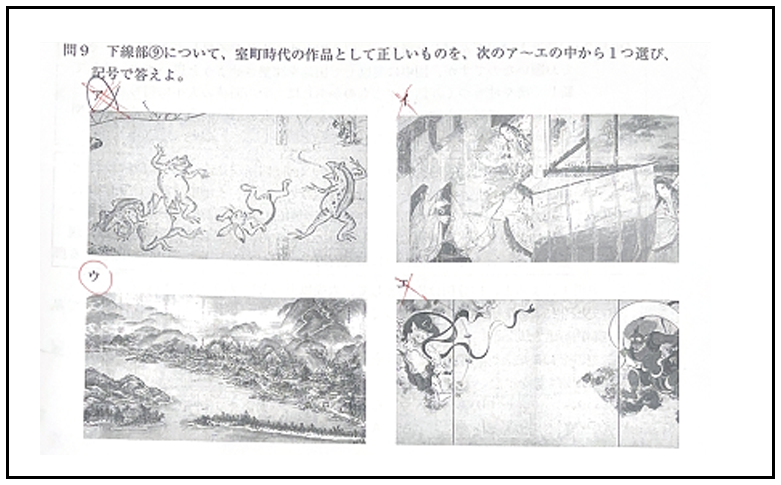

【大問2】9

例年、ある時代の文化作品の画像選択が出題されます。注目すべきは、昨年度が安土・桃山で、今年度が室町だというところです。隣接する時代からの出題であり、また『鳥獣戯画』と『風神雷神』は昨年度も選択肢として用いられています(いわば使い回し)。来年度は他の時代が出題されそうだという程度の予測はしておきましょう。もちろん、絵画以外の文化作品が扱われる可能性も十分あります。

合格のために

まず何より、教科書的な定番の資料と、例年の出題形式に慣れましょう。同時に、じっくり読まなくてもいい箇所も多いので、過去問を通じて取捨選択の勘を鍛えておくとよいでしょう。歴史に関しては、年代順並び替えが複数出題されるので、時系列の暗記が必須です。

理科

2025年度入試分析

試験時間40分、大問4題、形式は例年通りの出題です。今年度の特色として、物理化学分野のやや複雑な計算を要する問題が大問1ではなく大問3,4に配置されていたため、計算問題が苦手な受験生にとっては時間配分がやりやすかったのではないかと思われます。難易度も例年に比べさほどの変化はありません。

本学の問題を解くにあたり、重要な要素の一つといえるのが読解力です。各設問ひとつひとつをとってみても、テキストの基本問題がそのまま出題されることは少なく、問題文の条件を整理した上で基礎知識が活きてくる出題をしているのがわかります。対策方法としては、テキストの基本問題を一通りやり終えた上で、長い文章をともなう問題に慣れていくことが挙げられますが、これは数ヶ月で身につくものではないので、一年間地道で面倒な作業を継続して初めて達成するということをわきまえる必要があるでしょう。

また、知識問題に関しては比較的細かいことも特徴です。用語だけでなく、数値情報(例:モンシロチョウの卵の大きさ(mm))も出題されるので、暗記は言葉と数字を常にセットで覚える必要があります。

一方で各大問の前半は至って基本的な問題が並んでいますので、前半の問題を素早く確実に得点しつつ、細かい知識、読解力を要する問題にいかに時間をかけて取り組めるかがカギとなるでしょう。

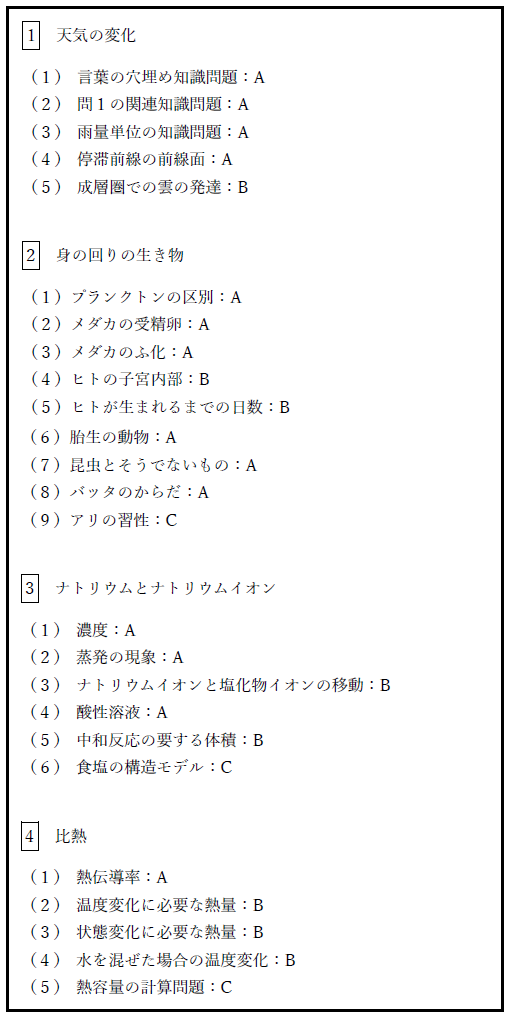

大問ごとの難易度

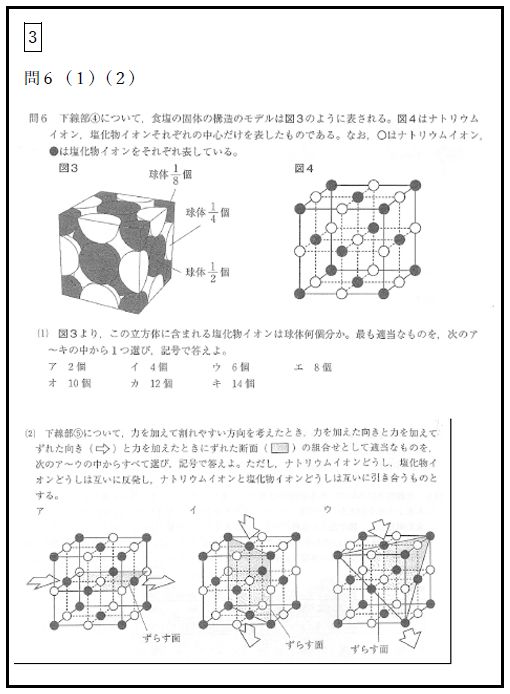

2025年注目問題

物理化学分野においてここ数年で定着してきたスタイルとして、高校で学習する単元を補足説明付きで出題するものがありますが、今年度も出題され、定番問題になったといえるでしょう。ただ、この類いの問題の対策法として高校レベルの物理化学を学習しなければならないというよりは、問題文の説明をどれだけ正しく読み、計算式に落とし込めているかを問われているということなので、読解力がますます重要になっていくでしょう。

合格のために

前述の通り、本学の入試に求められるのは、細かくかつ正確な知識と読解力です。知識問題一つ一つをとってみても、問題集と同じような聞かれ方をするとは限りません。ただそれはテキストの範囲外の知識を問われているのではなく、みなさんがすでに学習したことのある内容を、少し視点を変えて出題しているだけです。それでもそうした出題をされても手持ちの知識で解けるようになるためには、ただ基本問題の〇×をつけて終わる勉強では太刀打ちできず、変わった出題、情報量の多い出題などさまざまな問題に取り組むことで、断片的な知識が立体的になっていきますので、基本が一通り身についた受験生は、単元やテーマを絞って、本学に限らず系列校、偏差値が近い学校の入試問題など、志望校にとらわれずさまざまな傾向の問題に取り組み、知識に厚みをつけていくことを強くお勧めします。