入試分析

早稲田佐賀中学校

2024年度

早稲田佐賀中学校

(合判模試偏差値 男子:70/女子:70)

所在地:佐賀県唐津市東城

調査書・報告書の有無:有

※ただし、新思考入試のみ

面接の有無:無

予想合格最低点 210点/300点

早稲田大学の7番目付属・系属校として、佐賀県唐津の地に開校。「九州のWASEDA」として、早稲田大学建学の精神を踏まえた三本の柱「学問の独立」「進取の精神」「地球市民の育成」を理想とする教育活動を展開し、九州を代表する進学校を目指す共学校。中学校では知識や思考力・判断力につながる基礎的な応用力、実践力へと発展させ、さらに高い学力や能力、そして意思決定力や国際性を育成し、最適かつ高いレベルの大学で学ぶための力をつける。

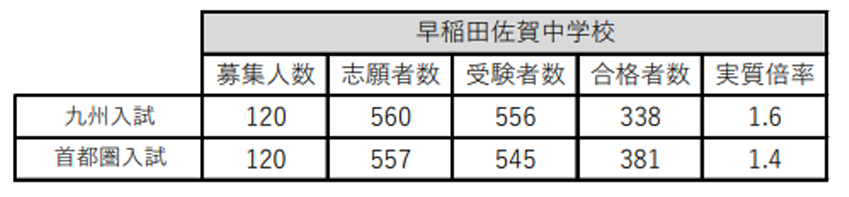

2024年度入試情報(首都圏入試)

過去7年間の実質倍率

国語

2024年度入試分析

制限時間は60分で配点は100点はである。入試形式は概ね例年どおりであり、大問一の説明的文章である【文章A】と【文章B】を読み比べ、その内容の類似性や相違性を各文章内から探す「抜き出し問題」や「記述問題」が目立つことから、常日頃から⑴各段落の要点をまとめる練習をし、⑵形式段落ごとに内容を整理し、⑶意味段落ごとに筆者の意見をまとめる、といった他の中学よりも高度な国語の練習ないし演習を必要不可欠とする。大問二に関しては、定番の物語文が出題されており、問5の記述問題以外ではなる失点を避けたい、というのが本音である。文章は早く正確に読む力が試されているのが、早稲田全校における特色であり、その特色は大問三のように国語の知識を問う問題においても“遺憾なく発揮されている”と言えるだろう。本年度は自動詞と他動詞の区別が問われる文法事項が出題され、中学1年程度の文法力を問う問題だ。そのため、文法事項を苦手とする受験生にとっては、悪問ないし難問と認識受験生もいるのではないだろうか?

受験は総合得点勝負である。1点、2点で勝負が決まり、その後の人生のスタートラインを左右しかねない重要な分岐点である。常日頃から「早稲田との向き合い方」を考え、「早稲田のトリセツ」を作るつもりで受験勉強に挑むと、勉強自体が楽しいものなる。

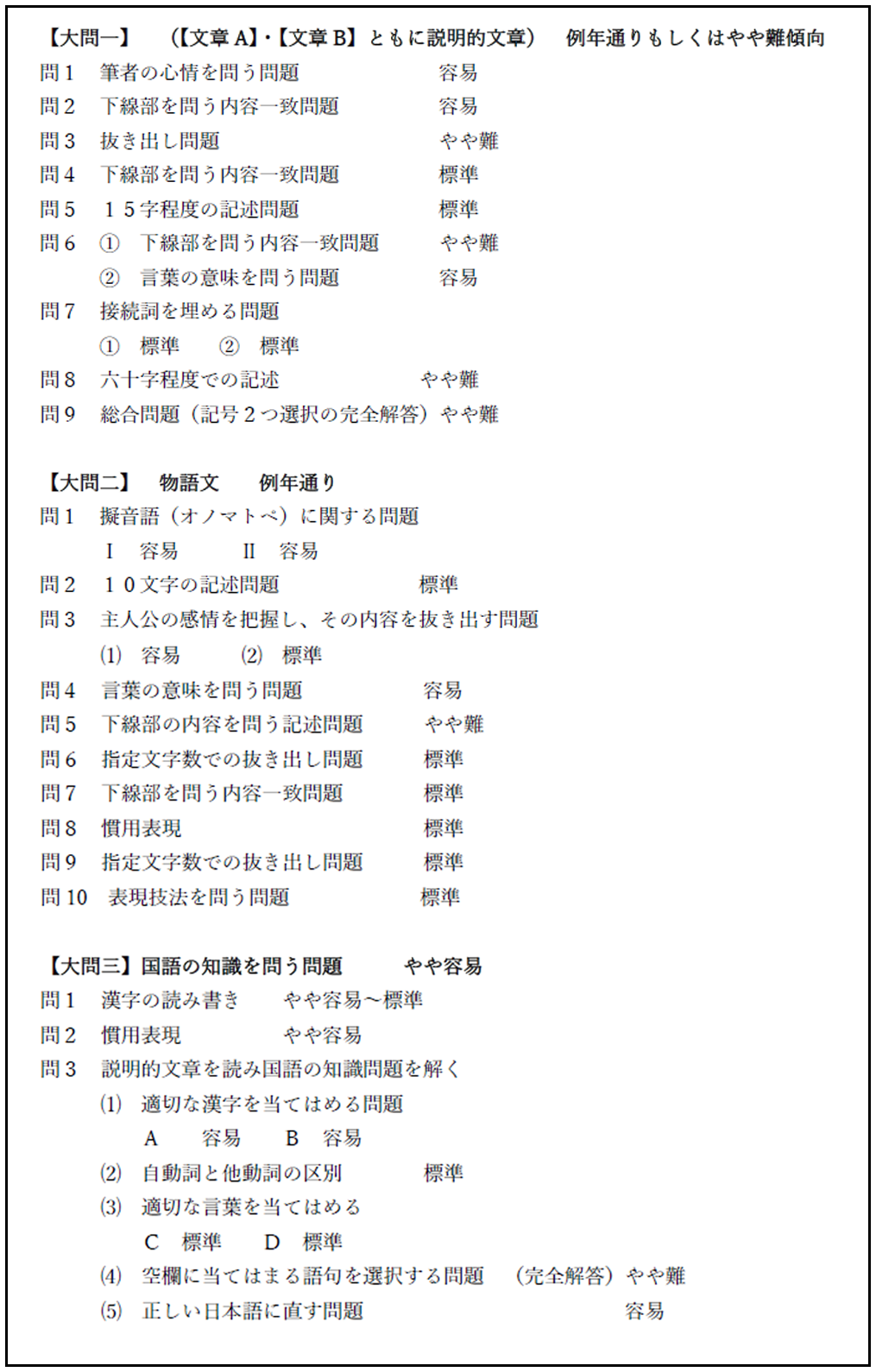

設問ごとの難易度

2024年注目問題

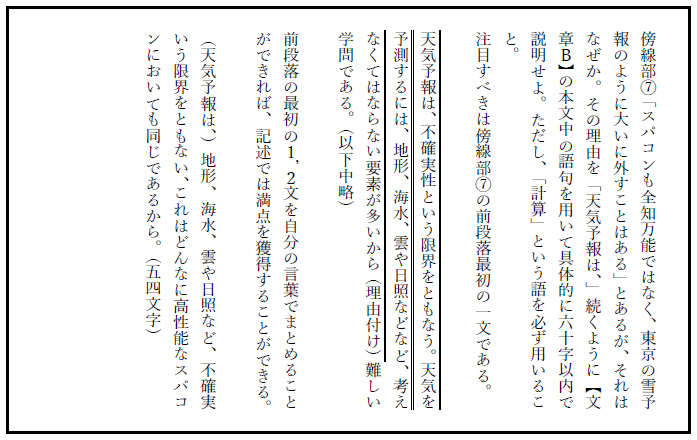

大問一 問8 六十文字記述 (解説者が( )内や傍線部を問題文に付記している)

合格のために

大問一は、「早稲田特有」の問題であり、佐賀のみならず「早稲田中学」「早稲田大学高等学院中等部」においても共通基盤となっているため、「早稲田に行きたい」受験生は是非とも上記の2校の過去問を5カ年ほど解き入試に臨んでもらいたい。他の受験校と比べても早稲田入試の「独自問題」は非常にレベルが高く、年々難解な問題の出現率もUPしている。

そのため常日頃からの幅広いジャンルの本に触れ、(できれば論説文などの少し固い格子がしっかりしたものが望ましいが…)トータルでの読書量を増やすし、同時に語彙力を大幅にUPさせることが合格への近道への繋がるのだ。普段の勉強は一見、遠回りに見えるようなことの積み重ねである。例えば、一字一句意味を知るために辞書を引いたり、漢字を覚えるために書き順から丁寧に覚えたりと。数々の小さなことの積み重ねが、合格のカギを握ることを忘れずに、早稲田合格に向けて「真摯な態度(真面目な態度)」で受験勉強を継続していくことが大切である。

算数

2024年度入試分析

問題数は例年同様大問は5問構成で大きな構成の変化は見られませんでした。例年と比べると平易な問題のセット(平均62.7、前年は51.5)で年度により難易度に差があります。第一問は小問集合で計算問題や各単元の基本問題から今年度も合計13問の出題で、思考量の多い問題が少なく受験生の基礎的な算数の力を問うレベルが並びました。第2問良問ではありますが(3)の問題は許容範囲を思考に時間を要するため問題を解く順番に配慮する必要がありそうです。第3問の食塩水の(3)が若干難しく感じられるかもしれないが7%400gと10%の食塩水を混ぜるという変形に気づけば難易度は高くありません。4問は(2)は直感的に答えを出すことができますがそれを証明擦る根拠を探すことが難しく感じる問題です。(3)は(2)ができていれば答えを導くことは容易です。第5問の立方図形の切断の問題が消え、新思考的問題がなくなった。今年度の円すいの問題で教科書レベルの問題で(2)(ⅱ)傾けたときに残った体積も記述式で難しく感じられるかもしれないが、テキストなどで1度は経験がある問題で平易な問題といえます。

全般的に平易な問題のセットでしたが、大2問の時間配分に注意しないと制限時間内に解き終わらない可能性は出てくるかもしれない可能性はあります。

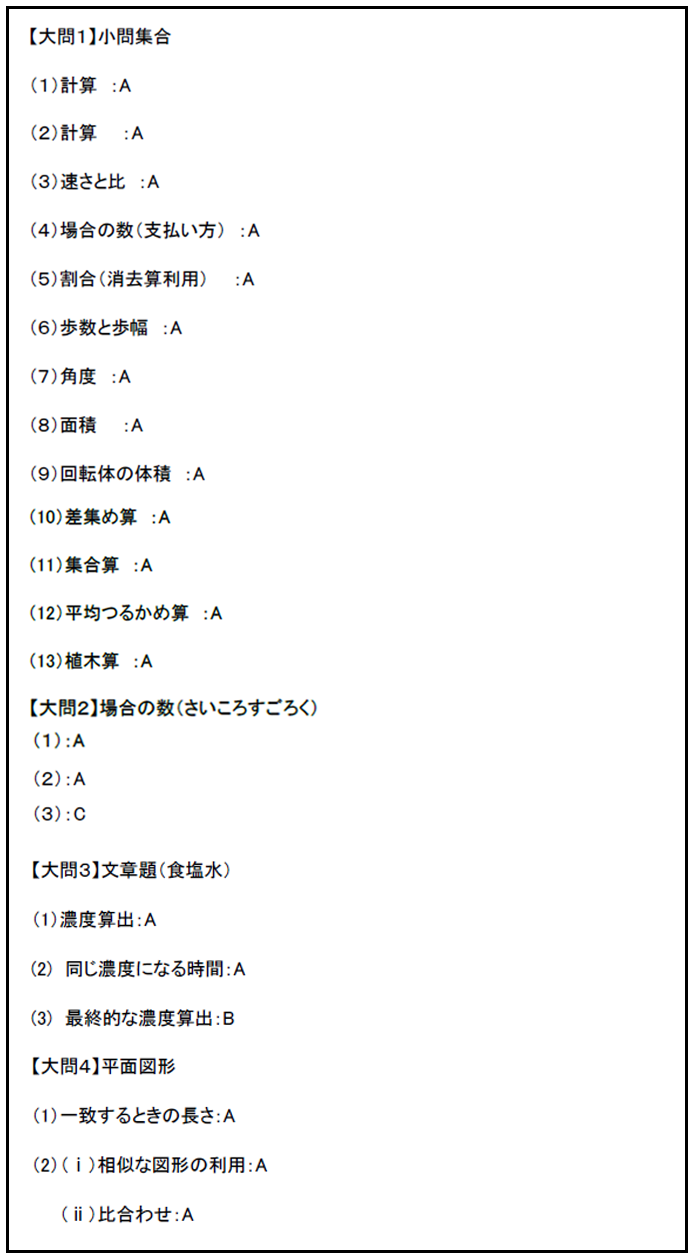

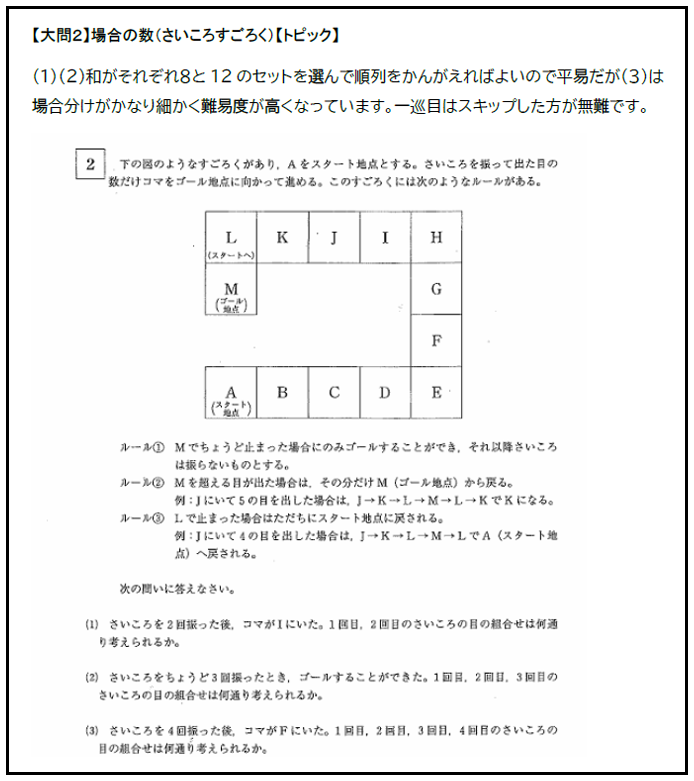

設問ごとの難易度

2024年注目問題

合格のために

合格への第一段階として基本問題をミスなく正答できるようにすることが必須です。過去問演習を通して標準問題で取りこぼしがあった際には単元復習を進めて、典型パターンをしっかりマスターするなど徹底した対策を積む必要があります。殊に早稲田佐賀中の問題で頻出分野として図形の求積問題や三角形や円の性質、数の性質、規則性、速さと比、場合の数などが多い点が挙げられます。求積問題は相似や図形の性質や図形の移動や立体の切断の問題など融合問題となることが多くなっています。また数の性質、規則性、速さと比、場合の数などいわゆる受験算数の中核をなす標準典型問題を短時間に処理する作業力が合否を分けることになります。毎年難易度の変動はありますが、1題か2題は難問が出題されることがありますが、全体的には解きやすい問題が全般的になっています。問題を見極めて迅速に解き分けることが肝要です。

合格点をとれる人とそうでない人ではスピードにかなりの差があります。平易な問題や典型問題などは最短ルートで問題処理できる処理能力の向上とそれを支える計算力の研鑽が不可欠となってきます。日頃から煩瑣な計算量でもしっかりやり遂げる練習を積み、解けると思った問題の正答率を上げることが早稲田佐賀算数攻略の鍵になるといえます。

社会

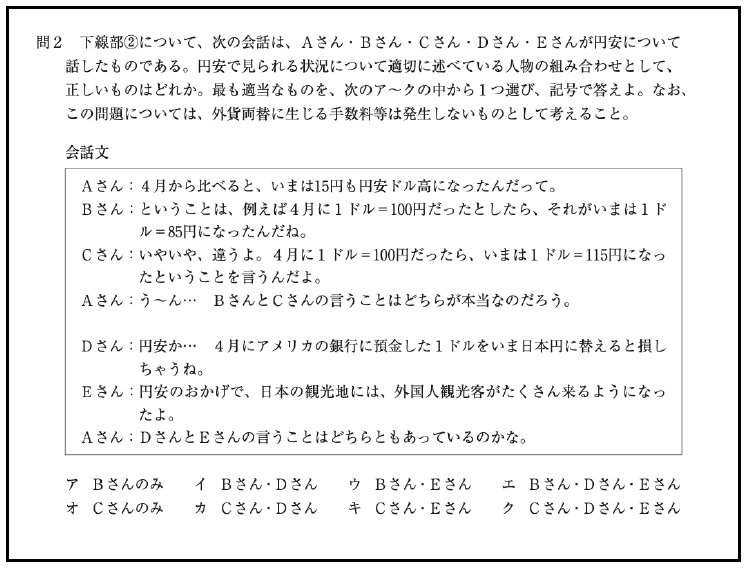

2024年度入試分析

大問3、小問35で、難易度は例年並です。地理と歴史のボリュームが大きく(30問)、その間に公民・時事(5問)が挟まる構成はお馴染みのものです。全体を通じて資料読解が多い点も変わりがありません。資料自体も前年度と似たものが中心ですが、「事実情報の日常的な媒体」として、ポータルサイトのニュース一覧を模した資料が登場しました。様々なタイプの資料を淡々と処理していけるかどうかが試されています。高度な推論は不要で「そこそこの書類処理能力」があれば事足りる、とも言えます。実際、解答としては基本事項ばかりです。とりわけ地理はグラフ・表も定番のものが多いので、確実に得点を稼ぎたいところです。また、大問2の国会法案と、大問3の大化の改新は、資料から情報を拾うだけで解けます。この手の出題を単純作業としてこなせると、資料の量に由来する時間ロスをカバーできるでしょう。

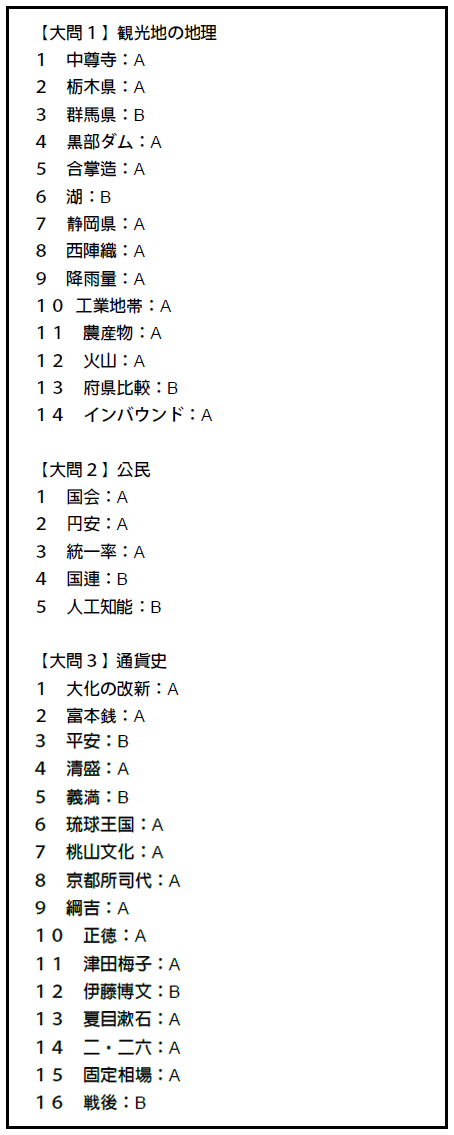

設問ごとの難易度

2024年注目問題

【大問2】2

推論と博識ではなく書類処理能力を求めるという方針が顕著な出題。問われていることは円安と円高の区別にすぎないのですが、出題の仕方と会話文に捻りがあり、時間ロスと誤答が生じやすい仕掛けになっています。複雑めいた資料のなかにテンプレ的な出題を迅速に見出し、余計な情報を削ぎ落とすという読みの姿勢が最初から整っているかどうかが重要です。

合格のために

まず何より、教科書的な定番の資料と、例年の出題形式に慣れましょう。同時に、じっくり読まなくてもいい箇所も多いので、過去問を通じて取捨選択の勘を鍛えておくとよいでしょう。歴史に関しては、年代順並び替えが複数出題されるので、時系列の暗記が必須です。

理科

2024年度入試分析

試験時間40分、大問4題、形式は例年通りの出題です。高校で学習する単元を知識の説明付きで出題する問題はすっかり定着してきたようで、本年度も地学の会合周期、化学の炭化水素、生物の酵素最適温度、物理の凸面鏡焦点距離と全単元がこのスタイルでした。いずれも高校の理科を勉強しなければ解けないものではなく、本文の説明をきっちり読んでいるかが問われており、やはり読解をしっかりやっている受験生が勝つ仕組みになっているのがわかります。理系が得意な生徒、計算が得意な生徒に限ってこのプロセスを省略してしまいがちですが、問題文をしっかり読む、単純ながらなかなかできないこの作業を一年間地道に継続することの重要性を改めて認識させられる内容です。

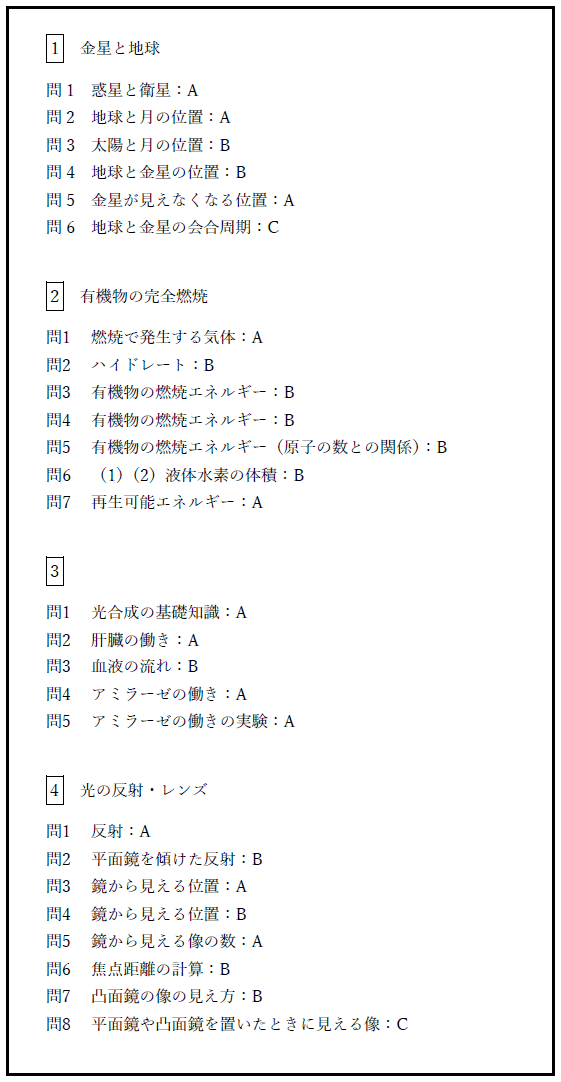

大問ごとの難易度

2024年注目問題

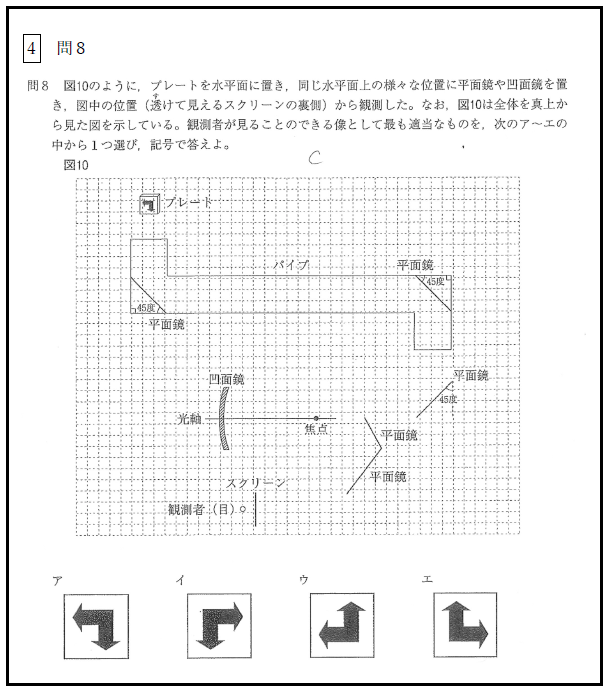

平面鏡や凸面鏡をたくさんおいたとき観測者から見える像を答える問題です。通常はせいぜい2枚程度平面鏡をおく程度ですが、本問は見ての通り、いくつも置いてあり、凸面鏡まであります。また本問にたどり着くまでの問題(問1~7)もボリュームがあり、ここまでたどり着けなかった受験生もいるでしょう。このような問題において大事なことは平面鏡の枚数に惑わされないことで、結局平面鏡は左右反転、凸面鏡は上下反転させるだけなので、結局上下左右それぞれ逆になったか元に戻ったかを判断すれば良いことになります。情報量の多い出題が目立つ本学の入試問題ですが、日頃から長い文章題や図の読み取り問題にどれだけ触れる方がカギとなります。

合格のために

前述したとおり、本学の出題の特色は長い問題文と豊富な情報量です。知識問題だけ解いて〇付けをして終わらせる勉強法では到底対応できるようになりません。長い文章をしっかり読み込む粘り強さ、さまざまな情報を多角的に分析する観察力、そうしたものを駆使していかなければいけません。ただそれは、地頭の良さではなく、1年もしくは2年間問題文をきちんと読んで考えて解くという当たり前でありながらなかなかできないことを継続して獲得できるものであり、基本の徹底しつつ、比較的負担の大きい文章題や図表を読み解く問題を面倒くさがらずに取り組んでいくことが非常に重要です。