入試分析

早稲田実業学校中等部

2025年度

早稲田実業高校中等部

(合判模試偏差値 男子:74/女子:76)

所在地:東京都国分寺市本町

調査書・報告書の有無:有

面接の有無:無

予想合格最低点 180点/300点

教育方針は、「豊かな個性と高い学力と苦難に打ち勝つたくましい精神力を兼ね備えた人物」を育成すること。その目的を達成するために、校是として「去華就実(華やかなものを去り、実に就く)」、校訓として「三敬主義(他を敬し、己を敬し、事物を敬す)」を掲げている。早稲田系列の中では唯一、小学校からの内進者もいる。2002年に共学校となり、ほとんどの生徒が早稲田大学に進学する。スポーツの名門校でもある。

2025年度入試情報

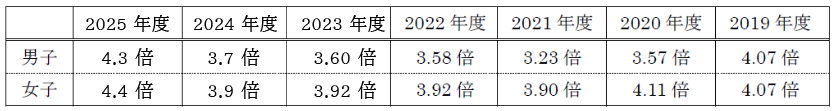

過去7年間の実質倍率

国語

2025年度入試分析

試験時間は60分で配点は100点となっている。例年通りの出題形式で、大問一が、物語文で、大問二は説明文で、大問三が漢字を中心した国語の基礎知識を問う問題であった。

大問一は、下線部を問う内容一致問題を記号で答える問題のため、早稲田実業に合格したい受験生であれば、8割程度の正答率をキープしておきたいところである。特に大問一の問一〈言葉の意味を問う問題〉は基礎中の基礎のため全問正解が望ましい。大問一の問題とは真逆の力が試される大問二問題はすべて記述問題で構成されているため、「オンリーワン」の答案を作成するよりもむしろ、❶部分点を取りに行く、❷減点されにくい答案を書くことを心がけると当日もスラスラ書けることが多い。記述の答案は「完璧」を目指さずとも、自分の理解している範囲で、相手方(採点者)にその内容をシンプルな言葉で伝えることができればOKである。模範解答に記載されているような完璧な解答を目指そうとすると逆に「書けない、書き方がわからない」という無限の負のループに陥りやすい。そうならないためにも、無理に背伸びをせずに、自分の理解できた範囲で気取らずに正しい日本語を用いて文章を書きあげることが大切である。そして最後に大問三の漢字の書き取りや慣用表現については、まさに日頃の国語に対する勉強の姿勢が反映されがちであり、継続的にコツコツ課題をこなすことができる受験生はおそらく取りこぼすことなく、全問正解することができるであろう。大問三の問題を取りこぼした受験生の皆さんは、❶普段の漢字学習を少しサボり気味か❷自己過信がゆえに、漢字学習に時間を割かずに失点を招いてしまったという感じではないだろうか?入試は総合得点で合否が決まる。入試当日のあと1点が合否を左右するケースが後を絶たない。漢字と言えども、学習をサボらずに学習を継続していくことが肝要である。

では、合格の鍵を握るのは日々の漢字学習と国語の知識を徹底的に詰めこめば良い?というのであろうか?答えはNOである。国語の基礎知識を身に着けた段階は、いわば戦う武器を手に入れが兵士のようなもので、それを指揮する将軍(指揮官)がいなければ戦いには負けてしまう。そこで知っておきたいのが「戦い方=戦術」である。受験において、戦術を覚えて戦うとは、過去問に沿った解き方を知り、その方法を覚えていくことである。早稲田実業に合格したければ、相手方の戦法(過去問の出題傾向)を知ることから始め、効果的な勉強方法を自分なりに編み出していくことが大切である。日々の勉強も「習うより慣れろ」の精神で頑張っていこう。

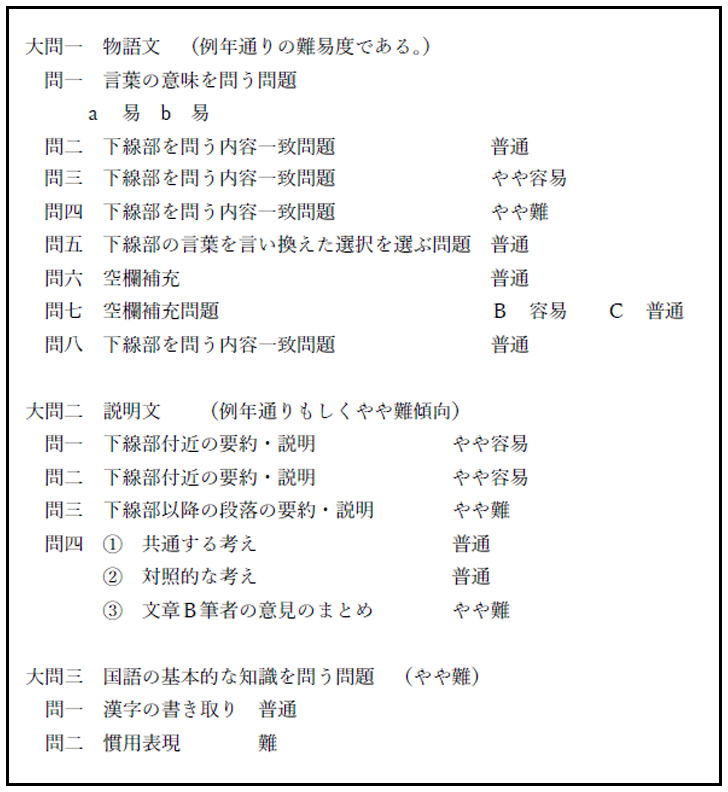

設問ごとの難易度

2025年注目問題

大問二 問四 文章A・Bについて、「共通する考え」と「対照的な考え」を次のように説明した。それぞれの解答らんに入る言葉を指定された文字で考えて、説明文を完成させなさい。ただし、①には「おとな」、②には「こども」、③には「価値観」という言葉を必ず用いること。

→本問を通して、早稲田実業は、文章全体の概略(あらまし)を簡潔に述べることができるか?の能力が高い生徒を求めている。共通点と相違点を述べ、さらに本文内の頻出キーワードを用いて、筆者の真意を推し量ることができるか?の能力を試す良問である。将来的に、みなさんが大学に入学した際に問われる“論文力”に通ずる力が中学入学前の段階で試されている試験とも言えよう。皆さんが学校で書く「作文」とは違い、小論文は、全体の文章の流れを要約し、相手方(筆者ない主人公)の意見の一部に譲歩(歩み寄りの精神)の意を示します、相手方に十分敬意を示した後に、本内容の共通点や相違点に言及し、自分はどの立場に立つかを明確に示した上で自分の意見をぶれずに主張し、相手方に納得してもらう文章のことを言う。早稲田実業に入学したい受験生は、もう既に今のうちから小論文の「い・ろ・は」を知っておいても良いだろう。

合格のために

合格のために必要なことは、① 様々なジャンルの本を読み漁り、② わからない漢字や言葉の意味はすぐに辞書で引き、④調べた内容は忘れないようにノートに書き取り、⑤自分だけの「国語辞典」を作ることができるとベストである。ただし、正しい国語の読解力を身につけていくためには、得点の取り方を覚えていかねばならない。そのためには、①中学受験専用のテキストを2~3冊ほど完遂させ、②志望校の過去問を3年~5年ほど解き、③自分が間違えやすい問題形式を自己分析し、苦手な箇所を看破していく耐久力が必要不可欠である。

算数

2025年度入試分析

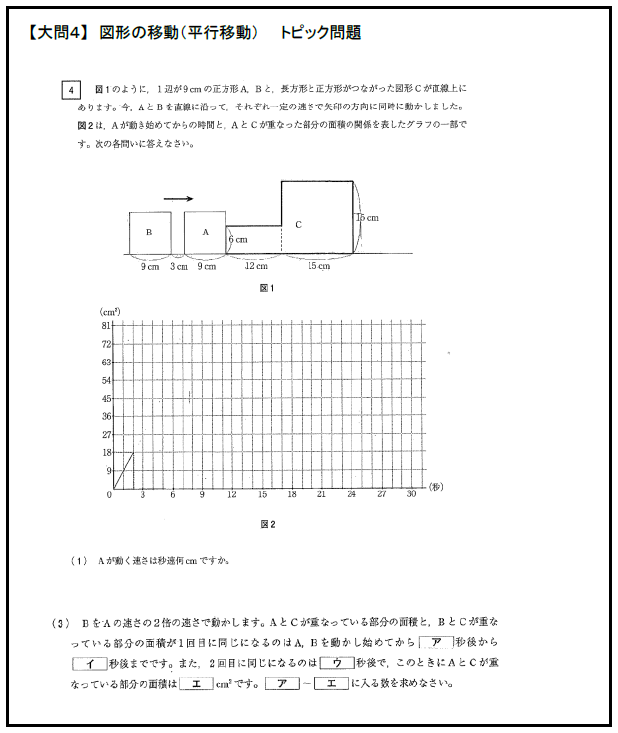

問題数は大問は5問で、小問8題で、前半の大問1~大問3は例年と形式上大きな変化は見られませんが、過年度と比べると複数の条件設定などがなくシンプルな問題がほとんどで易化したように感じられます。後半大問4・5は例年長文の読み取りと考察が必要な問題が例年出題させていましたが、今年はそれがなく大問4は図形の移動(平行移動)とグラフ、大問5は展開図から立体の切断といったテキストに頻出している典型問題のセットであった。今後この傾向が続くかどうか例年のような長文の読み取りと考察が必要な問題が含まれるセットに回帰するかは注目すべき点である。

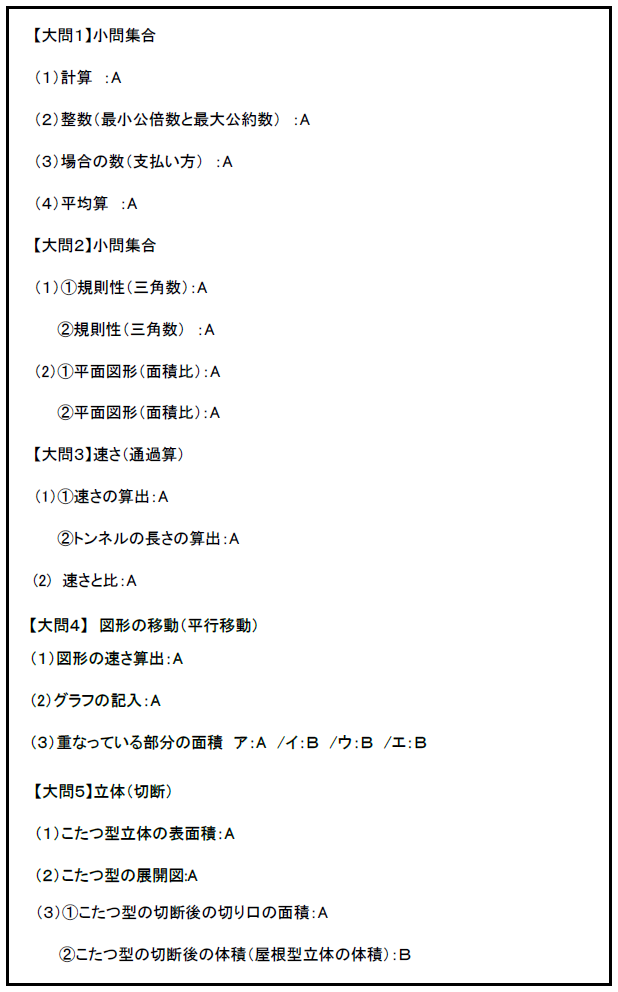

設問ごとの難易度

2025年注目問題

合格のために

合格への第一段階として大問1、大問2をミスなく正答できるようにすることが必須です。過去問演習を通して前半の問題で取りこぼしがあった際には単元復習を進めて、典型パターンをしっかりマスターするなど徹底した対策を積む必要があります。また60分と比較的時間が長いタイプの入試ではありますが問題数とレベルから時間的余裕がないと思われます。合格点をとれる人とそうでない人ではスピードにかなりの差があります。平易な問題や典型問題などは最短ルートで問題処理できる処理能力の向上とそれを支える計算力の研鑽が不可欠となってきます。また、後半の大問は、例年の考察思考に重きを置いた問題形式の問題の回帰か今年の典型問題のセットが踏襲されるかは今年度の平均点や合格最低点などを考慮していくことになろうかと思いますが、当面2025年型か例年パターンなのか両方に即応できる準備が必要となってくるのではないかと感じます。少なくとも、過去25年は考察思考に重きを置いた問題形式は継続されてきたので来年度に向けた受験勉強のプランに入れておくことが肝要かと感じます。日頃の基礎をベースとした演習に加えて長文や複数の図から規則や変化を一般化させて問題に答えていく考察思考系の問題を数多く経験すようなトレーニングが必要かと思います。

社会

2025年度入試分析

制限時間30分、小問14(解答数30)で、大問に別れていない珍しい形式です。(リード文に相当する)3つの地図に、①地理、②歴史、③公民の問題がランダムにぶら下がっており、まずそこに困惑した受験生が多かったでしょう。とはいえ、個々の出題は基本的な知識か簡単な推論を要求するだけのものがほとんどです(時事系は長崎の平和式典とイスラエル問題との関連を問うものが1題)。むしろ時間との勝負です。全ての小問で地図を参照する必要があり、その作業自体に時間を取られます。また記述式の出題が4つあり、うち2つは推論系なので、そこで考え込んでしまうと確実に時間が足りません。後述するように、「複雑にみえて単純な推論」をどれだけ迅速に行えるかかが、勝敗を分けます。

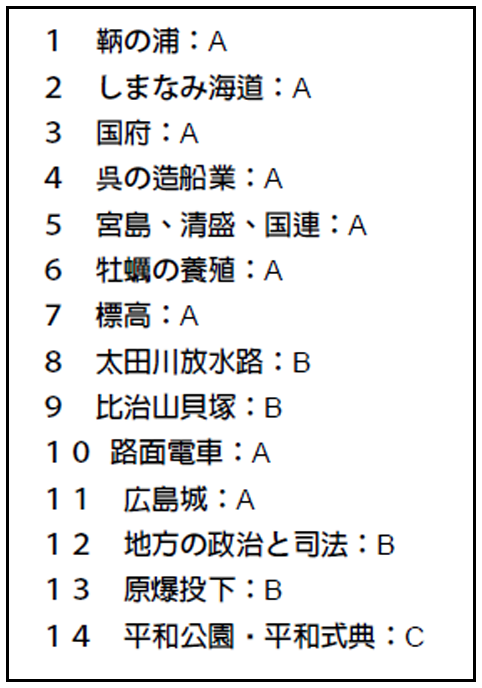

設問ごとの難易度

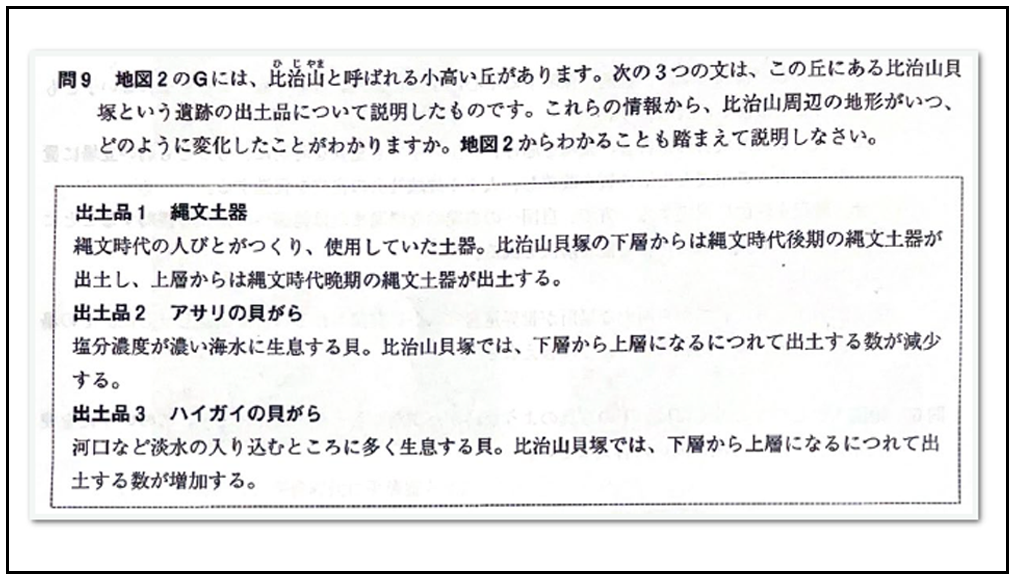

2025年注目問題

今回の入試を象徴する出題。地図と説明文の両方を参照する必要があるため、一見したところ複雑にみえますが、実際には地形とキーワード—「下層」「上層」「海水」「淡水」—から「島が中洲になった」という結論を導くだけです。常識ベースのアブダクションが得意かどうか。

合格のために

今回の形式が続くとすれば、地図の読み解きを高速化するのが第一歩です。とにかく時間がシビアですから。そしてやはり、社会の座学に限らず、日々の生活のなかで推論のセンスとスピードを鍛えることです。事前知識がなくても解ける問題が実は多い。基本事項の暗記と並行して「考えたら分かった」という経験をなるべく多く重ねましょう。

理科

2025年度入試分析

本学の最大の特徴は、近年の中高大学入試に見られる論説力、表現が重要視する傾向が早稲田系列の学校の中では最も色濃く反映されている点で、今年度も作図及び60字記述問題が出題されました。

大問1の物理分野の問題は、今年度はふりこでしたが、例年電流・磁石・光といった単元からよく出題され、逆にてこや天秤の釣り合いの計算問題はあまり出題されていません。特徴はデータの読み取り能力が求められている点で、表・グラフ・文章が練り込まれた情報を読み取っていく力が求められているため、問題をあまり読まずに解いてしまうクセがある受験生はここでいきなりミスを重ねてしまう危険性があります。

大問2は地学分野で、ここに関しては天気、地層、天体から偏りなく出題されており、バランスの良い学習が求めれます。作図問題が出題されやすいのもこの単元で、日頃から図で物事をとらえられているかが試されていると言えます。

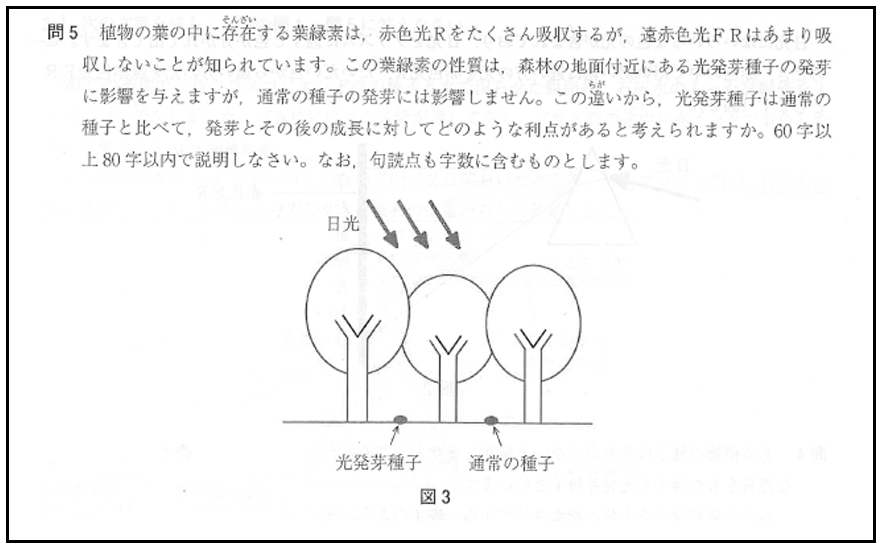

大問3は生物分野と物理化学分野の融合問題が出題され、生物メインか化学メインかが年によって異なり、本年度は生物分野の光合成に光のプリズムを絡めた問題が出題されました。地学分野と同様、生物分野は単元の偏りがなく、やはりバランスの良い学習と同時に、単元にとらわれず広い視野で自然現象を理解する能力が要求されます。

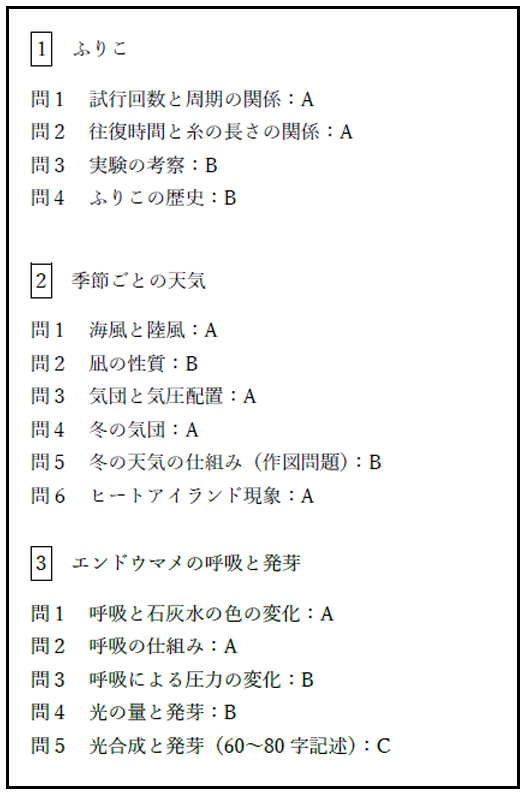

設問ごとの難易度

2025年注目問題

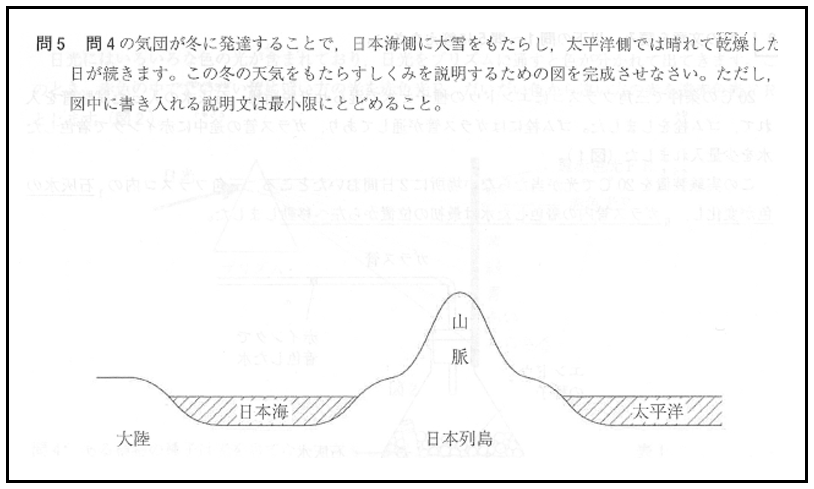

大問2 問5 作図問題

内容そのものはテキストで見たことがない人はいないでしょう。ただ、それを自分でかけと言われたらかける人は大分少なくなるのではないかと思います。日頃から手を動かす作業を通じて現象を理解する習慣がついているかが問われています。

大問3 問5 記述問題

本学の特徴として、実験結果からの考察を重視する出題が目立つことがあげられますが、その集大成とも言えるのがこの記述問題です。実験結果及び与えられた図から自分なりに分析シ、かつ制限字数以内にまとめなければならない高度な出題になりますが、日頃から作図などの作業を通じて現象の因果関係を考える習慣があるかないかが問われてると言えます。

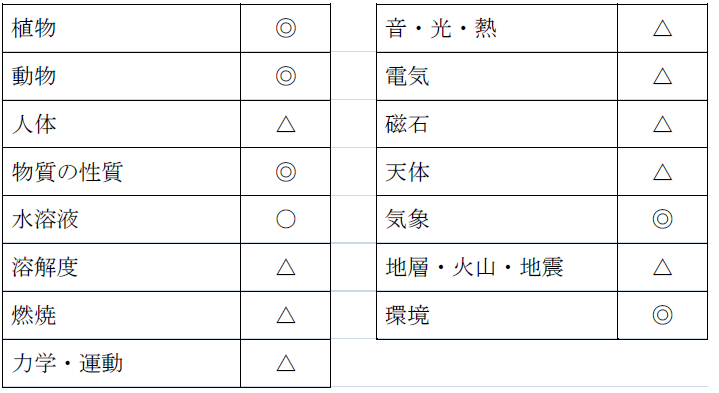

過去10年の単元別出題傾向

合格のために

最も大事なポイントは「面倒くさいことを面倒くさがらない」という点に尽きるといえます。理科の勉強に関しては、多くの受験生が用語の暗記や簡単な計算問題の繰り返しで終わってしまうのですが、前述に通り、本学の入試に求められていることは、暗記や計算力のその先にあう、世の中の現象を総合的に科学的にとらえる観察力と、それを自分の言葉で説明する能力です。そしてこれは生まれつきの特殊能力ではなく、日頃から図をかく、情報をじっくり分析する、そして自分のことばでまとめる、こうした比較的負担の大きい作業を毎日怠らずに続けた人だけが2月までに獲得できるものです。暗記をしたり、選択問題の○×をつけて一喜一憂したり、それももちろんもちろん勉強ですが、それだけでは不十分で、図をかいたり、考えたり、説明してみたり、そうした作業を1年間継続しましょう。