入試分析

早稲田実業学校中等部

2024年度

早稲田実業高校中等部

(合判模試偏差値 男子:74/女子:76)

所在地:東京都国分寺市本町

調査書・報告書の有無:有

面接の有無:無

予想合格最低点 180点/300点

教育方針は、「豊かな個性と高い学力と苦難に打ち勝つたくましい精神力を兼ね備えた人物」を育成すること。その目的を達成するために、校是として「去華就実(華やかなものを去り、実に就く)」、校訓として「三敬主義(他を敬し、己を敬し、事物を敬す)」を掲げている。早稲田系列の中では唯一、小学校からの内進者もいる。2002年に共学校となり、ほとんどの生徒が早稲田大学に進学する。スポーツの名門校でもある。

2024年度入試情報

過去7年間の実質倍率

国語

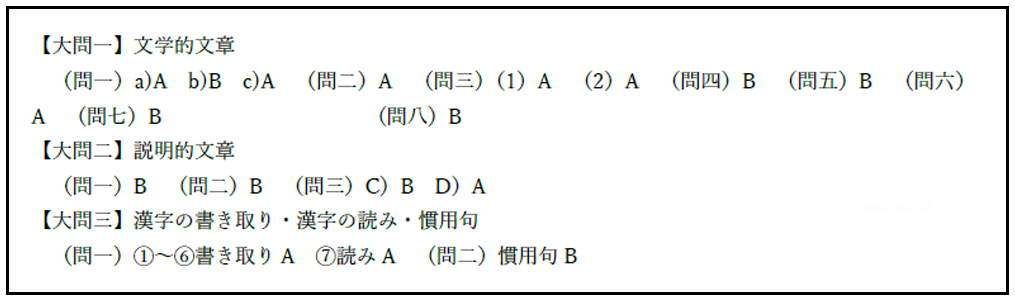

2024年度入試分析

大問数3題、小問数23題でした。大問2の小問3つは記述問題で1つは書き抜き問題でした。記述では、文字数と、設問に条件が設定されていました。その設定も使い、記述していくことが求められました。過去問演習などを通して慣れていた受験生は戸惑わずに解けたと思いますが、準備をしていないとかなり難しく感じたかもしれません。文章量はそれほどでもありませんが、大問2を解くときに時間が足りなくなった受験生もいたかもしれません。十分に準備をして受験に臨んでください。

設問ごとの難易度

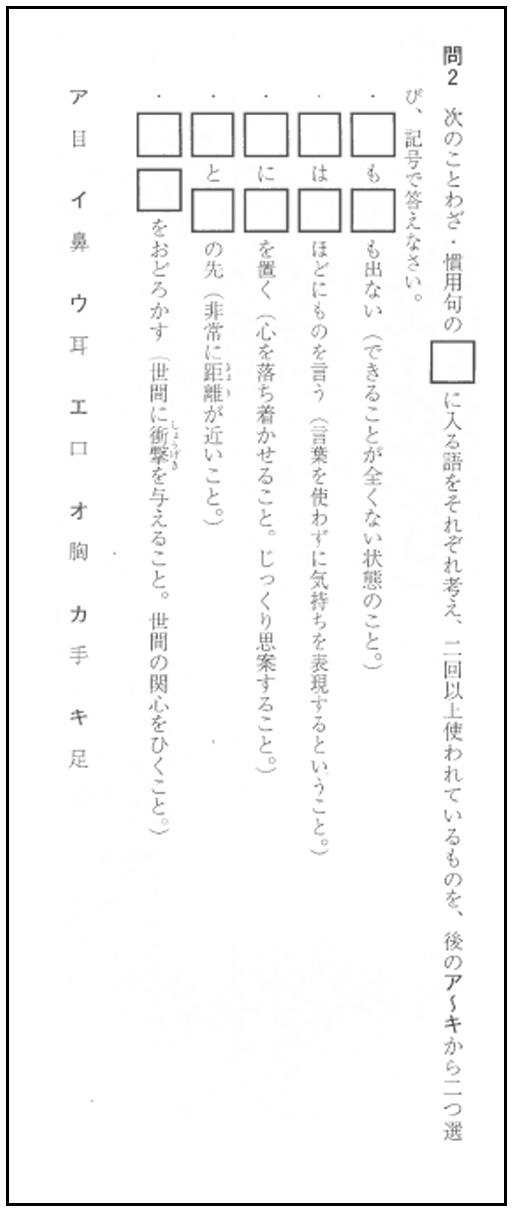

2024年注目問題

【大問三】この5つの知識問題は早稲田実業学校の合格のためには必須の問題です。体の一部を使った、ことわざ・慣用句は他の中学入試でもよく出題されることのある問題です。また、知識問題と言っても、難しいものではありません。この問題はしっかり取れるレベルの知識をつけて行きましょう。

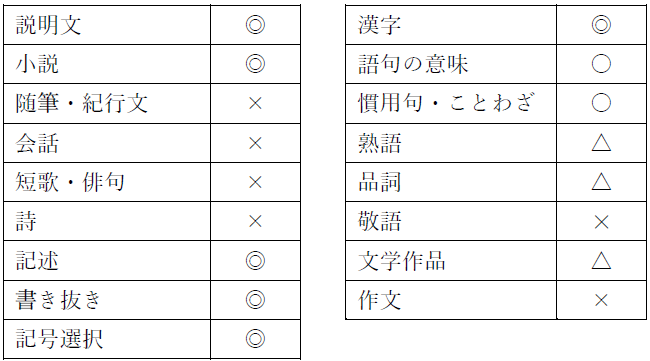

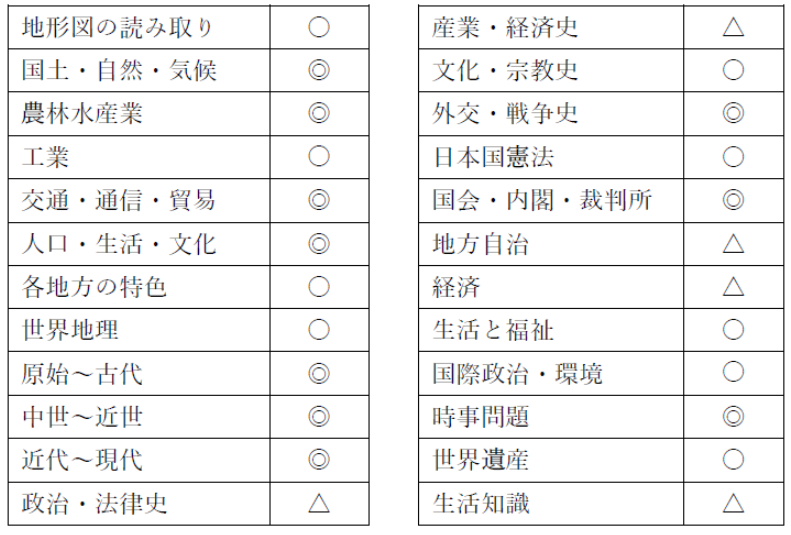

過去10年の単元別出題傾向

合格のために

早稲田実業中学では、長文とともに設問にも注意が必要なものが多いです。何を問われているのか、どのような条件があるのか、どのように答えれば良いのか、という注意が必要になります。「理由を聞かれているために、『~から』を文末にする。」のような、基本的な注意事項よりも一段階高いレベルの注意が必要です。試験当日だけ、注意しておけば良いというものではありません。普段の演習から注意していくことが必要でしょう。

算数

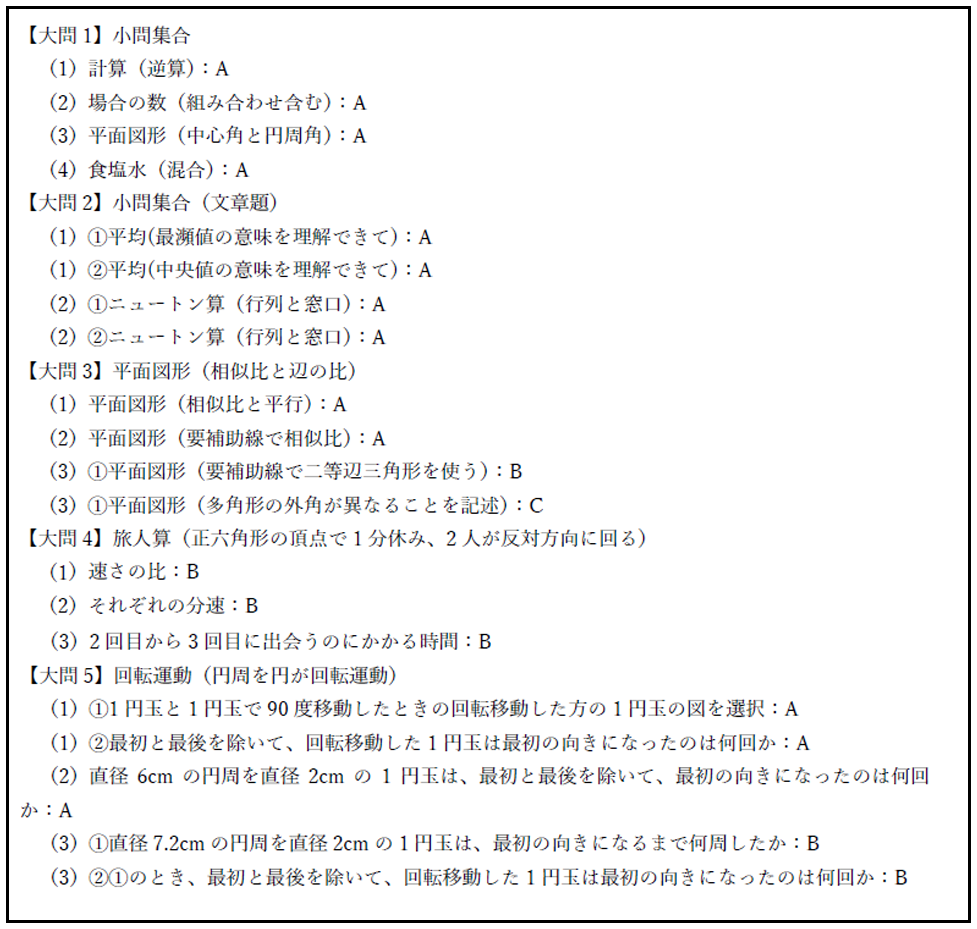

2024年度入試分析

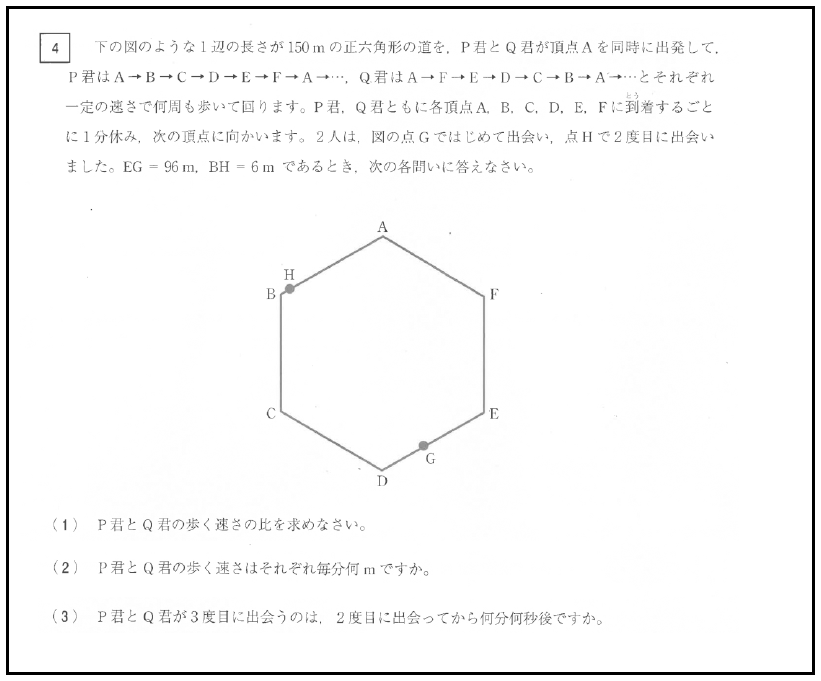

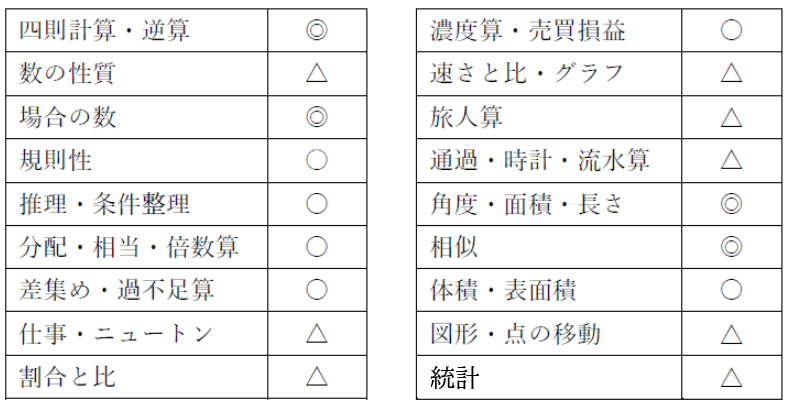

制限時間60分・配点100点・問題・大問5題・小問20題で、ほぼ例年通りの出題でしたが、小問が少し増えています。大問で「特殊算」「図形」は出題されましたが、「場合の数」は小問集合での出題でした。新しい傾向としては大問2(1)は設問の最瀕値、中央値という統計の知識があれば簡単ですが、知らないと解けません。前半の計算問題・小問問題で時間を取られてしまうと、後半の応用問題で時間が足りなくなる可能性が高いです。前半は確実に手早く解く必要があるため、高い計算力が必要となってきます。「図形」問題では、例年かなりレベルの高い問題が出題されており、時間配分をコントロールしないと、後半につれ問題を解く時間が無くなります。 問題処理能力をしっかり高めておくことが時間配分をうまくコントロールするためのポイントとなってきます。良く出題されるのが,「問題を解くための条件やヒントに気づければ解ける」という問題です。こういった問題を解くために必要な「思考力」・「推理力」の有無が合否を分けるポイントとなってくるでしょう。大問3(3)は平面図形の高いレベルが必要です。大問4は頂点で1分休みという旅人算ですが、「推理力」があると解ける問題です。大問5は段階を踏んで設問が進んで行き、「問題を解くための条件やヒントに気づければ解ける」という円周と円の回転運動の問題です。時間との戦いではありますが、大問3(3)は図形が得意でないと、試験時間内に正答することは困難といえます。早々に見切りをつけて、他の基本問題の見直しに時間を割くとよいでしょう。

設問ごとの難易度

2024年注目問題

【大問4】(1)(2)は同時に解け、一辺の長さも出ます。点Gで1回目に出会っていること、P君の休みが1分多いことから、点DにP君が到着したとき、点EでQ君は1分休み終えたと考えられ、P君とQ君の速さの比は3:2と推測でき、DE間はP君が休んでいる1分間にQ君が進んだ道のりと、点Dを出発したP君と点Eを出発して1分後のQ君が3:2の道のりで出会うのが点Gと考えられます。EF=Q君の分速×1+②+③かつ②=96−Q君の分速×1を満たすのは、②=36m、③=54m、Q君の分速60m、P君の分速90m、EF=150mで、破綻がないので、推測通りで合っていたことを確認できました。(3)3回目に出会うのはEF間と見通しをつけた上で、P君が点Hを出発してから、点Eで1分休みが終わるまでの時間を出し、同じ時間にQ君のいる位置を割り出し、2人が出会うまであと何秒掛かるかを計算します。

過去10年の単元別出題傾向

合格のために

早稲田実業学校中等部の合格を勝ち取るためには、図形や点の移動をからめた問題に重点が置かれているため、対称移動・面積・角度・面積変化などには注意して勉強に取り掛かりましょう。 時間配分のコントロールが鍵となってきます。普段から出来る限り計算問題をたくさん解き、速さと正確性を確実に上げていくことが重要です。また、計算が複雑な問題も多くなっています。計算の複雑さによって時間を取られないように工夫しながら対策をしていきましょう。

社会

2024年度入試分析

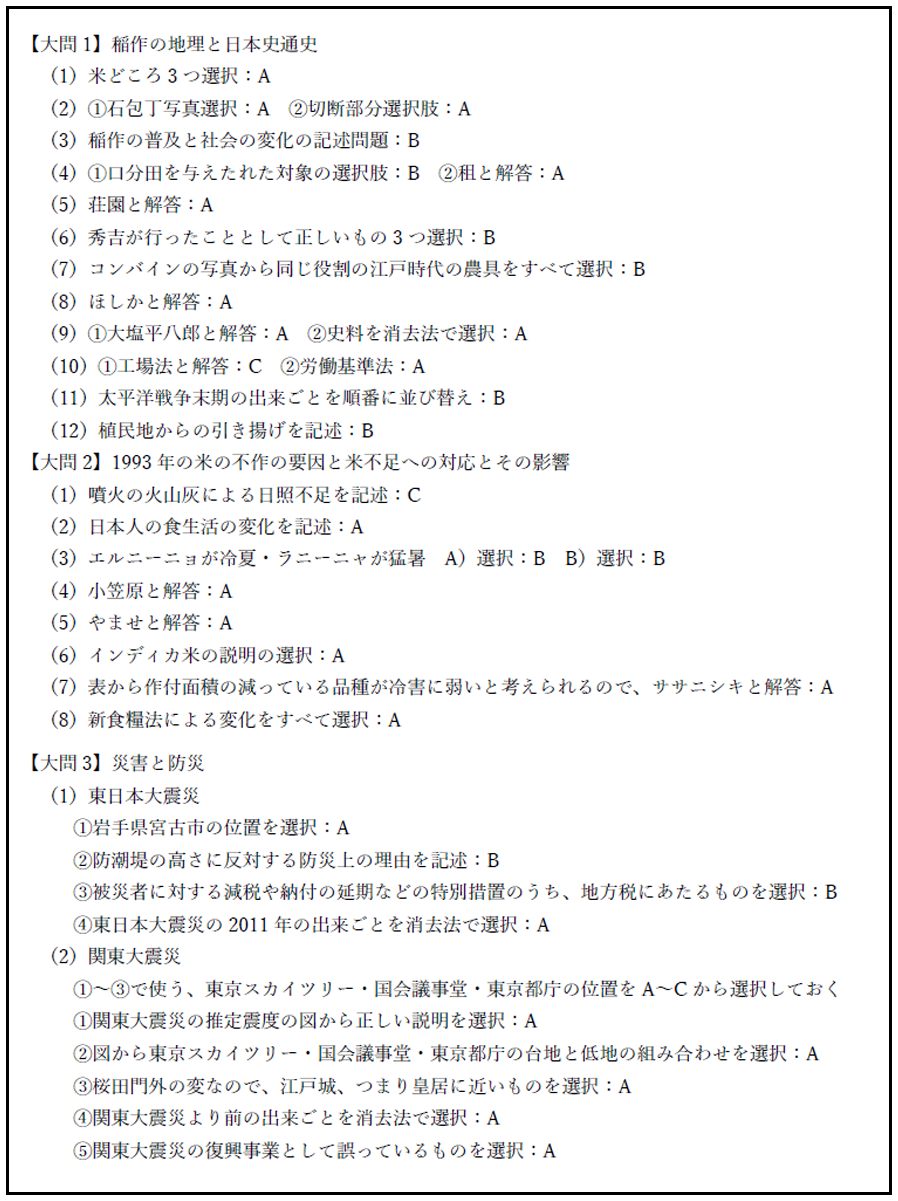

大問数は3題、小問数は34題で、記述問題は4題でした。また、2024年度も地形図の読み取り問題が5年連続で出題されました。今後、しっかりと対策をしていく必要があります。以下に設問ごとの難易度をまとめました。Aは一般的な基本問題、Bは標準問題、Cは応用問題をそれぞれ示します。早稲田実業学校中等部合格のためには、AとBの問題は確実に正解しておかなければなりません。

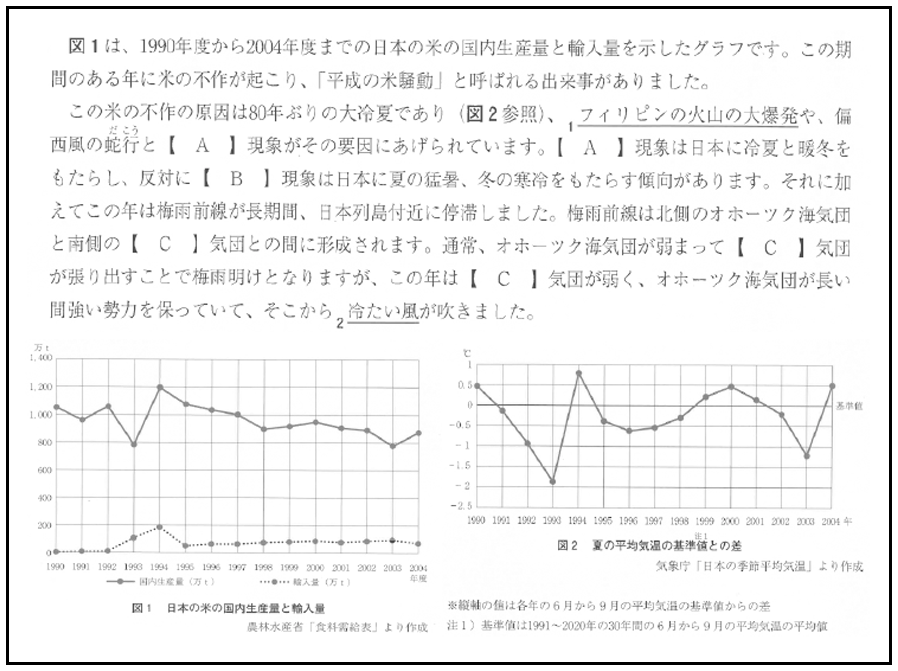

大問1は稲作の地理と日本史通史に関連する問題でした。やや細かい知識問題や、狭い年代範囲での歴史事象整序問題が出題されました。続いて大問2は1993年の米の不作の要因と米不足への対応とその影響を問う問題で表が多数出てきました。記述問題では、線部のフィリピンの火山の大爆発から、噴火の火山灰と日照不足の関係を記述しなければなりませんでした。大問3は東日本大震災からは防潮堤の写真の記述問題が出題され、海が見えないことから防災上の危険を説明する必要がありました。関東大震災の推定震度の図や地形図からの出題がありましたが、図の読み取りをしっかり行えば簡単な問題でした。

設問ごとの難易度

2024年注目問題

大問2の(1)(3)(4)の設問は理科のような出題でした。とくに(1)の噴火の火山灰による日照不足は、 江戸時代の浅間山の噴火と天明の大飢饉の関係を知っていたり、(3)のエルニーニョが冷夏・ラニーニャが猛暑をもたらす傾向などは、ニュース番組の気象情報を関心を持って見ていないと、正答するのは難しかったでしょう。(4)は理科で気団の名前を覚えていれば正答出来たでしょう。

過去10年の単元別出題傾向

早稲田実業学校中等部の社会は、データの読み取り問題がよく出題されます。特に、国土・自然・気候・農林水産業・工業・貿易はデータ読み取りの定番ですので、苦手な場合は、早期に対策をしましょう。

合格のために

早稲田実業学校中等部の合格へのカギは、どの分野においても満遍なく対策をすることです。また、 早稲田実業学校中等部の入試問題は、設問までの文章が長いため、国語と同様に読解力も身につけておかなければなりません。加えて、設問を細部まで読み解く力(例えば、正しくないものを答えるのか、正しいものをすべて答えるのかなど)も見極めながら正確に処理する判断力を養う訓練を普段の学習から取り組むことをお勧めします。

理科

2024年度入試分析

今年度は大問数3、解答箇所19と、昨年と比較して解答箇所が1箇所多かっただけでほぼ同じです。出題レベルは基礎から標準レベルがほとんどです。しかし、20字の記述問題が1題、30字の記述問題も2題、出題されており、その準備は不可欠だったでしょう。

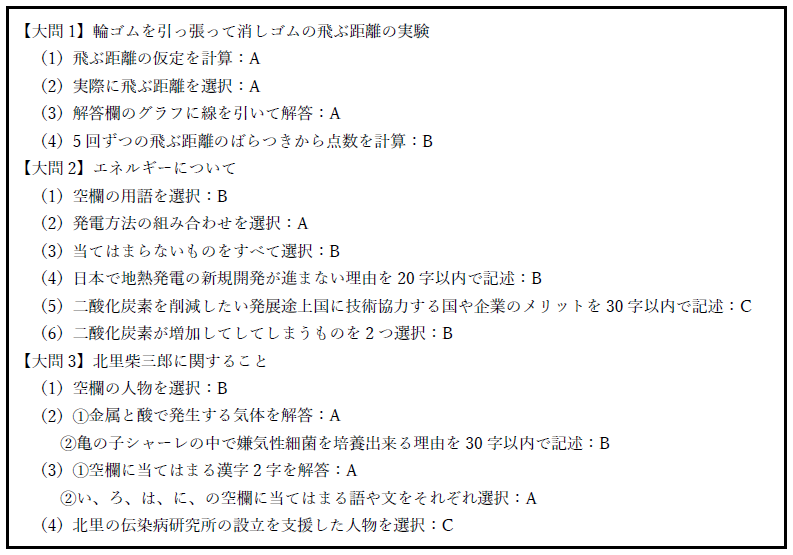

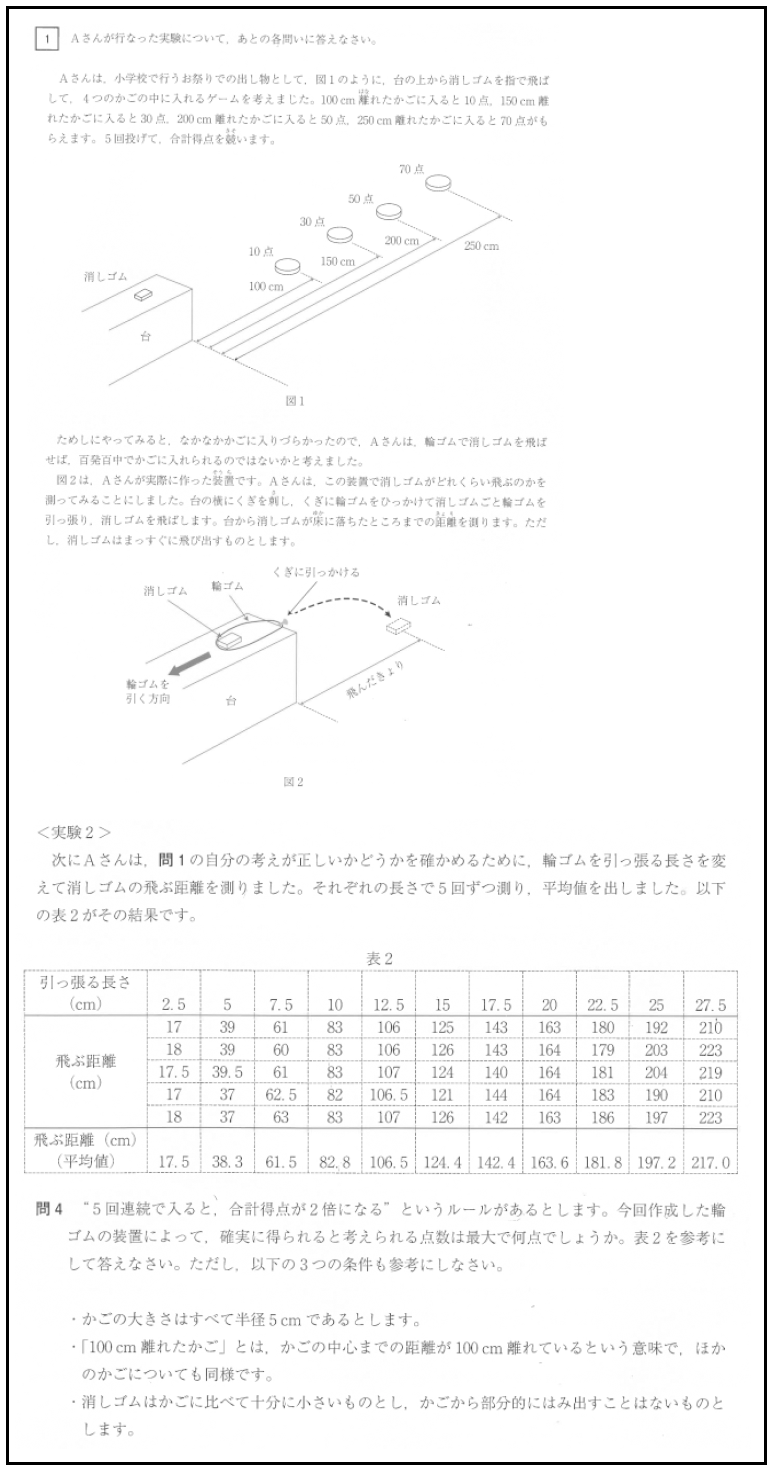

【大問1】は輪ゴムを引っ張って消しゴムの飛ぶ距離の実験で、順を追って実験し、その結果の表やグラフもあり、計算や表をしっかり読み込めば解ける問題です。(4)は設問のかごの大きさが半径5cmであることに注目し、飛ぶ距離のばらつきに注意しましょう。【大問2】はエネルギーについての問題でした。(1)の正答の選択肢のGXはグリーントランスフォーメーションのことで、2023年2月に「GX実現に向けた基本方針」が閣議決定されました。(4)の記述は温泉関係者が反対することは容易に想像がつくのですが、(5)のメリットは社会的なものであり、科目的にも社会寄りです。【大問3】は北里柴三郎に関することで、(1)は知識問題ですが、コッホに教えを受けたことはやや社会寄りの知識かもしれません。(2)②は①を正答出来ていれば、そこから記述出来るでしょう。(3)は新型コロナの簡易検査でも使われた「抗体」が正解なので、これを覚えていれば正答できる問題です。(4)は北里柴三郎の伝記を見たり、読んだりしていないと解けなかったでしょう。

設問ごとの難易度

2024年注目問題

【大問1】の(4)は輪ゴムを引っ張って消しゴムの飛ばして4つのかごに入れるゲームで5回投げて、合計得点を競うということ。輪ゴムを引っ張る長さを変えて消しゴムの飛ぶ距離をそれぞれの長さで5回ずつ測ったこと。追加のルールで、5回連続で入ると、合計得点が2倍になること。今回作成した輪ゴムの装置によって、確実に得られると考えられる点数は最大で何点か、と問われています。この、「確実に」という部分が重要です。また、かごの大きさはすべて半径5cmで、「100cm離れたかご」とは、かごの中心までの距離が100cm離れているという意味で、ほかのかごについても同様であること。以上のことが問題を解くのに重要で、設問をしっかり読むこと、表の数値をよく見ることが大切です。一見、ゴムを25cm引っ張ったとき、飛ぶ距離の平均が197.2cmで、これを選びそうになるのですが、実際に飛ぶ距離を見てみると、だいぶばらつきがあり、この結果では5回のうち3回しかかごに入りません。そこで、17.5cmと20cmの飛ぶ距離を見てみると、ばらつきが少なく、4cm以内に収まっています。これらのことから、確実に5回連続でかごに入れられるのは150cmの30点のかごであり、点数は30点×5回×2で300点が最大です。

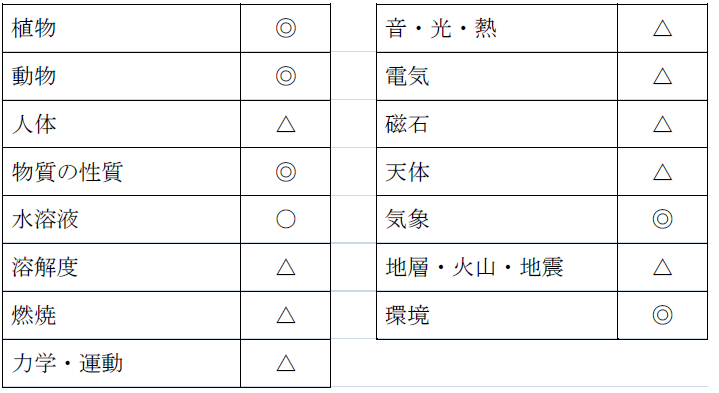

過去10年の単元別出題傾向

合格のために

早稲田実業中の理科の得点は、50点満点。標準レベルの問題が多いですが、細かい知識がないと解けない問題が多いことが特徴です。長めの問題文やグラフ・表・図をしっかり読み取らないと解けない問題も出題されます。また、記述問題が出題されます。年々、記述量は少なくなっていますが簡潔に答えるという表現力が問われています。基本の定着はもちろんのこと、秋以降には、過去問や出題傾向に近いタイプの問題の演習も十分に行いましょう。また、時事問題対策も十分行う必要があります。演習に使う問題の選択も大事となってきます。