入試分析

早稲田中学校

2024年度

早稲田中学校

(合判模試偏差値 第1回:74/第2回:75)

所在地:東京都新宿区馬場下町

調査書・報告書の有無:無

面接の有無:無

予想合格最低点 130点/200点

大隈重信の教育理念に基づき、坪内逍遥らによって創設された、早稲田大学の付属・系属校の中でも最も古い伝統校。常に誠を基本とする人格の養成に努め、個性を伸張して、国家社会に貢献しうる、健康で民主的な人材を育成することを教育目標とする学校。中高一貫教育により、心身の自然な成長を図り、自らの志をとげる学力の向上を目指している。本人の希望を重んじ、約半数の生徒が、早稲田大学以外の国公立大学や医大に進む。進学校としての側面も持ちあわせている。

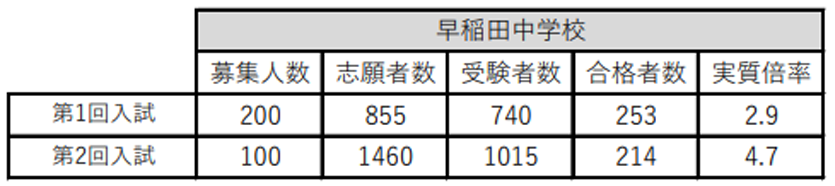

2024年度入試情報

過去7年間の実質倍率

国語

2024年度入試分析

試験時間は、50分で配点は60点である。大問2題形式の例年どおりの出題傾向であり、物語文と説明文が一題ずつ出題され、設問は、漢字・語彙(慣用表現を含む)、記号選択問題、書き抜き問題、記述問題がバランスよく出題されているため、総合的な国語力が問われる。それゆえ、記号選択問題のみが得意な受験生、記述対策に重点的な対策をおいて勉強を進めてきた受験生に苦戦を強いられるだろう。常日頃からのバランスの取れた(均一がとれた)勉強法で早稲田の問題と向き合うべきだったと悔恨の念を抱くのではないだろうか。そこで上記のような印象を払拭するために、受験生の皆さんが行うべきことは以下の通りである。国語の勉強は、「独りよがりな・自己満」の勉強方法でなく❶あらゆるジャンル(物語文、随筆文、エッセー、評論文、説明文等)の文章の読み方に精通し、❷指示語(こそあど言葉)や言葉の言い換えに敏感に反応し、❸各段落の最初と最後の文(段落が短いものの場合は、最終文)の筆者の意図を正確に読み解くことである。

例年のことながら、早稲田中学の国語は、非常に難解で読み解きにくい題材からの出題が多く、時たま題材そのものは簡単だが設問に“癖”があるものも少なくない。特にふさわしくないものを選択させる内容一致問題は、中学受験のみならず高校・大学受験の場面でも多く見受けられる「早稲田特有のスタイル」であることは否定しがたい。早稲田に入りたい受験生は、「早稲田が求める受験生像」になりきった上で入試問題と向き合うことが大切である。それゆえ、「早稲田に入りたい」とを強く渇望する受験生は、市販の中学受験テキスト1,2冊を購入しそのテキストの完遂後は、じっくりとそして丁寧に過去問と向き合う時間を要すべきである。

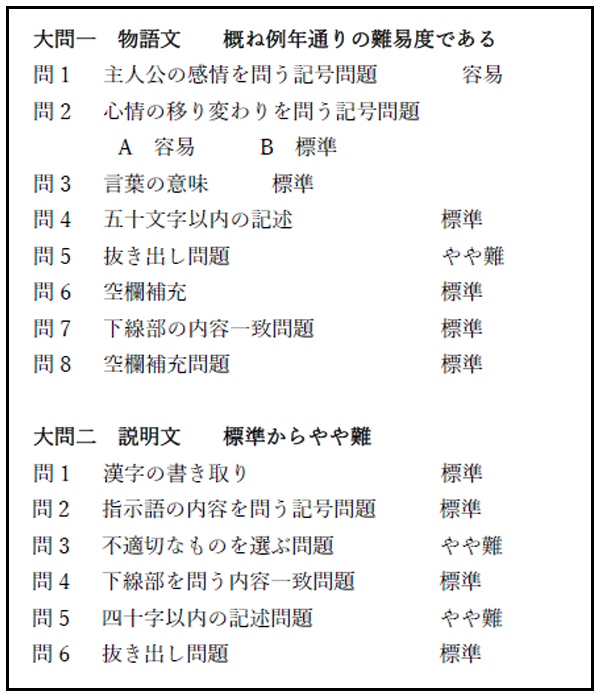

設問ごとの難易度

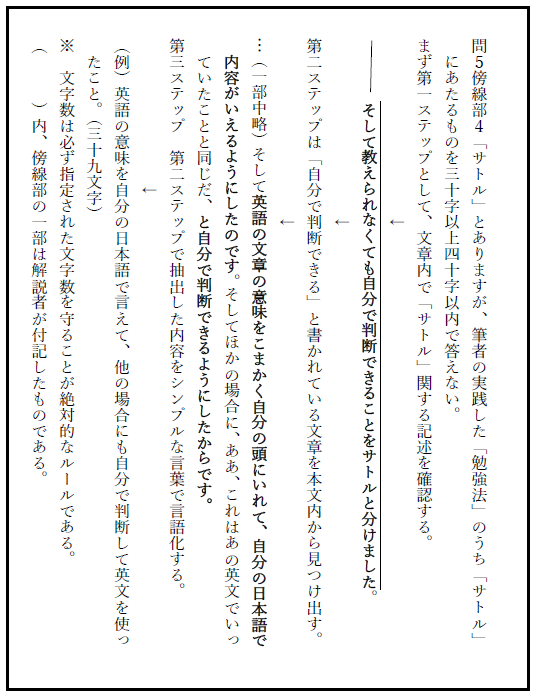

2024年注目問題度

大問二 問5説明的文章 記述問題

合格のために

早稲田中学に合格するためには、❶様々なジャンルの本を読み漁り、❷国語の基礎知識を定着させ、❸中学受験専用のテキスト1、2冊を完遂させ、❹3年分~8年分の過去問を解き、❺その後に過去問の丁寧な分析を行い、❻ 苦手な問題形式への対処法を知っていく、といった段階を「石橋を叩いて歩く」かの如く、一歩一歩踏み外しがないかどうか確認しながら合格への階段を上っていこうではないか!!

算数(2日目)

2024年度入試分析

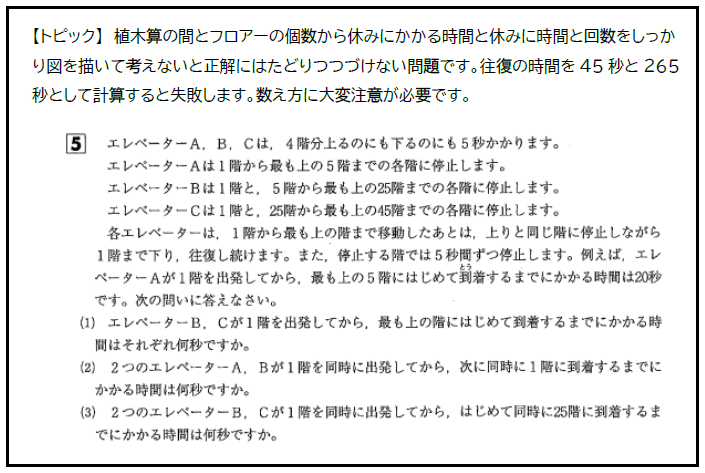

問題数は例年同様大問は5問で、応用大問2題(6問)・応用問題3題(9問)トータル15問で、例年1題目で各種分野からの応用小問、2題目で図形を中心とした応用小問、3題目以降が応用問題という形式ですが、形式上大きな変化は見られませんが、過年度と比べると後半の応用問題の【3】旅人算の⑵⑶はグラフを描いてダイヤグラムを利用する視覚化した解法でないと完答が難しいと思われます。【4】の⑴⑵は基礎問題で平易ですが、⑶は立体は投影図から見取り図イメージできたか否か完答できるかが分かれたと思われる問題。【5】の植木算、整数の性質の問題は一見平易な問題に見えますが、問題の条件をしっかり利用して植木算の間とフロアーの個数から休みにかかる時間と休みに時間と回数をしっかり図を描いて考えないと正解にはたどりつつづけない問題です。殊に、⑵の往復の数え方について考えすぎるとかえって失敗する傾向があり、⑴⑵を失敗すると⑶は正解にはたどりつつづけない問題ですので⑴⑵は慎重に取り組みたいと思われます。

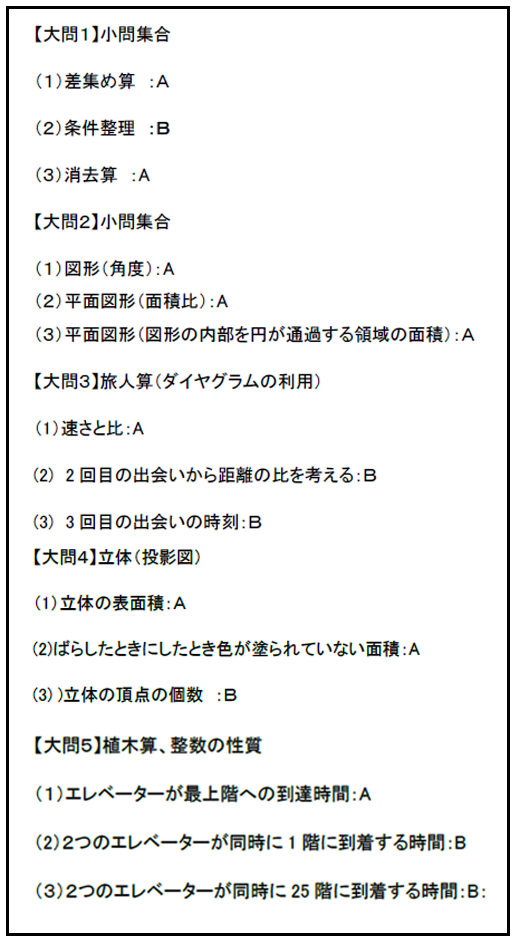

設問ごとの難易度

2024年注目問題

合格のために

合格への第一段階として基本問題をミスなく正答できるようにすることが必須です。早稲田は難問奇問が少ないため問題に対して素早く解法の指針を立てられることと、計算力つけるなど瞬発力をつけることを目指してください。過去問演習を通して前半の問題で取りこぼしがあった際には単元復習を進めて、典型パターンをしっかりマスターするなど徹底した対策を積む必要があります。また解法やポイントを体系的に利用できるようにマスターしておく必要があります。殊に早稲田中の問題で頻出分野として図形の求積問題と特殊算の出題が高く、また三角形や円の性質、数の性質、規則性、速さと比、場合の数などが多い点が挙げられます。速さの問題では移動区間が異なる、速度変化があって不規則、時間や速さと距離に条件設定が多い特徴があります。求積問題は相似や図形の性質や図形の移動の問題など融和問題となることが多くなっています。複数の図形の相似関係が組み合わさったものが多く平面で切って考えるなどしっかり処理する解法が必要があります。数の性質、規則性、速さと比、場合の数などいわゆる受験算数の中核をなす標準典型問題を短時間に処理する作業力が合否を分けることになります。

普段の学習で時間をかけて難しい問題を解くことも重要ですが、落としてはいけない問題を確実に取りきり、難易度が高めの問題やけいさんが煩瑣なものなどと取捨選択する問題の見極めをつけ、例えば1周目解くときに解法がサッと思いつかなかった時点で次に行ってから最後まで解いた後でまたその問題に回帰すること肝要です。

社会

2024年度入試分析

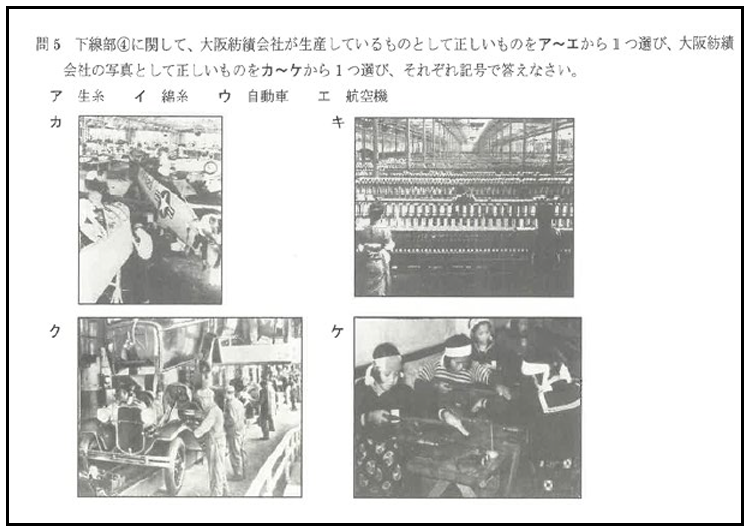

問題数は大問が3つ、小問が25、解答数は42となっています。形式もほぼ例年通りであると言えます。基本的には選択肢の問題が中心で15字程度の記述が出題されます。また、問題の配列に関しても過年度と変化はありませんでした。早稲田中学の場合は、大問1が地理、大問2が歴史、大問3が公民というパターンで出題されるのが一般的です。難易度もとても高いということはなく、基本問題と標準問題が中心です。

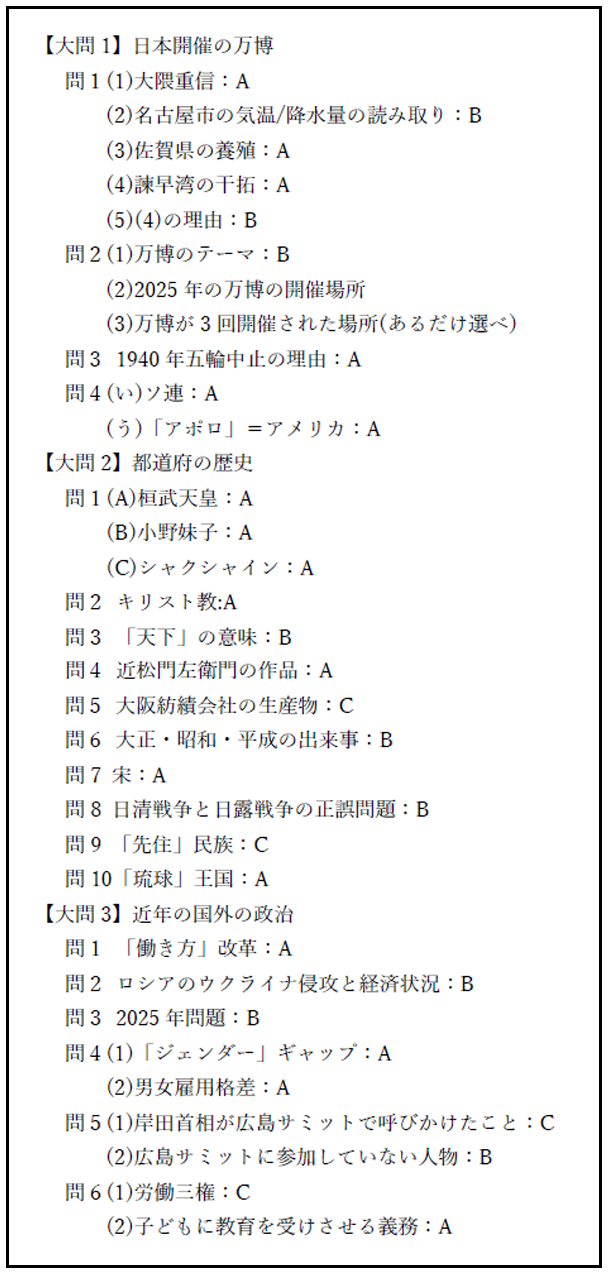

2024年度の入試は、大問1の問1(5)では有明海の干拓によって、耕地面積が何倍になったかという計算問題が出題されています。落ち着いて考えれば解ける問題ですが、計算問題と身構えるとできない可能性があります。注意してください。大問2の問5では紡績会社が何を作っているのか、その様子の写真を選びなさいという問題が出題されています。写真を比較的多めに使用する学校ですので、テキストの写真などを見ておく必要があります。大問3の問5でも写真を使用した問題を出題しています。全体的に難度は決して高くはありませんので、基本問題と標準問題をきちんと取れれば合格に近づくと思います。

設問ごとの難易度

2024年注目問題

【大問2】問5

まずは紡績会社=綿糸というのは比較的取りやすいと思います。しかし、写真の選択はキとケで迷います。正解はキです。これは難しい問題です。テキストや資料集をこまめにチェックしておきましょう。

合格のために

基本問題と標準問題が中心となりますから、まずはテキストの重要事項をきちんと覚えることが重要です。それに加えて、関連する事柄へ意識をもつことです。早稲田中学では写真を活用した問題が出題されていますので、資料集などをチェックしておく必要があります。時事問題も少なからず出題されていますので、小6秋くらいからは過去問と時事問題集の学習を並行しておくことが差になると思います。

理科

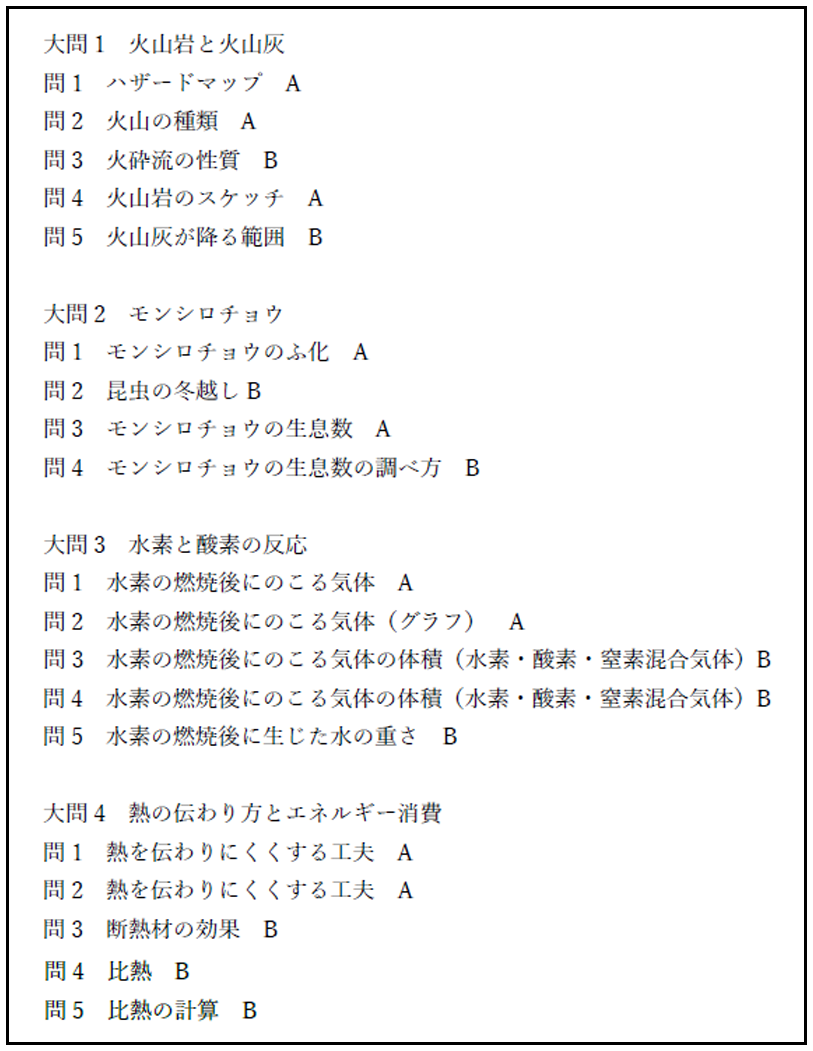

2024年度入試分析

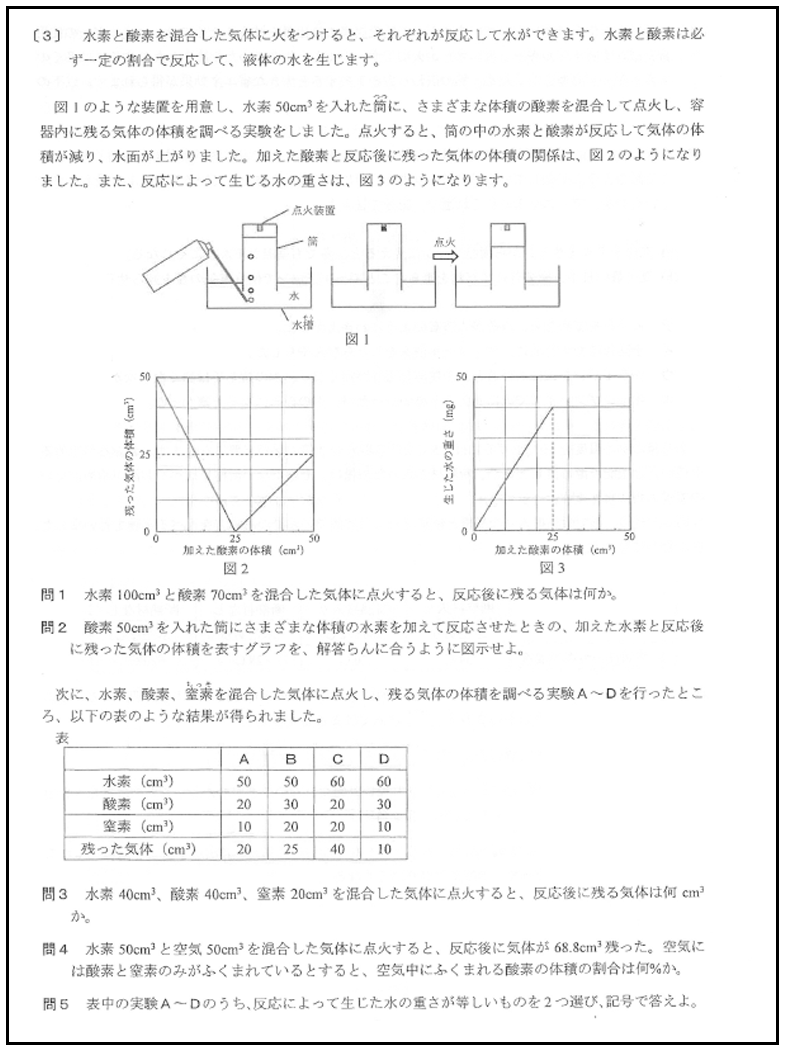

大問4つで30分と例年通りの出題です。計約20題なので一問にかけられる時間は1分半のシビアな戦いです。化学反応の計算はほぼ定番になったほか、教科書プラスアルファの知識が求められる問題が今年度は目立ちました。

計算問題を早く解くためには、日頃から数多く計算問題を解くことはもちろんですが、本学の問題は、計算そのものの複雑さよりも、図表を理解して式を立てるというプロセスができあがっているかが問われる特色があるので、やみくもに計算をするのではなく、一度問題を俯瞰して問題の条件や図表から読み取れることを整理した上で計算に取り組む冷静さが必要になってくると言えます。

設問ごとの難易度

2024年注目問題

大問3

ここ数年必ず出題される化学反応の計算問題です。やはり問4が正解できるかがカギですが、まずグラフから過不足なく反応する体積を読み取ることは必ずする必要があります。さらに問4は、燃焼によって酸素が完全に反応していることを前提として計算が進められている人であれば正解が出せると思いますが、いずれにせよ計算問題は表やグラフをいかに正確に読み取れるかが最も重要になるので、目で見て理解する、その習慣を日頃の取り組みの中でつける必要があります。

合格のために

冒頭で説明したように、本学の問題はひとひねりある小問と計算問題を1問1分程度のペースでこなすシビアな試験です。受験生に求められることは、日頃の問題演習の中で、きっちり問題文の条件を確認しているか、条件整理をしてから計算問題を解いているかという点です。素早く解かなければならないということと手を抜いて解くということとは無関係です。スピードが求められるからこそ地道な作業を惜しまずやる気力をもつことが必要です。