入試分析

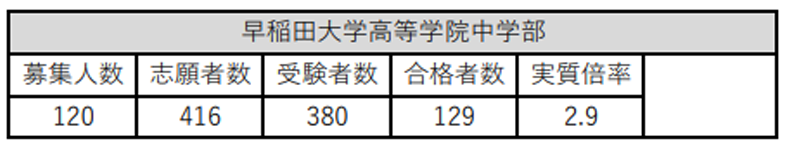

早稲田大学高等学院中学部

2024年度

早稲田大学高等学院中学部

(合判模試偏差値 72)

所在地:東京都練馬区上石神井

調査書・報告書の有無:有

面接の有無:有(受験生のみ・グループ)

予想合格最低点 250点/360点

早稲田大学建学の精神「学問の独立を全うし 学問の活用を効し 模範国民を造就する」に基づき、中等教育の基礎の上に高等学院、大学各学部へつながる前期中等教育を施す男子校。健やかな心身、高い知性、豊な感性を育み、社会に有為な人材を育成することを目的としている。また、中学部は早稲田大学の唯一の付属校として、早稲田大学の中核を形づくる意識を持った「早稲田人(ワセダマン)」を育成する。中学は1クラス30人の少人数編成で4クラスのみ。高入生も多く、高校からは1学年12クラスとなる。

2024年度入試情報

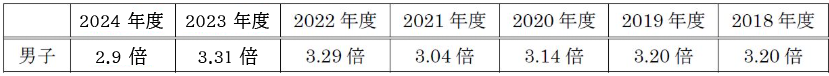

過去7年間の実質倍率(1次試験のみ)

国語

2024年度入試分析

制限時間は50分では配点100点である。入試形式は例年通りで、大問一が説明文で、大問二が物語文の二部構成であるものの、非常に難解で“少々癖のある”文章の出題が顕著である。それゆえ受験生の皆さんには、普段から哲学(物事の「本質」洞察すること)や科学などの抽象度的な文章を読む「読書習慣」を日々のルーテイン化に取り入れることを大いに推奨する。ではここで、小学生の皆さんにもわかりやすく哲学を教えてくれる名著を一冊紹介しよう。→「はじめての哲学」石井郁男著 早稲田を目指す受験生の皆さんは是非とも読むべきである。わかりにくい表現やニュアンスは絵を通して知り、理解することができる優れものである。

受験生の皆さんにとっては周知のことと思いますが、早稲田高等学院中学部は、早稲田大学に進学することを前提に6年間のスパルタ教育に耐えていかねばならない。スパルタ教育を乗り越えた後には早稲田の看板学部である政治経済学部、法学部、理工学部への進学がほぼ保障されているといっても過言ではない。他の付属校と異なり、高等学院進級時には第二外国語の履修が義務付けられており、それゆえ中学部の生徒には、かなり高度な国語力を求めている、というのが背景にある。将来的に早稲田の看板学部に進みたい!という積極的な想いを抱いているのであれば、早稲田大学高等学院中学部の難解な国語問題と真摯(真面目)に向き合い入試を突破していこうではないか!!

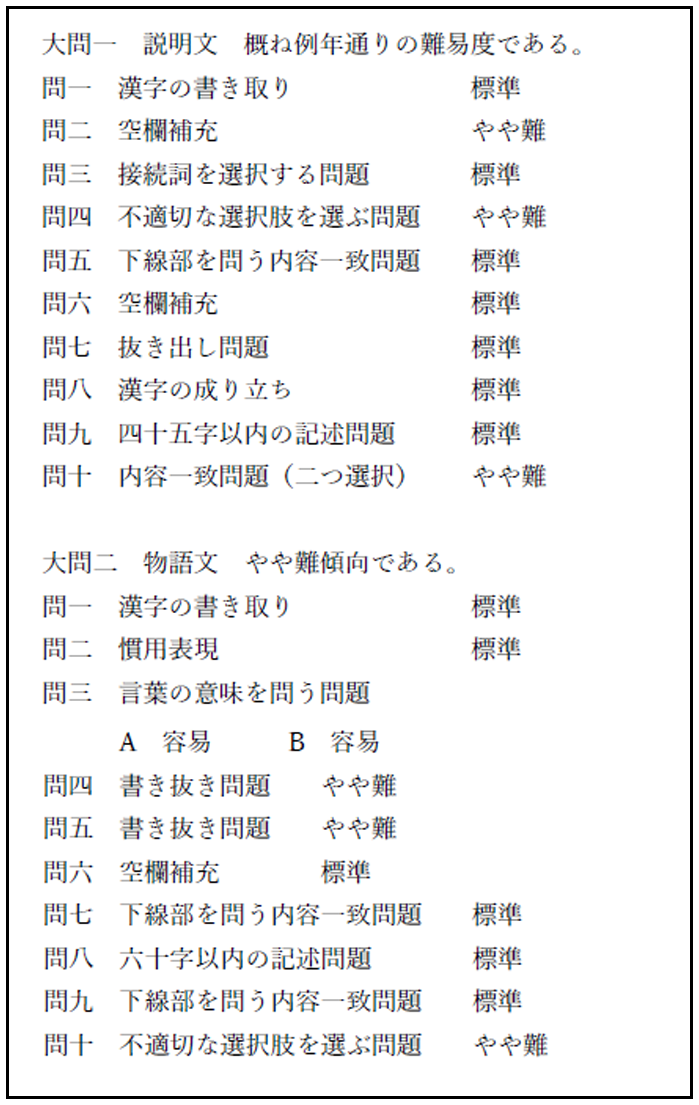

設問ごとの難易度

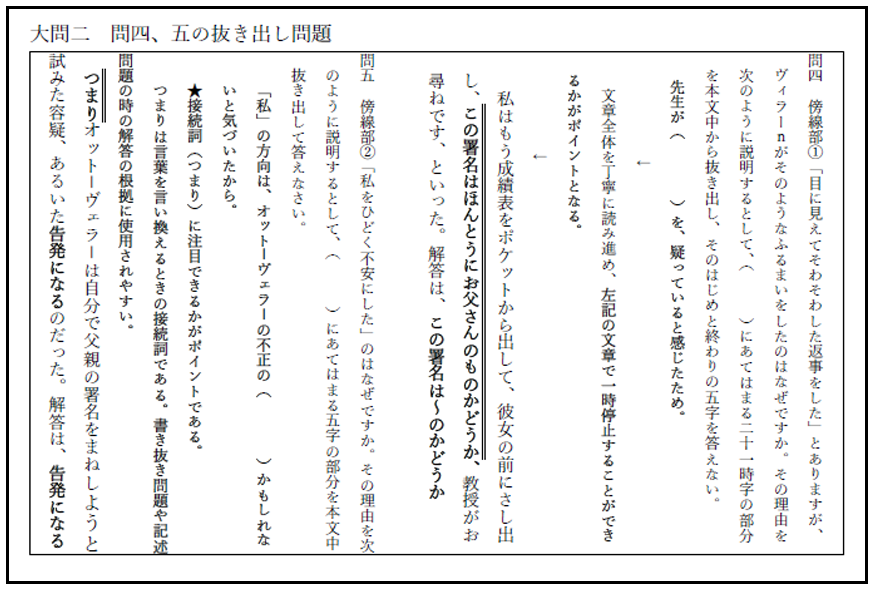

2024年注目問題

合格のために+α合格後の英語学習の取り組み方

早稲田高等学院中学部に合格するためには、❶様々なジャンルの本を読み漁り、(特に哲学関連を最優先事項に)❷国語の基礎知識を定着させ、❸中学受験専用のテキスト1、2冊を完遂させ、❹3年分~8年分の過去問を解き、❺その後に過去問の丁寧な分析を行い、❻ 苦手な問題形式への対処法を知り、本番の受験時に是非とも「出来た」という成功体験を積んでほしいものである。

早稲田高等学院は他の附属校と比べ入学後も、その英語教育の過酷さは有名である。先に記述した話と重複するが、高等学院進級時に、第二外国語の履修が義務づけられている。そのため受験生の皆さんは、第一外国語である英語の語彙・読解力を中学三年間で大学入試レベルの問題をスラスラ解けるレベルにまでUPさせねばならない、ということを十分に念頭に入れた上で、受験に挑んでもらいたい。

算数

2024年度入試分析

問題数は例年同様大問は4問で、計算応用小問1題(5問)・応用問題3題(9問)トータル15問で、例年大問1は計算問題で、大問2以降は応用問題となり難易度がかなり高くなります。図形の移動、回転体、立体の切断を絡めた求積問題、グラフを利用される問題、調べ・推理条件整理と規則性などの融合問題などが頻出ですが一筋縄ではいかない応用問題ですが、形式上大きな変化は見られません。

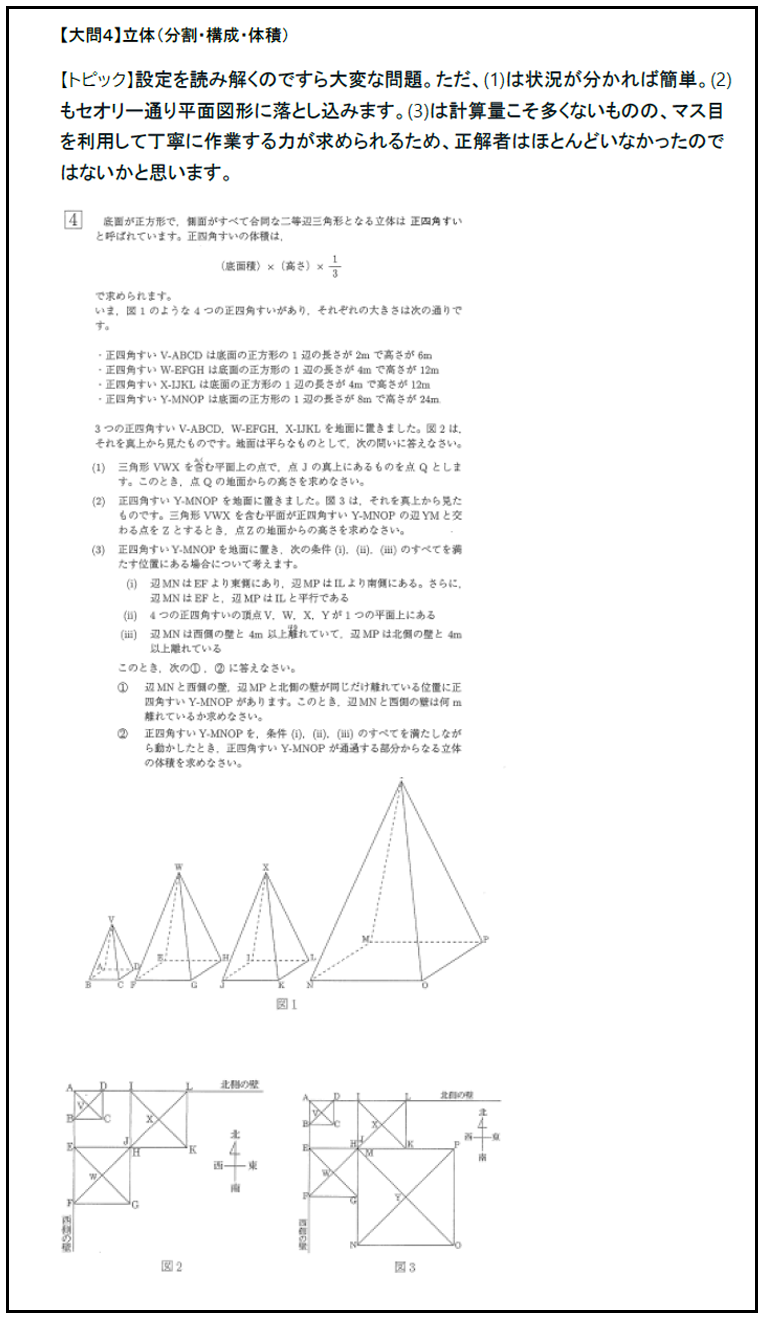

大問1は解きやすくはないものの、答えは簡単に出せるものばかりです。 (1)①の計算は、ごり押しした方が早い。というより、最後の分数の分母は15=3×5であることと、前半の分数の分子が小さい=大きな数に通分しても計算は大きくなりづらい、という2点からこの解き方でよいと思います。 (3)は作図がやや難ですが、合格するためには頑張りたい問題です。合否を分ける問題だと思います。5年生レベルの規則性の問題。分母も分子も設定が親切。数字の計算もさほど大変ではありません。訓練の結果が如実に表れる問題です。大問3は点の移動は苦手な受験生も多く、差がつきやすいです。今回は(1)②、(2)①とも周期を利用することが定石ですが、そこにグラフを描いて調べていくことに気づけたかがカギとなります。ただ作業量を考えると(2)②は見送ってもよいかもしれません。大問4は設定を読み解くのですら大変な問題。(1)は状況が分かれば簡単。(2)もセオリー通り平面図形に落とし込みます。(3)は計算量こそ多くないものの、マス目を利用して丁寧に作業する力が求められるため、正解者はほとんどいなかったのではないかと思います。

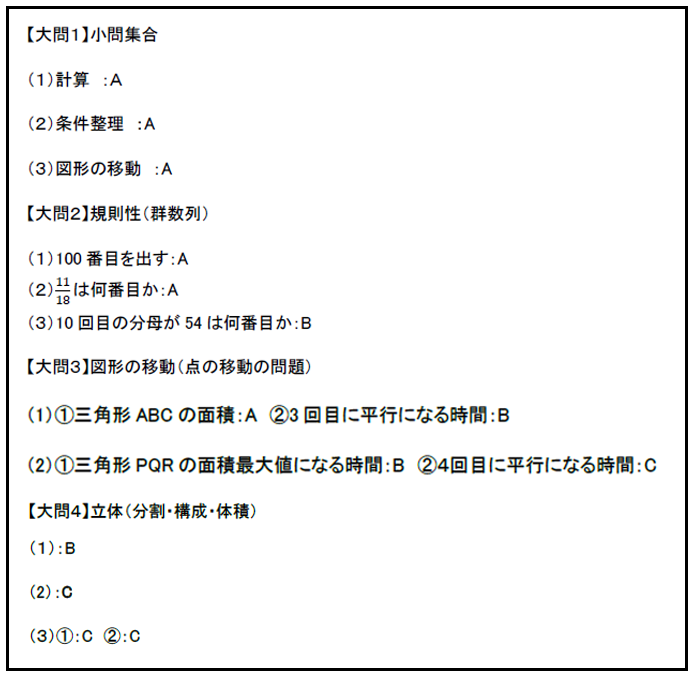

設問ごとの難易度

2024年注目問題

合格のために

合格への第一段階として基本問題をミスなく正答できるようにすることが必須です。早稲田は難問奇問が少ないため問題に対して素早く解法の指針を立てられることと、計算力つけるなど瞬発力をつけることを目指してください。過去問演習を通して前半の問題で取りこぼしがあった際には単元復習を進めて、典型パターンをしっかりマスターするなど徹底した対策を積む必要があります。また解法やポイントを体系的に利用できるようにマスターしておく必要があります。数の性質、規則性、速さと比、場合の数などいわゆる受験算数の中核をなす標準典型問題を短時間に処理する作業力が合否を分けることになります。入試で勝負を分けるのは、「見たことのある問題」「見たことのある問題と類似した問題」の出来です。大問2が確実に正解できることは、大問3と4にかけられる時間を増やせて、合計得点ものばせます。

早大学院中の入試は一目みると設定が複雑なものが多く、身構えてしまいます。でも今年の入試で決着がつくのはそこではなく、結局日頃の学習の精度ということになります。(読解力・思考力も重要な入試なので練習は必要です)

6年生はテキストの典型問題の正確さと素早さ、5年生にしてもこれから習う分野の技術習得を徹底できるかが合格の決め手になります。普段の学習で時間をかけて難しい問題を解くことも重要ですが、落としてはいけない問題を確実に取りきり、難易度が高めの問題やけいさんが煩瑣なものなどと取捨選択する問題の見極めをつけ、例えば1周目解くときに解法がサッと思いつかなかった時点で次に行ってから最後まで解いた後でまたその問題に回帰すること肝要です。

社会

2024年度入試分析

試験時間は40分。問題数は前年の大問が6つから5つに戻りました。しかし、小問が37、解答数は49も必要と厳しい入試問題と言えると思います。設問数が多いこと、さらに模範的な解答だけでなくマニアックな解答も求めていることから、この手のタイプの出題に慣れていかなければなりません。過去問演習を繰り返すことが肝心です。

問題のレベルも例年通りと言えますが、大問2の地理と大問5の現代社会が難しく、その得点が合否を分けたのではないかと予測しています。大問3と大問4の歴史は比較的取りやすいのですが、記述問題があります。ここでの失点はさけたいところです。

合格のためには幅広い知識を身につけましょう。そのため、テキストの学習は早めに終了し、入試問題や実戦問題に数多く取り組み、知識を整理していきましょう。また、時事問題にもかなり深いところまでつっこんで聞いてくるので、社会問題となっている事柄について考えをまとめておくとよいと思います。

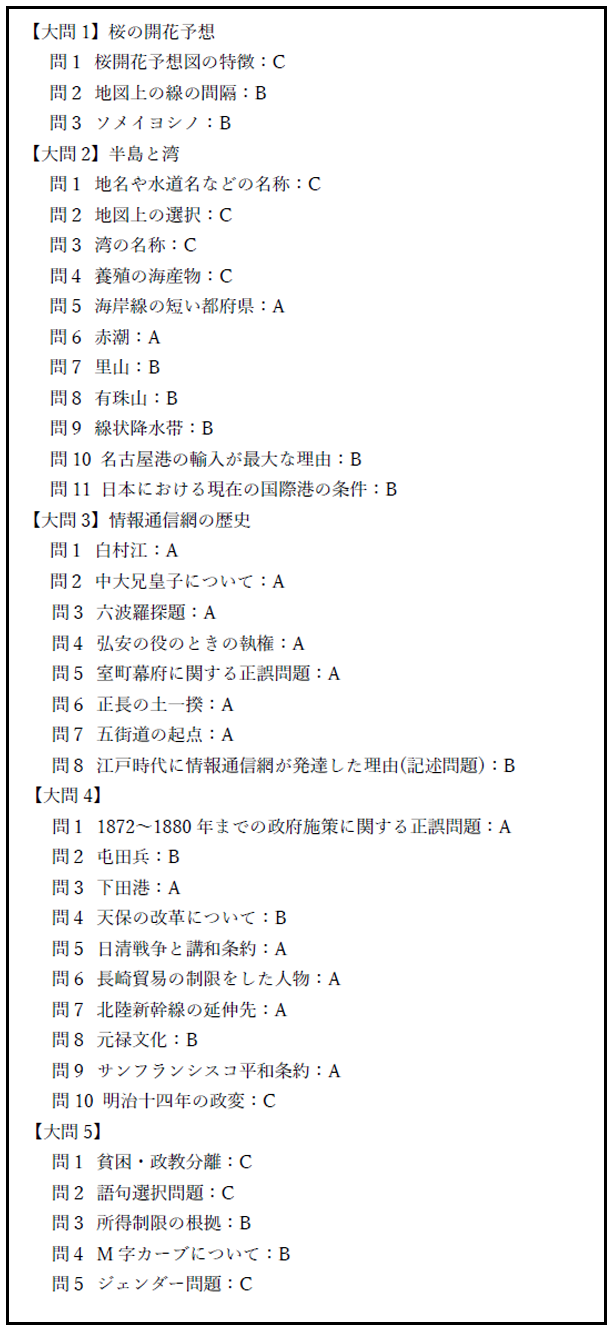

設問ごとの難易度

2024年注目問題

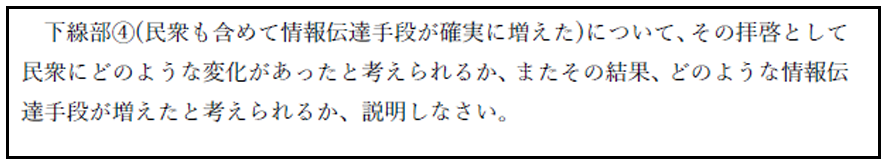

【大問3】問8

これは江戸時代の内容ということと、「民衆」というワードを強調していることから、寺子屋というワードを引っ張ってこられるかが重要になります。解答例としては「各地に寺子屋ができて、民衆が文字を扱えるようになり、かわら版など文字を活用した情報伝達が発達した」という内容にすればよいと思います。こうしたものも単に知識の学習をしているだけでは、対応ができないと思います。やはり過去問演習が重要です。

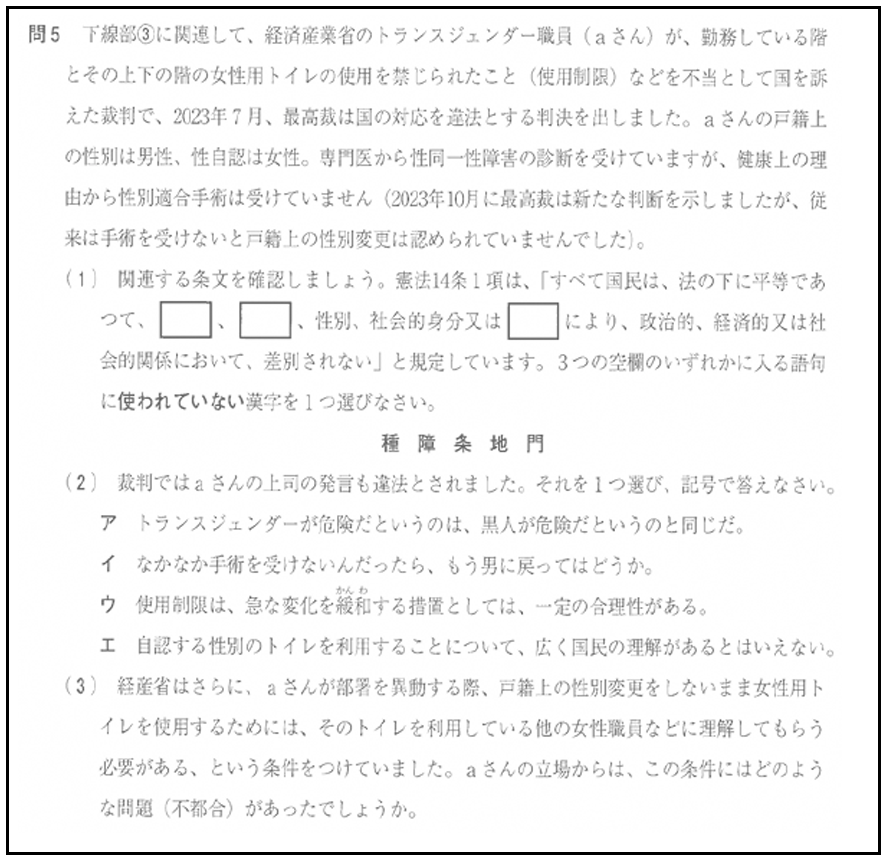

【大問5】問5

(1)は人種、信条、門地が順に入りますから「障」が正解になります。憲法の条文も押さえておく必要がありそうです。(2)は上司がaさんの個性を否定した文を選べばいいのですからイが正解になります。(3)は試験会場で解かなくてはならないとなると難問に感じるはずです。ただ、aさんは自身を女性として認識しているのに条件をつけられるのは心外だと思われます。また、他の社員に確認をとるということはトランスジェンダーであることを知らしめることになることを踏まえて、答えを作成しましょう。

合格のために

まずはテキストの重要事項をきちんと覚えることが重要です。それに加えて、関連する事柄への意識をもつことが重要です。歴史は比較的取りやすいので、ミスなく取れるようにしましょう。また、時事問題には常に関心を持ち、普段からニュースや子ども新聞などをチェックしておくことと大隈重信についても学習しておく必要があります。

理科

2024年度入試分析

試験時間40分、大問4問。早稲田系の各校と比較して基本的な出題が多く、高い平均点でミスが許されない勝負になるのが本学理科の特徴です。作図、計算、記述など形式もまばらで、出題単元も多岐にわたるので、全範囲をいかに満遍なく学習できるから大きなカギとなるでしょう。強いて挙げられる傾向としては、水溶液がほぼ2年おき、動物と植物が毎年交互に出題されるといったところでしょうか。

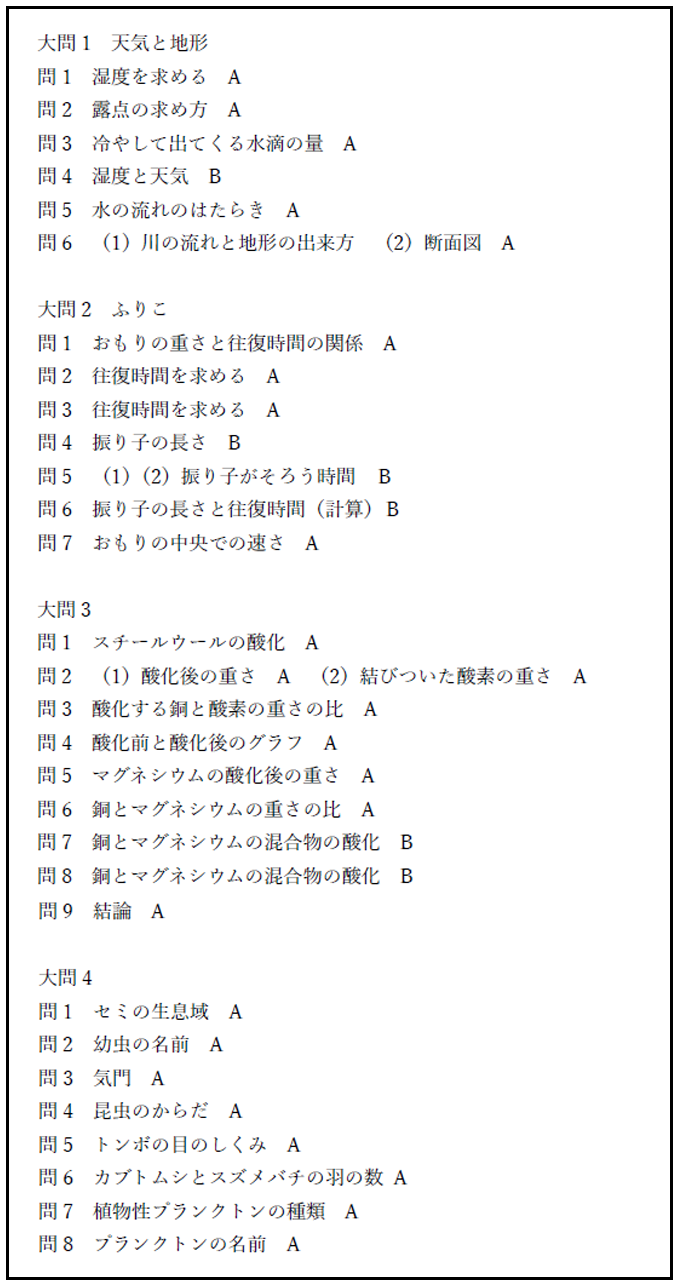

設問ごとの難易度

2024年注目問題

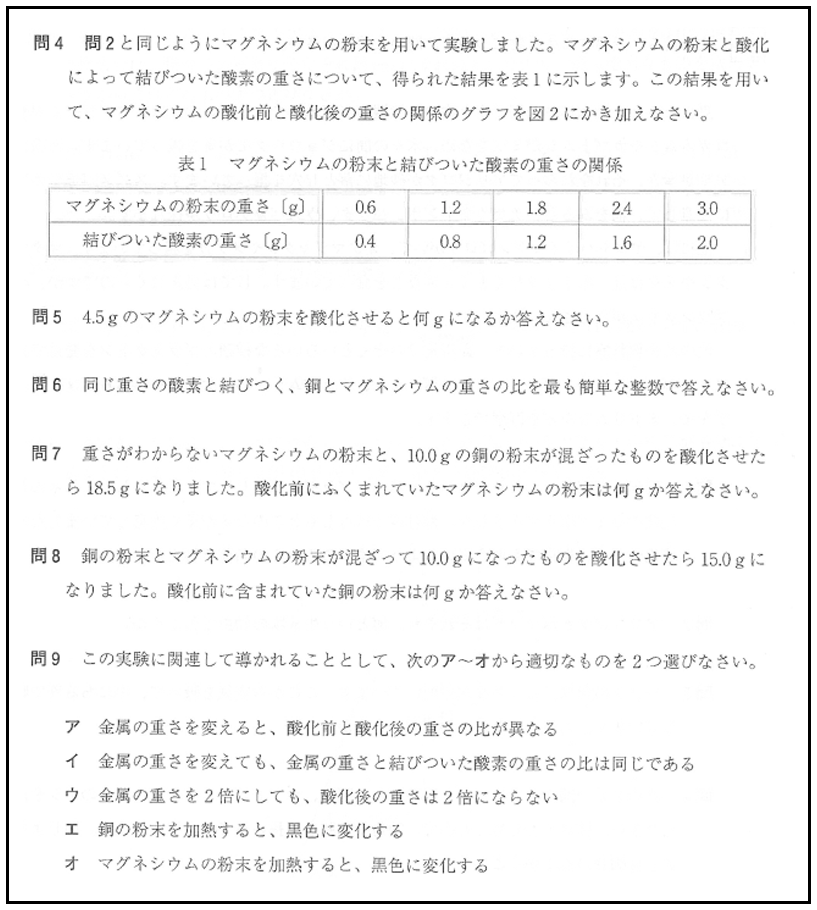

大問3 問7,8 混合物の酸化

問1から基本的な酸化の問題をこなしていくと、後半に「やはり出てき来たか」というタイミングで登場するのが混合物の燃焼、酸化の問題です。計算問題に慣れている人はすぐつるかめ算で解く問題だと察しがつくと思いますが、このあたりは計算問題の練習をしっかり積んできたかどうかが問われているといえます。本学の受験生の中にも、計算問題を避ける生徒は少なからずいるので、やはり大変な勉強を地道に続けてきたかどうかが大きな差になることは変わりません。

合格のために

全分野において取りこぼしが許されない試験になりますので、最も大事なことは、「しつこいくらいの反復練習」でしょう。1回、2回解いたら終わりにしてしまう受験生は多いですが、反射的に手が動くレベルまで繰り返し類題に取り組んで初めて定着したといえるのであり、1回解いたくらいでは次の週は解き方すら忘れるのです。同じ問題を何度も解くのは大事ですが、それ以上に、似たような問題を、少しずつ形を変えながらでも解けるように回数をこなしていくことがより大事になります。一回正解して解けるようになった気分にならず、形が変わったり、より発展的な問いになっても応用が利くように反復練習をしましょう。類題が自分で探せなかったら塾の先生に探してもらう、そのようにして先生を活用するのは悪いことではありませんし、むしろ大変良いことです。「解けた」と思ってからあと3,4回反復練習する、それくらいの姿勢で学習に取り組みましょう。