入試分析

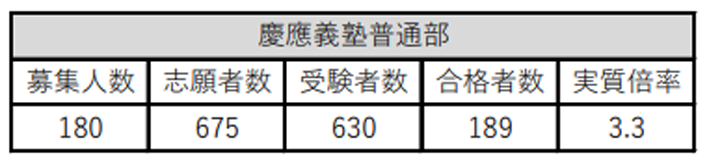

慶應義塾普通部

2025年度

慶應義塾普通部

(合判模試偏差値 74)

所在地:神奈川県横浜市港北区日吉本町

調査書・報告書の有無:有

面接の有無:有(受験生のみ)

予想合格最低点 330点/400点

福澤諭吉の建学の志を脈々と受け継ぐ、大学までの一貫教育校。「独立自尊」の四字に集約される義塾建学の理念に沿い、高い品性と優れた知性を人格の基盤として、独立した思考と行動する個人の育成を目指す男子校。大学までの独自の一貫教育体制のもと、日常の学業や多くの行事を通して、自ら学び自ら考えることを繰り返すことや、多くの人との出会いから、普(あまね)く通じるゆるぎない知性と豊かな感性を身につけていく。

2025年度入試情報

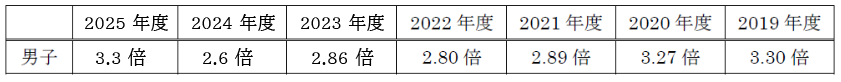

過去7年間の実質倍率(1次試験のみ)

国語

2025年度入試分析

試験時間は40分で100点満点の試験である。入試形式は大問一が物語文、大問二が随筆文、大問三が漢字の書き取りでした。普通部は慶應の附属校の中でも進学校的な要素があり、中学受験のオーソドックスな問題でありながら、難関校らしく附属校の中では設問の難易度が最も高いと言えます。2025年度は全体平均が58.6点、合格者平均が67.9点でした。

2025年度の普通部は大問三問構成ではあるが、物語文、随筆文とも記述問題や抜き出し問題も複数台出題されており、設問に対しての負担は決して軽くないです。加えて、本文も比較的難しめの文章がテーマとなっており、40分間で解答するのはかなりタイトな作業と言えるでしょう。先述の通り難関中学受験のお手本と呼べるようなオーソドックスな試験ですので、バランスよく学習することが必要となってきます。

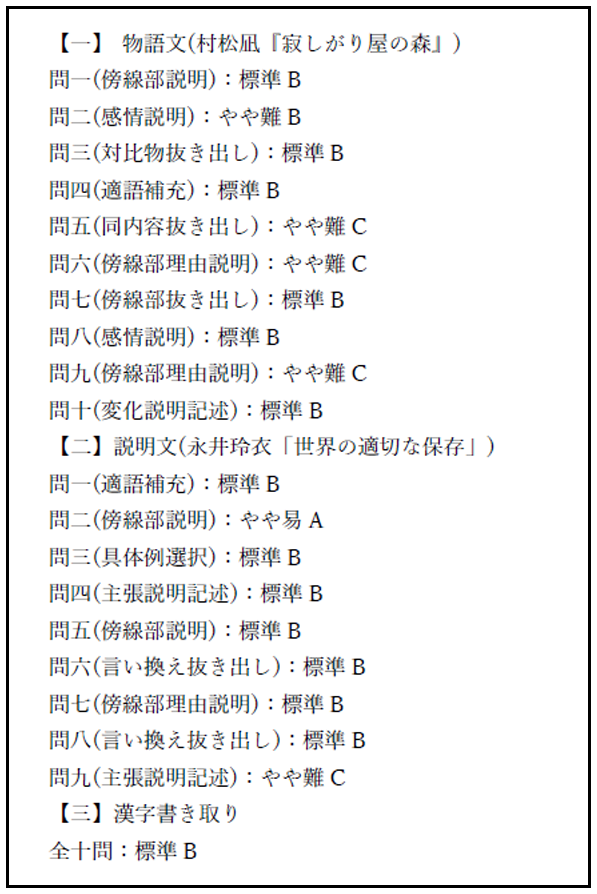

設問ごとの難易度

2025年注目問題

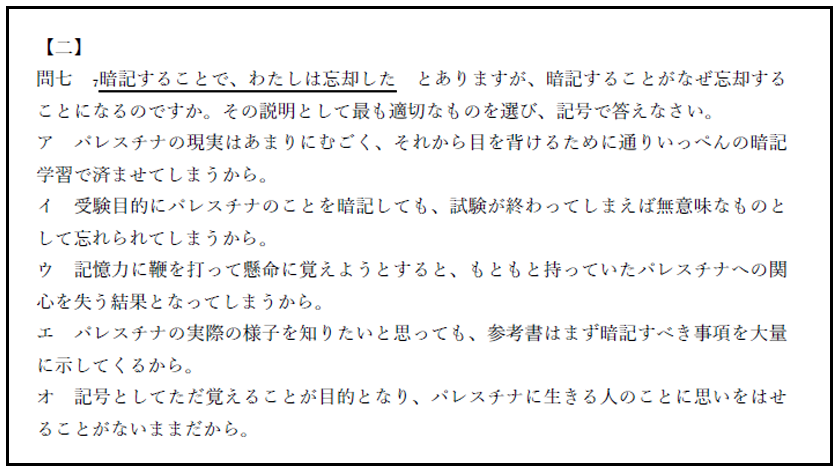

随筆文の醍醐味とも言える、一見矛盾するようでいて、的を射た表現を問う問題です。本件では、「暗記」という記憶することに関する表現の後に、「忘却」というその逆の表現を用い、「することで」という順接で繋ぐ表現でした。

筆者は悲惨な状況にある人たちのことを知っていながら無関心でいることを「悪」だと断じています。傍線部5でも「悪であることよりも、悪いことのように思えた」と表現しており、その表現についても問五で設問として取り上げられています。パレスチナについて、オスロ合意が締結された年代やバルフォア宣言、ハマスといった単語を試験のために暗記はしたけれど、そこに感情を伴って記憶していないとあります。暗記したことで満足し、それ以上踏み込まないことで、虐殺や破壊行為で苦しむ人々の感情を忘却してしまったのです。

本問のポイントは、①暗記=記号としてただ覚えるだけ、②忘却=感情を忘れてしまっているという二点が言い換えられているかになります。

「記号としてただ覚えることが目的」(①)、「パレスチナに生きる人のことに思いをはせることがない」(②)という表現を含む オ が正解です。

ア はパレスチナの現実のむごさ→目を背けるために暗記で済ませると因果関係を逆に捉えてしまっているため不適。イ は「受験目的でパレスチナのことを暗記」で①の要素は含むものの、「試験が終わってしまえば」と単に記憶からなくなる意味になるので不十分。ウ の懸命に覚えようとする→パレスチナへの関心を失うという関係性は本文にありません。エ は「パレスチナの実際の様子を知りたい」だと②と逆になってしまうため不適。

合格のために

普通部への合格の道は、一般的な中学受験勉強の先に続いていると言っても過言ではないでしょう。選択肢問題、抜き出し問題、記述問題、漢字の書き取りという、中学受験国語のテキストを日々愚直に着実に取り組むことが第一に必要なことです。加えて、首都圏模試を必ず受け、その復習をしましょう。先述の通り、普通部の国語は難関中学受験校としてはとてもオーソドックスな作りになっています。模試は最大公約数的な問題構成となっていますので、普通部の対策として極めて有効と言えます。

読解力を高めるために必要なのは、①たくさんの文章に触れて、背景知識を蓄えること、②根拠をもって設問に答えること、③漢字の書き取りも含め、語彙力をつけることです。普通部の過去問はもちろん、様々な中学の過去問に多く触れることで、どっしりとした読解力を培ってほしいとおもいます。

算数

2025年度入試分析

問題数は8大問・14小問で、昨年度に比べ大問が1つ減り例年通りの大問8題構成でした。問題難易度は、例年通りです。全体平均は53点、合格者平均は63.6点でした。基本的な解法の組み合わせで解ける問題が多いですが、解法選択を誤ると解き進められなくなってしまう問題が多く、より実践力が試される問題セットでした。

設問としては、大問3の論理・推理に関する問題、大問4のランダムウォークの問題を手早く片づけ、大問5や大問7・大問8に時間をいかに割けるかが重要となってきます。また、【大問5】(2)については、食塩水の濃度の経過を追う必要があるため数式を使って解き進めることに慣れていると解答のスピードが上がり有利になると思われます。

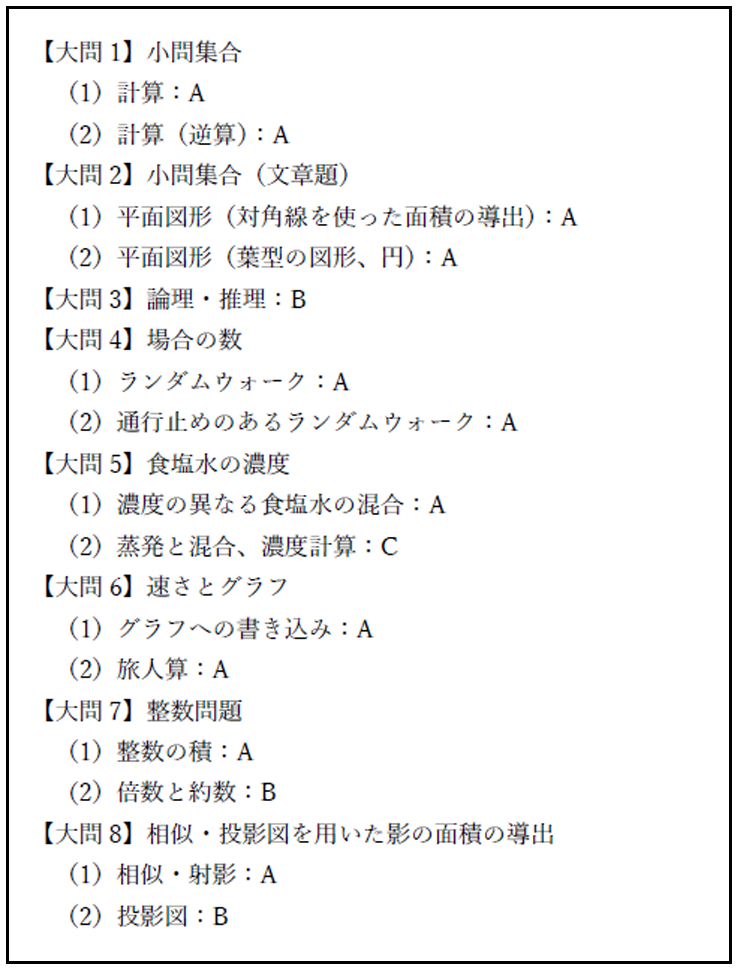

設問ごとの難易度

2025年注目問題

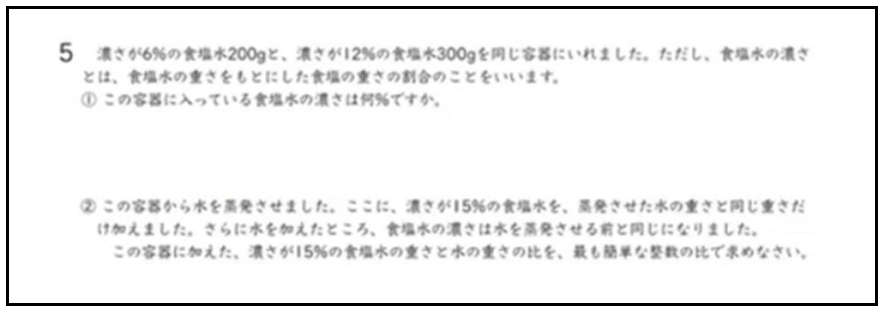

【大問5】②

1番は単純な濃度の異なる食塩水に関する計算ですが、②は水や食塩水の濃度が複数回入れ替わるため、条件の分岐が複雑です。このような場合、不変量に注目して解くと変化が分かりやすいです。食塩の量、水の量、食塩水全体の量、濃度を表にして何が変化をまとめて解き進めるのが良いでしょう。

合格のために

慶應義塾普通部の入試問題では、平面・立体図形の面積や体積(表面積)、角度といった図形に関する出題が多いです。系列校である慶應義塾中等部に比べて発想や解法選択が重要であることが多く、難儀な問題も出題されています。実際の入試では、その問題が解くべき問題かどうかを吟味する必要があり非常に実践力が問われる問題が出題されます。

普段の学習では、まずは、Aレベルの問題をじっくり考えて正答を導けるようになりましょう。そのために基礎的な問題演習を通じて算数に関する知識をつけ、典型問題はマスターしておく必要があります。特に図形分野は強化が必要で、立体・平面問わず演習するようにしましょう。

次の段階として、最短で正答まで導けるように練習する必要があります。解けた問題であっても、その解法が最適だったのかを吟味することが必要です。入試問題を解く際、問題の本質を見抜く速さを上げるために、「どこまでが基礎的な考え方なのか」「どこからはその場で考えるべき事柄なのか」といった算数の構造を意識して解きましょう。その点は、受験生だけでは身に着けにくいので有識者による議論や指導が必要になるでしょう。

社会

2025年度入試分析

試験時間は30分。問題数は大問が6つ、小問が49、例年と形式上の差はほとんどありません。また、問題の配列に関しても過年度と大きな変化は見られませんが、今回は出題レベルがやや難化したと言えます。2025年度の全体平均は58.4点、合格者平均は67.4点でした。

30分という時間の割には設問数が多いこと、さらに模範的な解答というより少しマニアックな解答を求めていることから、この手のタイプの出題に慣れていないと対応ができないことが予想されます。合格のためには幅広い知識を身につける必要があります。そのため、テキストの学習は早めに終了し、入試問題や実戦問題に数多く取り組み、知識を整理していきましょう。また、慶応普通部に限らず、慶應3校は時事問題対策が必須です。時事問題集は最低2冊購入し、基本事項と関連事項の両方を押さえるようにしましょう。

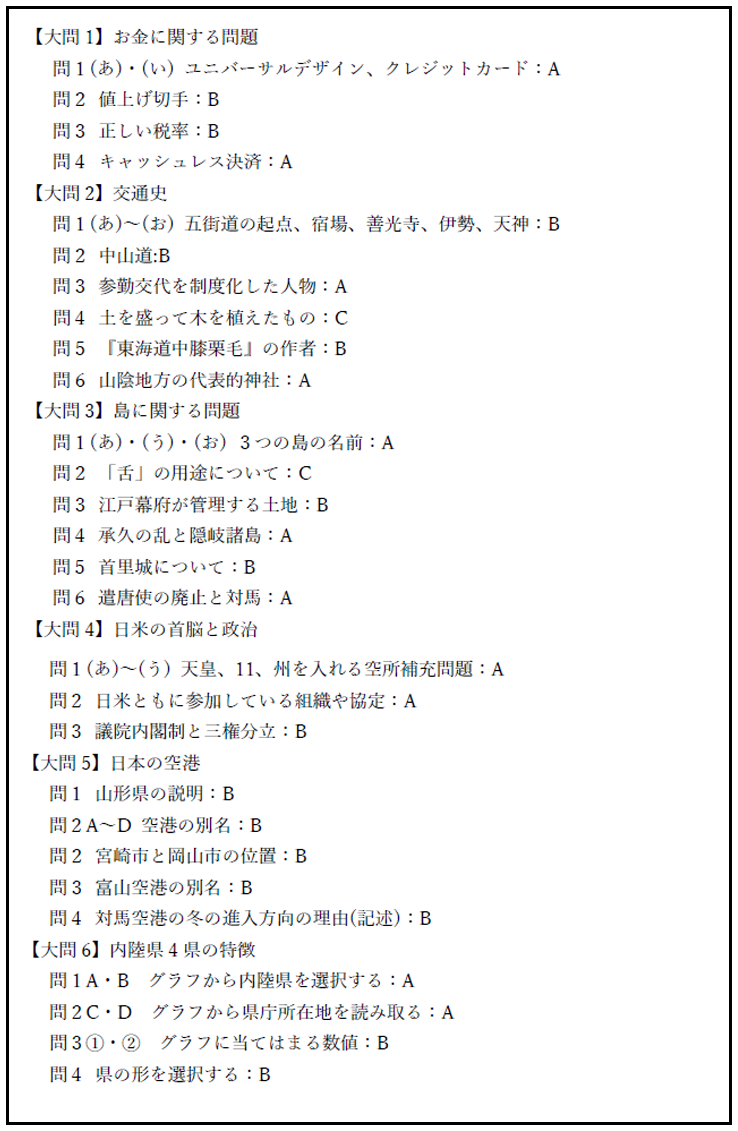

設問ごとの難易度

2025年注目問題

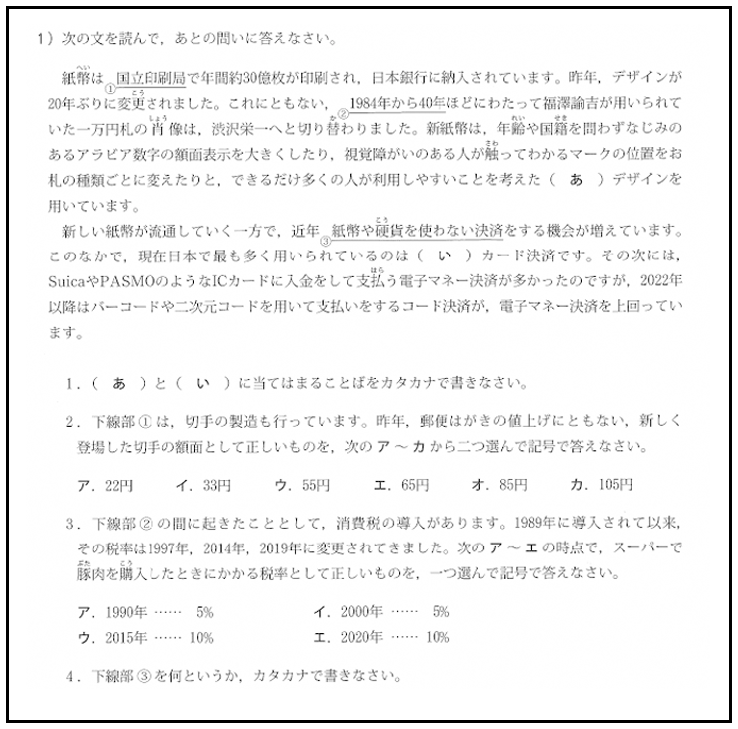

【大問1】

慶應3校に共通することですが、時事問題に関する出題は必須です。なおかつ慶應普通部の場合は、生活に関連する事柄を問う問題が出題されることが多いので、意識しておきましょう。2の新切手などはテキスト学習だけでは対応ができない典型例です。日頃からニュースや子ども新聞をチェックしておきましょう。

慶應3校に共通することですが、時事問題に関する出題は必須です。なおかつ慶應普通部の場合は、生活に関連する事柄を問う問題が出題されることが多いので、意識しておきましょう。2の新切手などはテキスト学習だけでは対応ができない典型例です。日頃からニュースや子ども新聞をチェックしておきましょう。

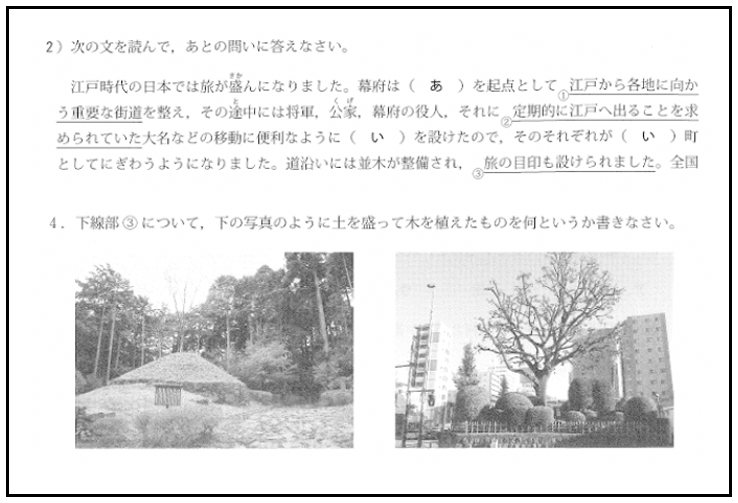

【大問2】問4

五街道の距離の目印として活用された「一里塚」を答える問題です。この手の出題は模試やオーソドックスな出題をする入試問題しかやっていないと手も足も出ません。やはり慶應志望の方は3校全ての学校の過去問をやっておくとよいと思いますし、法政大学中学も似たような問題を出題することもありました。そういう学校の入試問題を数多く解いておくことをお勧めします。

合格のために

まずはテキストの重要事項をきちんと覚えることが重要です。それに加えて、関連する事柄への意識をもつことが重要です。テキストでは太字で書かれたものでも模試などでは答えることの少ないワードをあえて書かせているところがあります。テーマに沿った出題がされますので、様々なテーマのまとめが必要になるでしょう。また、時事問題には常に関心を持ち、普段からニュースや子ども新聞などをチェックしておくことと福沢先生についても学習しておく必要があります。

理科

2025年度入試分析

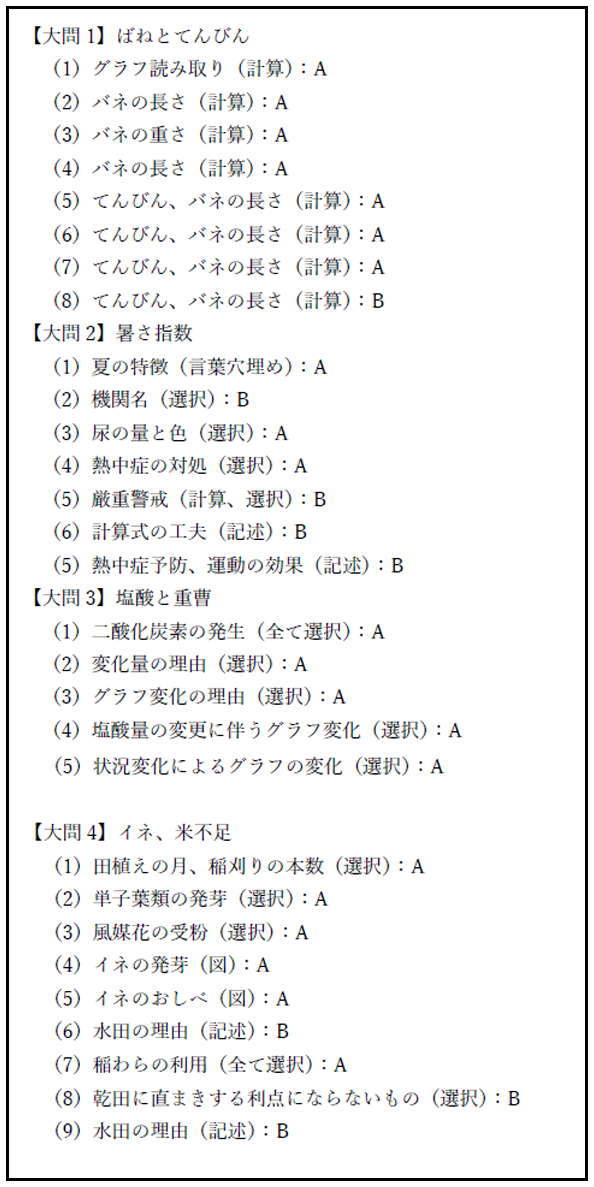

問題数は4大問、35小問で、例年と形式上の差はほとんどありません。時間は30分、配点は100点。受験者平均は55.1点、合格者平均は67.0点。昨年の合格者平均56.0点より大きく上がりました。複数の答えから全てを選ぶ問題が少なく、絵を書く問題は例年より身近な内容であり平易になった様子です。設問としては大問1のバネとてんびんの問題。バネに重さがあり戸惑った生徒もいるかもしれませんが、おもりの一つと考えれば簡単な問題です。大問2は暑さ指数の問題。2021年度の慶應義塾湘南藤沢中等部でも出題されました。計算式が示されているので、十分対応できます。大問3は頻出の表とグラフを選択する問題です。反応する組合せ、発生するものなどしっかり知識が身についていれば簡単です。大問4は、イネの問題でした。比較的メジャーな植物ですが、米不足の問題など時事的な内容も含まれています。今年も全体に単純な知識ではなく、本質を理解しているかが問われている印象です。目先を変えた少し変わった出題でも、十分対応できる力をつけましょう。また暑さ指数やイネの問題など、テキストだけでなく周りへの興味や、観察眼を求められます。設問ごとの難易度

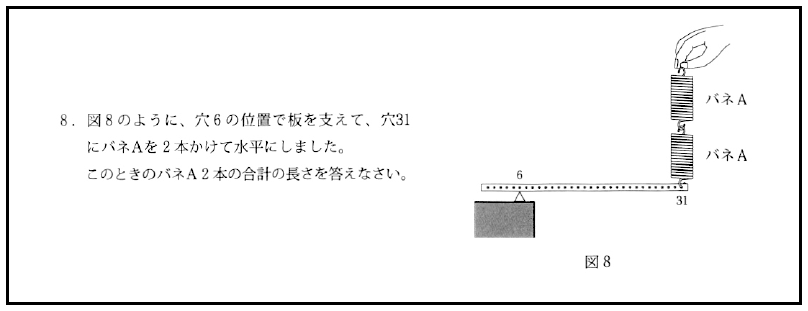

2025年注目問題

【大問1】(8)の問題。棒の重心に重さがあること、下のバネAをおもりと考えれば簡単な問題です。バネに重さがあることで、複雑に考えてしまい混乱しないようにしましょう。下のバネAには棒の重さとつり合う力、上のバネAには棒の重さとつり合う力に加え下のバネAの重さがかかります。

合格のために

普通部は慶應3校の中では計算も多く、出題内容も難度が高めです。テキストには掲載されていないような知識問題も出題されますが、多くはしっかりと基本的な内容を理解できているかを求められる問題です。暗記するような学習でなく、本質を理解しましょう。選択問題でも、「正しいものをすべてを選ぶ」などと問われるので、運では正解できません。苦手な分野を作らず、全分野で最低でも標準以上の力をつけましょう。中和や気体の発生、力のはたらきなど計算問題は様々な問題演習を行い、出題形式への対応力をつけましょう。また普段の生活の中での現象や、できごとに興味を持ち観察力を養いましょう。