入試分析

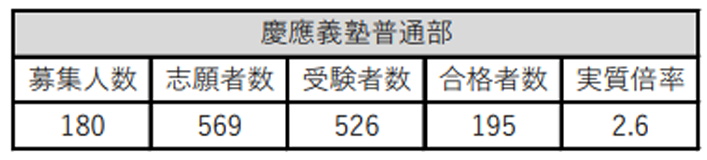

慶應義塾普通部

2024年度

慶應義塾普通部

(合判模試偏差値 74)

所在地:神奈川県横浜市港北区日吉本町

調査書・報告書の有無:有

面接の有無:有(受験生のみ)

予想合格最低点 330点/400点

福澤諭吉の建学の志を脈々と受け継ぐ、大学までの一貫教育校。「独立自尊」の四字に集約される義塾建学の理念に沿い、高い品性と優れた知性を人格の基盤として、独立した思考と行動する個人の育成を目指す男子校。大学までの独自の一貫教育体制のもと、日常の学業や多くの行事を通して、自ら学び自ら考えることを繰り返すことや、多くの人との出会いから、普(あまね)く通じるゆるぎない知性と豊かな感性を身につけていく。

2024年度入試情報

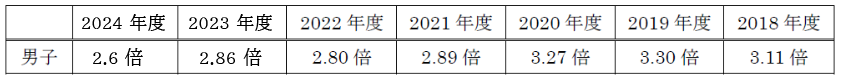

過去7年間の実質倍率(1次試験のみ)

国語

2024年度入試分析

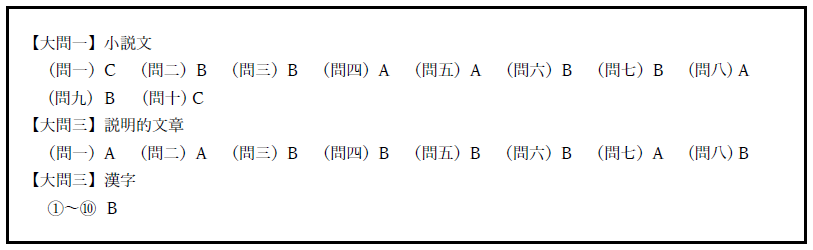

大問数は3題、小問数は28題で、前年とほとんど同じ分量です。問題の配置も大問一が小説文、大問二が説明的文章、大問三が漢字と例年通りとなっています。難易度も例年と変わらないレベルと言えます。試験時間が40分と短いため、読みスピードと共に解くスピードも問われる入試問題だと言えます。また、SFCの作文を除くと慶應3校のなかでは記述問題が多い入試問題となっています。受験者平均57点、合格者平均65点でした。

大問一は小説文です。出典は津村記久子『ディス・イズ・ザ・デイ』。地元のサッカークラブが推したいのだが、弱いので自信をもって推せない少年の葛藤を読み取る問題。小6の男子には分かりにくい内容だったかもしれません。普通部の場合、小説文の読解が難しく、ポイントになります。大問二は説明文です。出典は奥山由之『windows』。日本と西洋の窓の違いを逆説的に述べた文章で、きれいな二元対立構造で比較的読みやすい文章だと言えます。普通部の場合、説明文は読みやすく解きやすいことが多い傾向にあります。大問三は漢字の書きが10題です。難度は標準的なので、しっかりと得点に結び付けましょう。

設問ごとの難易度

2024年注目問題

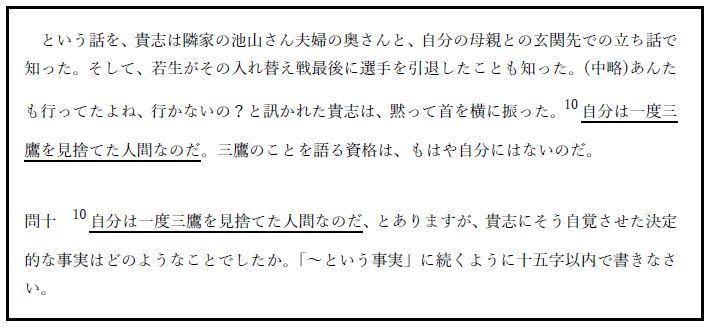

【大問一】問十

貴志は熱心に通っていた地元のサッカークラブの三鷹ロスゲレロスの試合は高校入学を機に行かなくなっていたので、好きな選手の若生の引退を知らなかった。これが自身を責める決定的な事実になりました。だから、解答例としては「若生の引退を知らなかった」という事実と書きましょう。解答を作る上でいくつか候補があるなかで解答に迷うことが予想されます。

合格のために

40分という短い時間のなかでそれなりに分量があって、難度も低くはない問題を解答しなくてはなりません。まずは大問三を取り切る漢字力と文章を読み解くための語彙力を磨いていきましょう。普通部の文章は読みごたえのある文章が出題されますし、設問もオーソドックスなので、良問と言えると思います。過去問演習を繰り返していくと普通部の求める人物像が見えてきますので、過去問演習を15~20年分やりましょう。

算数

2024年度入試分析

問題数は9大問、解答箇所は13箇所で、例年と分量の差はほとんどありません。単純な計算問題や典型題も幾分含まれていますが、これらを手早く処理しないと、後半の差がつく問題では時間が不足しがちです。また、近年は難易度の高い問題が差し込まれており、慶應義塾中等部の問題群よりも全体として1問1問を硬質に感じる人が多いはずです。なお、本年は実施後に各科目の受験者平均点と合格者平均点の発表がありました。この算数は受験者平均が45点、合格者平均が55点でした。問題構成的に、半分以上得点できるような受験生だと、時間さえあればもう何点か積める、という状態になりがちなセットです。「ミス・無回答なく落とさないテスト」ではなく「時間内に問題を取捨選択して、取れる問題を確実に取っていくテスト」といえます。本校の過去問で比べてみても、一昔前のそれとは戦い方が変わってくる内容になっていますので、対策には注意が必要です。

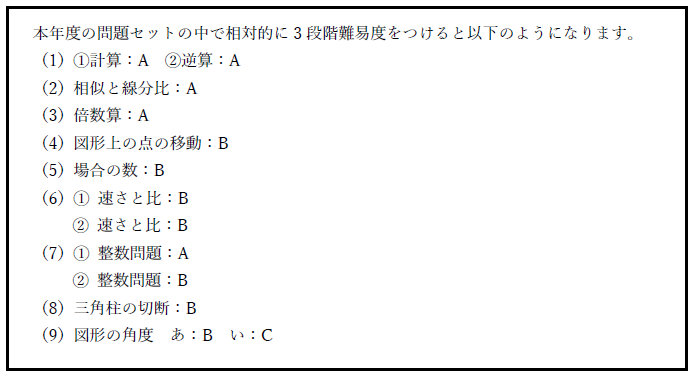

設問ごとの難易度

問題3までは失点も時間ロスもなくスムーズにいきたいところです。大問4についても類似の問題を解いたことがあれば、単純な計算問題といってよいでしょう。次の問題5から問題8が勝負です。

大問5については、短い問題文ながらもどこに解きほぐしのポイントがあるかを見定めて、通り数の規則を見つけていけるかが重要でした。類題はなかなか少ないかもしれませんが、合格するには短時間で正解を導きたい問題です。

大問6の速さと比の問題については、入りの部分から①の答えにアプローチしていく部分は比較的よくある問題ですので、ここも時間をかけずに取りたいところです。

大問7については①がスケールの大きな問題に見えますが、普段の最小公倍数を求めるやり方をイメージして確実に処理していきましょう。②については考察が必要で、答えが遠そうに見えたのであれば飛ばすのもやむなしといえるかもしれません。

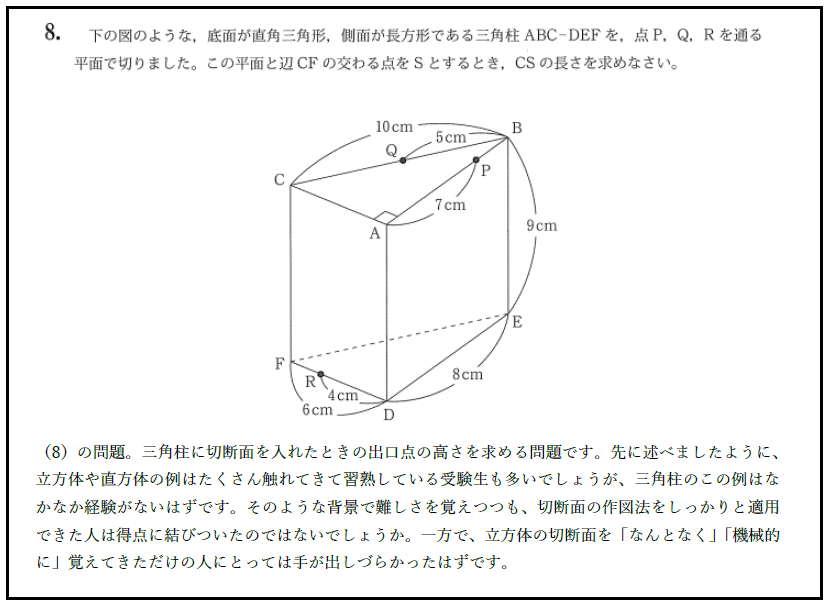

大問8は三角柱に切断面をいれる問題です。立方体の切断であれば慣れたものですが、三角柱に本問のような切り方を入れるものについては気後れした受験者も多かったのではないでしょうか。切断面の作図方法を応用しながら、適切に処理していきたいものです。

大問9については、発想力の要素も大きい難問です。前半の「あ」については丁寧に条件を活かしていけば正答もある程度現実的ではありますが、「い」に関しては相当の難問といえます。解答時間内における得点の最大化を考えると、触らない方が無難といえるでしょう。

2024年注目問題

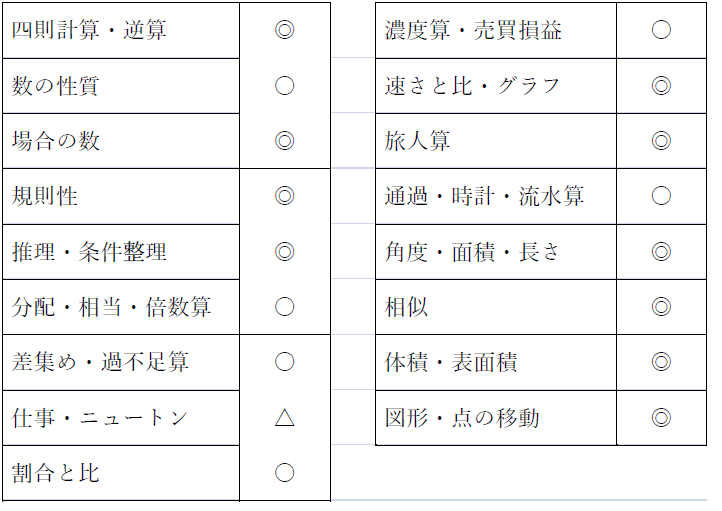

過去5年の単元別出題傾向

合格のために

まずは各単元における盤石な基礎を構築しましょう。よくある典型問題については、本校での出題ヒントを問わず確実に習得し、迷うことなく解法が展開できるようにしておきましょう。その際も、できるだけ機械的になるのではなく、原理を分かったうえで処理・解答手続きをおさえていきましょう。 慶應義塾普通部の特色として忘れてはならないのは、解答用紙の形式です。どの問題についても、途中式を書く欄が設けられています。ただ、そのスペースはそれほど広くないので、書く内容を選ぶ必要があるケースが多いです(そのスペースだけで解答過程を全部書いて解くことは難しい場合が多い)。問題用紙の余白などに書く手元のメモ・計算とうまく行き来して効率よく解答過程を残していく練習も必要です。特に近年の過去問を用いながら入念に練習を重ねていきましょう。

社会

2024年度入試分析

試験時間は30分。問題数は大問が6、小問が27、解答数は57必要な問題となっています。例年と形式上の差はほとんどありません。また、問題の配列に関しても過年度と大きな変化は見られませんし、出題レベルも変わりません。

30分という時間の割には設問数が多いので、瞬時に答えなくてはいけない問題は即答できるようにしておきましょう。2024年度の問題は比較的解きやすい問題が多かったと思います。大問1では時事と絡めて社会問題などのテーマ別の出題が出題されるときがあります。今回は貧困問題でした。時事問題は常に情報を入手しておきましょう。大問6では、お正月に関連する問題が出題されるなど生活に関連する問題が出題されています。こうした出題は慶應普通部では毎回のように出題されますので、少しずつ知識を蓄えておく必要があります。

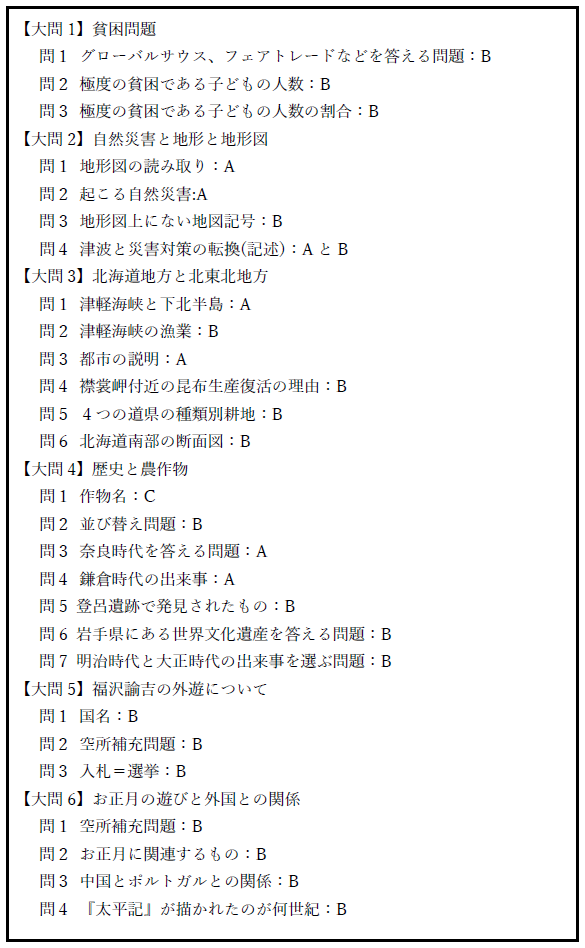

設問ごとの難易度

2024年注目問題

【大問1】問1

慶應3校に共通することですが、時事問題に関する出題は必須です。(あ)はグローバルサウス、(う)フェアトレード、これらは時事問題集で強調されていたので、学習をしていればさほど難しくないはずです。しっかりとした準備が必要であることを示す問題です。

【大問6】問1・問2

まさに慶應普通部らしい出題です。1はどちらかというとマイナーなことを答えさせる問題です。(あ)滝廉太郎、(い)大名行列、(う)種子島が正解です。(あ)と(い)などはあまり模試などでも記述することが少ないものです。2は普通部特有の生活に関連する出題です。今どきの小学生にはなじみがないかもしれません。イとエが正解です。こうしたことはテキストだけでは学習できません。年中行事に関する学習もしておきましょう。

合格のために

合格のためには幅広い知識を身につける必要があります。そのため、テキストの学習は早めに終了し、入試問題や実戦問題に数多く取り組み、知識を整理していきましょう。また、慶応普通部に限らず、慶應3校は時事問題対策と福沢先生に関する学習が必須です。特に時事問題集は最低2冊購入し、基本事項と関連事項の両方を押さえるようにしましょう。

理科

2024年度入試分析

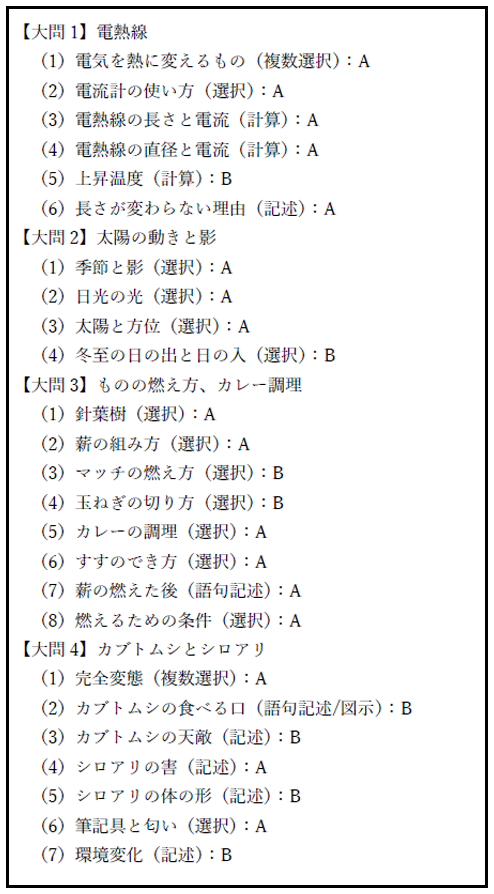

問題数は4大問、35小問で、例年と形式上の差はほとんどありません。時間は30分、配点は100点。合格者平均は56.0点。合格者平均は今年度から発表されました。中等部、湘南藤沢よりも難しい問題であることがわかります。大問1は電熱線の問題。表の結果から関係性を読み取る頻出の問題形式です。表が複数あるので、それぞれの関係性をしっかり理解しましょう。大問2は太陽の動きと影の問題です。横浜では正午の時に太陽が西寄りにあることを理解している必要があります。大問3は燃焼とカレーの調理の問題。野菜の切り方など慶應らしい問題も含まれています。大問4はカブトムシとシロアリの問題。記述や複数を選択する問題があり、難度は高めです。設問ごとの難易度

2024年注目問題

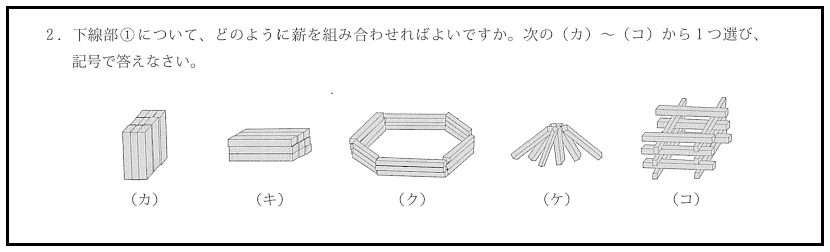

【大問3】(2)の問題。火の燃えやすさではケとコのどちらかから選択すると思います。生徒の解答を聞くとコを選ぶ生徒が多くいました。キャンプファイヤーなどでよく見る形であり、空気の循環もありよく燃えると判断したのでしょう。問題文を読めば当然ケを選ぶので、問題文の読み込み不足がわかります。また3、4の問題はカレーの調理問題です。カレーの調理については、普通部の2008年の問題にも出題されました。誰でも体験したことがあるであろうカレー作りで、しっかり観察しているのか問われています。

合格のために

普通部は慶應3校の中では計算が多く、記述やイラスト記入もあり難度が高めです。取りこぼしなく取るべき問題をしっかり正解することは最低条件です。イラストは上手に描く必要はなく、伝えるべきことが何かを考えて書きましょう。実験や観察では、複数の表からそれぞれの関係性を読み取る問題はよく出題されます。混乱しがちですが、複雑に見える内容を整理する練習をしておきましょう。中には非常に基本的な問題が見られ、問題間でレベルの差が大きく感じられます。簡単な問題はしっかり読んで取りこぼさず、一見難しい問題は問われている本質を見抜いて対応していきましょう。日常の現象や周りで起きることへの観察力を養い、興味を持ちましょう。