入試分析

慶應義塾中等部

2025年度

慶應義塾中等部

(合判模試偏差値 男子:74/女子:77)

所在地:東京都港区三田

調査書・報告書の有無:有

面接の有無:有(保護者同伴面接)

予想合格最低点 260点/300点

中等部は、福澤諭吉が早くから説いていた女子教育の重要さを反映し実現した男女共学校。「独立自尊」に根ざした、本当の意味で楽しい「自由」を味わえる。中等部の自由でのびのびとした明るい校風の中でじっくりと時間をかけて「自分」を磨き、慶應義塾の一貫教育において、将来社会の先導者となるための力を養ってほしいと考えられる。

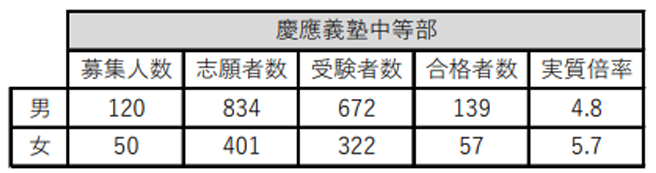

2025年度入試情報

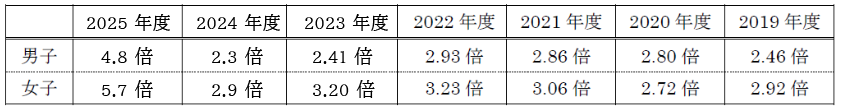

過去7年間の実質倍率(1次試験のみ)

国語

2025年度入試分析

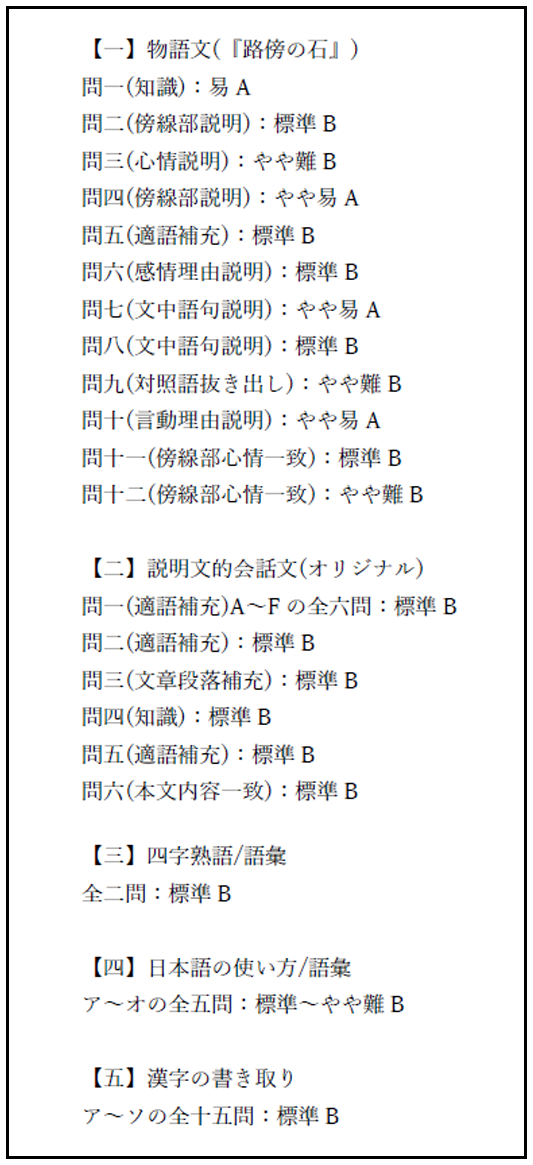

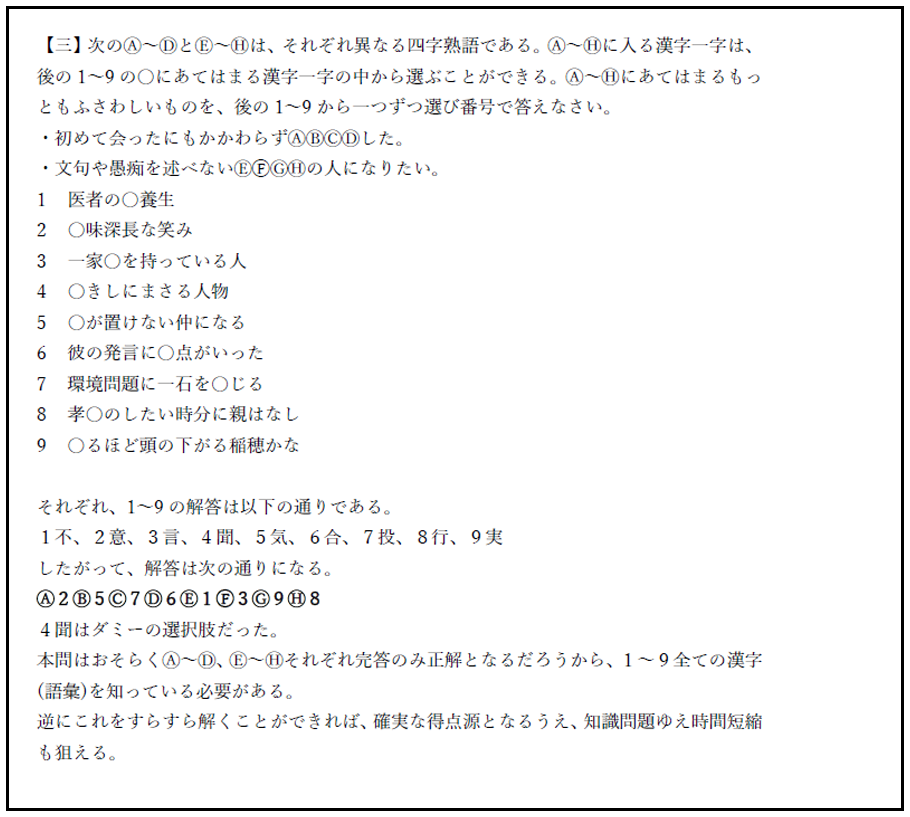

試験時間は45分で100点満点の試験である。入試形式は大問一が物語文、大問二が会話文の形式をとった説明文、大問三が変則的な四字熟語の知識問題、大問四が日本語の使い方を問う知識問題、大問五が漢字の書き取り問題でした。特に漢字の書き取り問題は十五問出題されており、大問三の知識問題も漢字や四字熟語の知識を問う問題である(後ほど注目問題にて記述する)ため、漢字の知識量、語彙力を求められる試験と言えます。

全体的な読解の難易度は決して高くありません。試験時間が45分で全47問なので若干時間的にはタイトではありますが、先述の通り漢字問題が全体の約35%と高めなことと、大問二の問題文が短いことを考えると、物語文を短時間で確実に正答まで導ける能力あれば試験を攻略することは難くありません。加えて、問題数が多いということは、一問あたりの配点は低くなる傾向にあります。知識問題や、問題文が短い説明文は時間をかけず、その分を大問一の記述問題と抜き出し問題に割き、高得点を目指したいものです。

設問ごとの難易度

2025年注目問題

合格のために

例年通り漢字が全体の30%以上出題されています。早いうちから漢字の練習の習慣をつけ、中学受験で出題されるレベルの漢字を網羅しておくのが安心でしょう。また、慶應中等部は比較的語彙の知識を求められることも多いため、知らない言葉に対するアンテナをはること、そして新たに学んだ言葉をリスト化し、オリジナルの中受言葉辞典を作るのも効果的だと考えられます。

2025年に関しては全体的に読解の難易度は標準から低めとなっています。かなりわかりやすくヒントが本文中にありますので、それを素早く発見し、確実に得点する能力が求められます。記述問題の出題量が少ない一方で、問題数自体は多いため、あまり悩まずにスピーディーに解答する技術を必要とします。普段読解の練習をする際に、短めで比較的平易な文章と設問の問題を、短めの時間設定で解く訓練をすると技術向上につながるでしょう。

算数

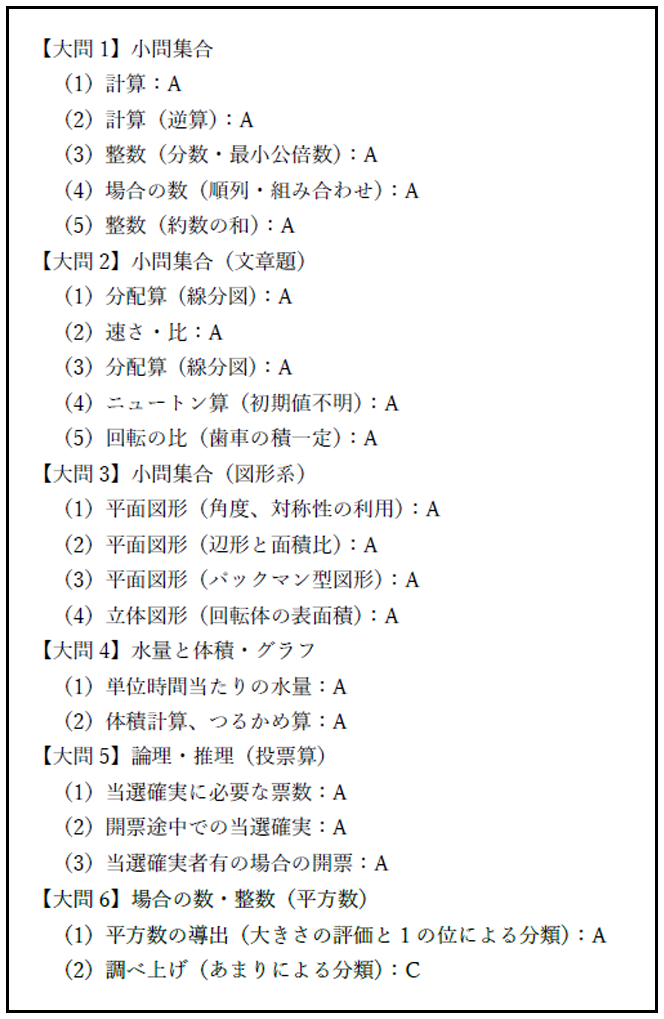

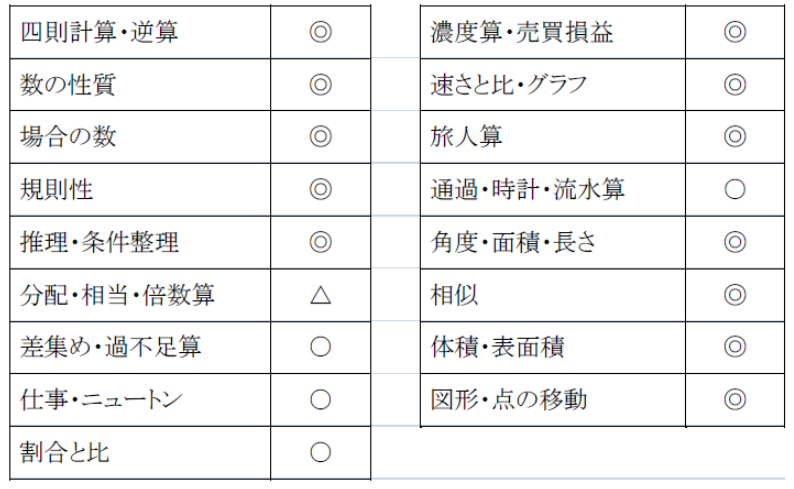

2025年度入試分析

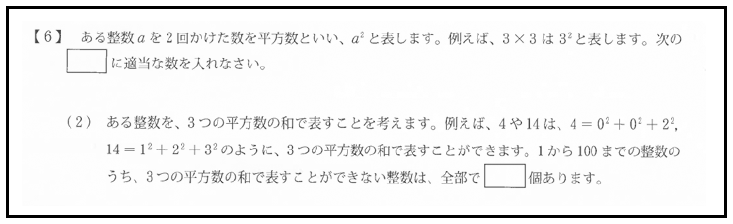

問題数は6大問・21小問で、例年と形式上の差はほとんどありません。また、問題難易度とその配列に関しても過年度と大きな変化は見られませんが、小問集合を中心にやや計算量が増えた印象です。同偏差値帯の中学校と比較して、基本問題の割合が多く、高得点域の争いになったと予想されます。基本的な解法で解ける問題が多いですが、45分という制限時間を考えると、問題に対する見通しを持って処理速度を最大化しなければ得点することは難しいと言えます。計算量が多い問題が増えたため、計算を正確かつ早くするための工夫も必要と言えるでしょう。設問としては、大問4の水量とグラフに関する問題、および大問5の投票に関する問題を手早く片づけられるかが重要となってきます。また、最終問題である【大問6】(2)については、余りによって分類されることに気づかなければ、試験時間内に正答するのは困難です。早々に見切りをつけて、前半の基本問題の見直しに時間を割くとよいでしょう。

2025年注目問題

【大問6】(2)の問題。2025=452であることから、2025を用いた平方数に関する問題が出題されました。(大問1の(5)にも2025関連の出題があります)「冪乗」の計算は、中学入試ではあまりなじみがありませんが、平方数の表記に関してしっかり定義が書かれており、知らなくても解けるようになっています。

1,2,3、…と二乗の和で書けるかを試していき7の場合に書けないことが分かります。1~6までは、二条の和で書けることから以後、周期的に二条の和で書けない値が出てくることに気づくことがポイントです。

過去5年の単元別出題傾向

合格のために

近年慶應義塾中等部では、解答の処理速度を必要とする問題が多く出題されています。難儀な問題はあまり出題されていませんが、設問ごとに最適な解法を選んで最短ルートで解くことが合格への鍵になります。まずは、Aレベルの問題をじっくり考えて正答を導けるようになりましょう。そのために基礎的な問題演習を通じて算数に関する知識をつけ、典型問題はマスターしておく必要があります。また、苦手単元・分野があると、そこで点数の差がついてしまうため基本問題に関しては幅広く学習をしていく必要があります。

次の段階として、最短で正答まで導けるように練習する必要があります。解けた問題であっても、その解法が最適だったのかを吟味することが必要です。入試問題を解く際、「どこまでが基礎的な考え方なのか」「どこからは応用的な知識なのか」「どこからはその場で考えるべき事柄なのか」といったことを意識して解きましょう。算数の問題において、同じ問題は絶対に出題されませんが、解答のポイントは同じであることは往々にしてあります。問題を解く速さを上げるには、問題の本質を見抜く速さが重要です。その点は、受験生だけでは身に着けにくいので有識者による議論や指導が必要になるでしょう。

社会

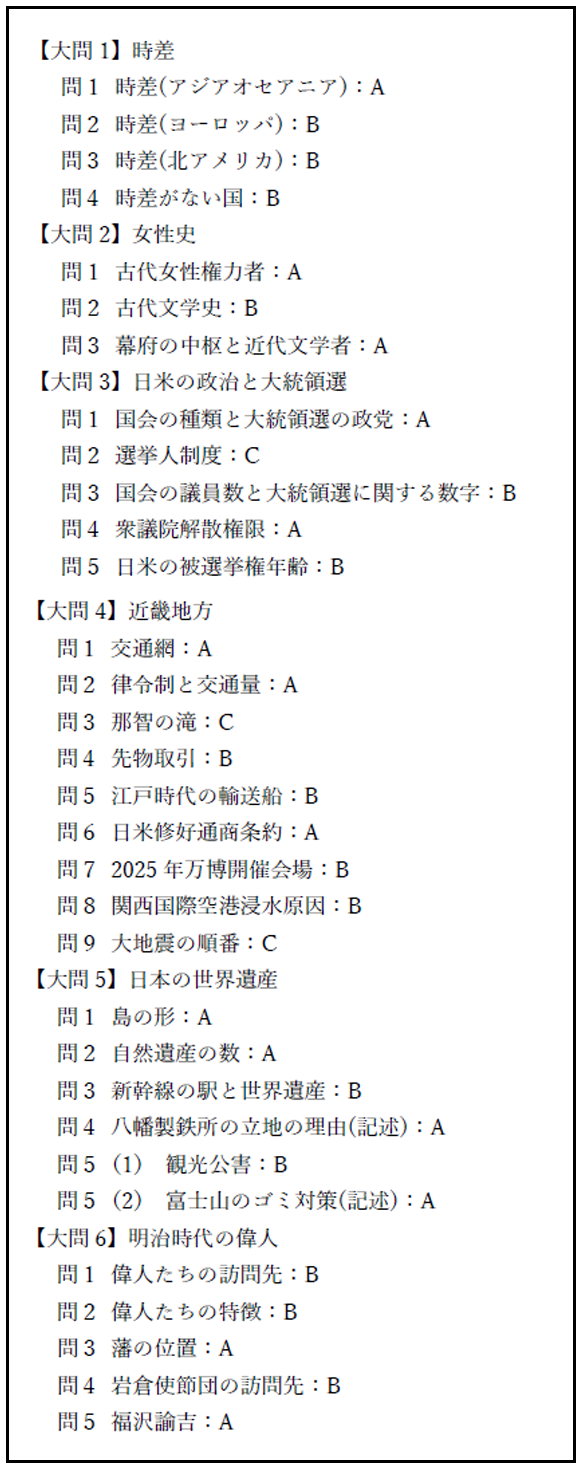

2025年度入試分析

試験時間は25分。問題数は大問が6つ、小問が41、例年と形式上の差はほとんどありません。また、問題難易度とその配列に関しても過年度と大きな変化は見られませんが、少しずつ難化している印象です。【大問1】の時差の問題に面食らったという受験生が多かったかもしれません。設問の傾向としては時事的な内容を絡めつつ、教科書にでてくる基本事項と社会的常識をバランスよく配している印象です。選択問題が多いので解きにくさは感じないものの2択まで絞り込んで迷うように作られていると思います。だから、いいところまでは行ったような気がするけど、答え合わせをすると点数は高くないという入試問題だと言えます。記述問題は典型的な記述を課してきます。今年度もその傾向は変わっていませんでした。

短い時間の割には設問数が多いことから、ただ知っているというだけでは判断がつかないことが想定されます。歴史であれば、その背景までを知っているか知ろうという意識を持てているかが大切です。合格のためには使える知識を身につける必要があります。そのため、テキストの学習は早めに終了し、入試問題や実戦問題に数多く取り組み、知識を整理していきましょう。また、慶応中等部に限らず、慶應3校は時事問題が必須です。時事問題集は最低2冊購入し、基本事項と関連事項の両方を押さえるようにしましょう。

設問ごとの難易度

2025年注目問題

【大問5】問4

※八幡製鉄所の立地理由について。これは模試や問題集でも頻出の問題。慶應中等部の社会科の記述は突飛な問題は少なく、こうした見慣れた記述問題を課すという典型的な出題例となっています。福岡はかつて炭田がいくつもありました。この地域で有名なのは筑豊炭田です。また、中国から鉄鉱石も輸入しやすい位置であることを踏まえて解答を作成しましょう。

【大問5】問5

※慶應中等部は時事問題に関連する出題が多いことを証明する典型的な出題です。(1)はオーバーツーリズムが正解です。(2)は富士山のごみ問題や環境を守るため2024年から入山料(登山料)を取るようになり、登山者の増えすぎを防ぐような試みを実施しています。

合格のために

まずはテキストの重要事項をきちんと覚えることが重要です。それに加えて、迅速な判断力を養う必要があります。じっくり考えて答えを捻りだすことに慣れていると慶應中等部の問題には対応できません。即答できるものは即答できるようにならなければなりません。また、時事問題には常に関心を持ち、普段からニュースや子ども新聞などをチェックしておくことと福沢先生についても学習しておく必要があります。

理科

2025年度入試分析

問題数は4大問、26小問でした。時間は25分、配点は50点。出題形式は図などが少なく、近年よく見られる会話文形式の出題が2大問もありました。例年計算問題は少ないのですが、今年度は数字を利用する出題が全くありませんでした。表やグラフを利用する問題もなく、知識を中心に求められる内容へと偏っていました。大問1の光の問題はペンライトが拡散光線であること、光は直進すること、凸レンズは屈折することなどを考慮します。説明が少ないのでわかりにくく感じたかと思います。(問題(3)条件Cでは、訂正があり全て正解になっています。)大問2は2種類の野菜の会話です。ゴーヤ(ツルレイシ)とジャガイモであることはすぐにわかり簡単な印象です。大問3は野鳥に関する会話問題でした。テキストなどでは詳しく説明されていない内容ですが、身の回りに対する観察力や興味を求める慶應らしい問題です。大問4はフロギストン説または燃素(ねんそ)説と言われ、他校でたまに出題される問題です。初見であっても、燃えることは「酸素と結びつくこと」としっかり理解していれば対応できる問題です。文字ばかりの印象ですが、文字数が特別多いわけではありません。広い知識を求められますが、例年と比較すると平易な問題であった印象です。

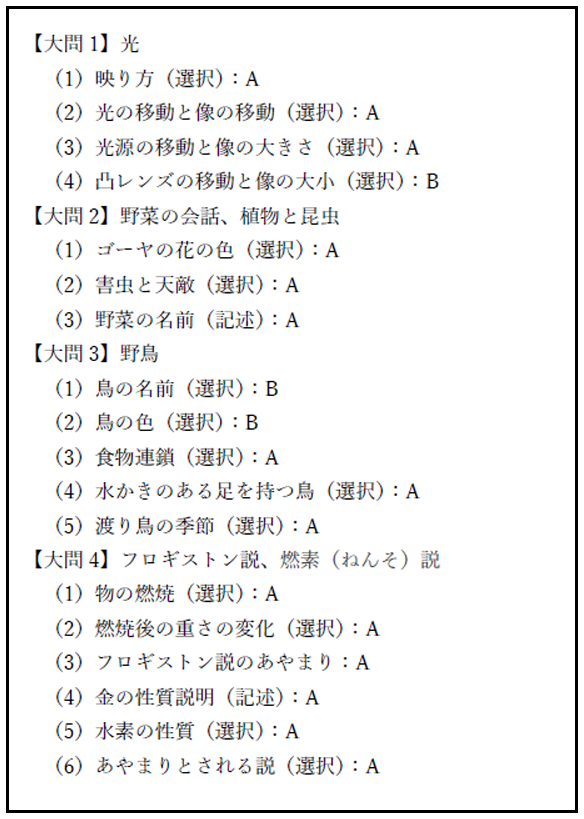

設問ごとの難易度

2025年注目問題

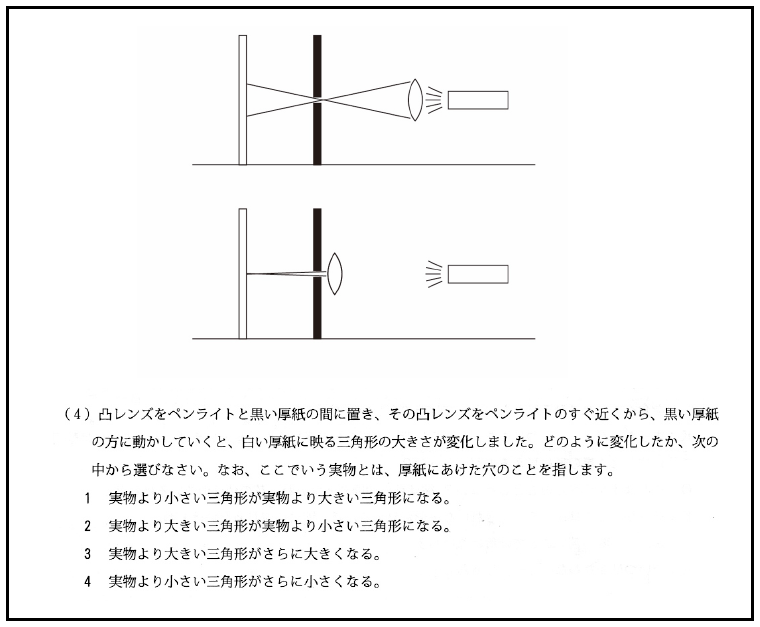

【大問1】(4)の問題。凸レンズの焦点距離や、白い厚紙、黒い厚紙、ペンライトの位置関係が明記されておらず難しかったと思います。ペンライトと黒い厚紙は距離があるので焦点距離が手前にあると考えられる。凸レンズがペンライトに近い時は上図のように、穴には広がる光が通り実物より大きい三角形になる。凸レンズを黒い厚紙に近づけると、下図のように光軸に近い屈折角度が小さい光が通るので平行光(実物の影)より小さい三角形になる。

合格のために

中等部は慶應3校の中では計算問題が少なく、内容的にも平易な印象です。ただし時間は25分と短いので、問題をしっかり理解し、即答できる力を求められます。あやふやな知識では時間が足りなくなってしまうので、正しく理解する学習をしましょう。また暗記でなく、なぜそうなるのか本質を理解しましょう。目先を変えたような問題が出題されることがありますが、本質を理解していれば簡単な問題です。暗記だけでは対応できません。特殊な問題もありますが、全範囲に標準以上の知識は最低限必要です。また慶應のどの学校にも共通しますが、普段から身の回りの現象やできごとに興味を持ち、観察力をつけましょう。